第一章 舞踏会のエラーコード

シャンデリアの光が網膜を刺す。

吐きそうだ。

香水の甘ったるい暴力と、脂ぎった肉料理の臭気。

私の胃袋は限界を迎えていた。

「……エリザベス・ローゼンハイン! 貴様の悪逆非道な行い、もはや看過できぬ!」

王子の声だ。

金髪碧眼、顔面偏差値測定不能のクリストファー殿下。

彼の指が、ビシッと私の鼻先を突き刺す。

(うわ、来た。断罪イベント『王宮の落日』確定演出)

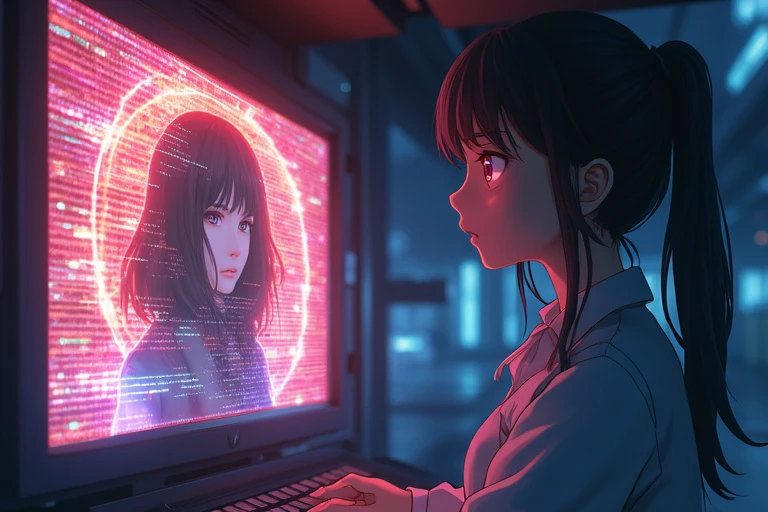

視界の右下を無意識に探ってしまう。

そこに流れているはずの、視聴者からのコメント欄がない。

『草』とか『王子顔良すぎw』とか、私を肯定してくれる文字の羅列がない。

現実(リアル)だ。

逃げ場のない、高解像度の現実。

「な、何か申し開きはあるか!」

王子の追撃。

普通ならここで扇を広げ、「あら、何のことでして?」と高笑いするのが正解。

悪役令嬢エリザベスのロールプレイとしては、それが満点。

でも、無理。

絶対無理。

数百人の視線が物理的な質量を持って私を押し潰そうとしている。

心臓のBPMが跳ね上がる。

(ミュート……ミュートボタンどこ!?)

私の左手の人差し指が、空中で小さく痙攣した。

会話を遮断するためのキーボードを探して、何もない空気を叩く。

Vtuber時代の悪癖。

染み付いた陰キャの悲哀。

「あ、あの……ご、ごきげんよう……?」

喉から出たのは、蚊の羽音以下のノイズ。

しかも、引きつった笑顔つき。

頬の筋肉がピクピクと痙攣し、不気味なリズムを刻んでいるのが自分でもわかる。

大広間が静まり返る。

「え、何あれ」「きもちわる……」

ヒソヒソ声がサラウンドで鼓膜を揺らす。

怖い。帰りたい。お家の布団でログアウトしたい。

「……は?」

王子がポカンとした顔をした。

その瞬間、私の首元でチリッと熱が走る。

『煌めきのチョーカー』だ。

埋め込まれた青い宝石が、接触不良のLEDみたいに不規則に明滅を始めた。

(やばい、緊張で心拍数が上がりすぎて、制御デバイスが誤作動してる!)

「エリザベス、貴様……私を愚弄しているのか?」

「め、滅相もございません! 殿下のような尊いオブジェクト……いえ、お方が! 私のような低ポリゴンの石ころにリソースを割いてくださるだけで、その、光栄の極みというか!」

早口。

オタク特有の早口詠唱。

周囲の令嬢たちがドン引きしているのが肌でわかる。

その時だ。

バチッ、バチチッ。

空間が歪んだ。

王子の背後にあった巨大な窓ガラスの外、月が二つに分裂して見えた。

そして、王子の美しい金髪が、一瞬だけノイズ混じりの紫色に点滅する。

「――ぅ、かえり、た……」

え?

今、王子の口から漏れたのは、凛々しい断罪の言葉じゃなかった。

泣き出しそうな、幼い子供の震える声。

一瞬、王子の瞳から「自信満々のヒーロー」のテクスチャが剥がれ落ちたのを見た。

その奥にあったのは、私と同じ。

怯え、震え、役割(ロール)を演じさせられている「被害者」の瞳。

「クリストファー、様……?」

私が名前を呼ぶと、ノイズは瞬時に収束した。

王子はハッとして、再び仮面を被り直す。

でも、もう遅い。

見てしまった。

(あなたも、無理してたんだ)

私のチョーカーが、かつてないほど激しく脈動していた。

予期せぬバグ。

シナリオ崩壊の予兆。

世界が、軋んでいる。

第二章 システムログの裏側で

自室に逃げ帰った私は、ドレッサーの前でへたり込んでいた。

冷や汗でドレスが背中に張り付き、気持ち悪い。

「お嬢様、お顔色が優れませんわ」

メイドのマリーが、心配そうにハーブティーを差し出してくれた。

この世界で唯一、悪役の私にも優しく接してくれる幼馴染のような存在。

「ありがとう、マリー。……ねえ、私、舞踏会で変だったかな」

「いいえ、いつも通りお美しかったですわ。ただ、少し……」

マリーが言葉を濁す。

カップを受け取ろうと手を伸ばした、その時だった。

ガチャン。

陶器が割れる音が響いた。

私の手から滑り落ちたのではない。

マリーの手が、カップを「すり抜けた」のだ。

「え……?」

「申し訳、ございません。すぐに、すぐに片付け……あれ?」

マリーが自分の手を見つめる。

その指先が、砂嵐のようなノイズになって崩れ始めていた。

輪郭が曖昧になり、向こう側の絨毯が透けて見える。

「マリー!?」

私は悲鳴を上げて彼女の腕を掴もうとした。

けれど、私の手もまた、空虚なノイズを掴むだけ。

触れられない。

そこに「在る」のに、データが存在しないような感覚。

「お嬢様……わたくし、なんだか変です。声が出にくくて……」

マリーの顔から、目と鼻のテクスチャが剥がれ落ちた。

のっぺらぼうになった顔面から、機械的な音声だけが漏れる。

『Error: Character ID "Marie" is insufficient charisma.』

『リソース不足のため、削除します』

「やめて! マリーを消さないで!」

私が叫ぶと同時に、マリーの姿がかき消えた。

まるで最初からそこに誰もいなかったかのように。

床に散らばったティーカップの破片だけが、彼女が存在した唯一の証拠。

部屋の空気が凍りつく。

理解した。

悟ってしまった。

この世界は、限られた「容量(メモリ)」で動いている。

誰かが輝けば、誰かが消える。

ヒロインや王子が輝くために、私という「悪」が必要だった。

そして私が悪役を全うせず、バグを起こしてリソースを食いつぶしたせいで、マリーという「端役」がメモリ不足で切り捨てられたのだ。

「ふざけるな……」

チョーカーを握りしめる。

熱い。火傷しそうなほど熱い。

これは「運営」からの警告であり、私を縛る首輪。

窓の外を見る。

空が赤黒いグリッチノイズに覆われ始めていた。

地面が揺れ、遠くの城壁がポリゴンの塊に戻っていく。

『警告。シナリオ逸脱率、限界突破』

『強制修正(リセット)を開始します』

脳内に直接響く無機質なアナウンス。

マリーを消した奴らの声だ。

「私が……私が破滅(バッドエンド)を受け入れないから、世界ごと消す気?」

恐怖で膝が震える。

でも、それ以上に、腹の底からマグマのような怒りが湧き上がってきた。

マリーの笑顔を奪い、あの王子の心を殺してまで維持するシナリオなんて、クソ食らえだ。

私は立ち上がった。

鏡の中のエリザベスを見る。

銀髪に真紅の瞳。

その奥で燃えているのは、かつて何万人もの前で歌い、叫び、魂を削って配信していた「ユリウス」のプライド。

「いいよ。私がバグなら、とびきりのバグを見せてあげる」

震える手で、割れたカップの破片を拾い上げる。

鋭い痛みが指に走る。

この痛みは現実だ。

この怒りも現実だ。

「運営さん。私の配信(人生)、こんなつまらない打ち切りエンドじゃ終わらせないから」

第三章 さよならのストリーム

処刑台の上からは、王都が一望できた。

広場を埋め尽くす民衆。

彼らの手には石や腐った野菜が握られている。

憎悪の視線。罵倒の声。

世界中の「悪意」の処理落ちが、ここに集積している。

「魔女め!」「王子をたぶらかした毒婦!」

罵声が波のように押し寄せる。

本来なら、ここで私は断頭台の露と消える。

それでメモリは解放され、世界は正常化する。

王子の姿があった。

最前列で剣を構えている。

でも、その切っ先は小刻みに震えていた。

彼の瞳が訴えている。

『逃げて』と。

彼もまた、システムに抗えない操り人形。

「……マイクテスト、マイクテスト」

小声で呟く。

もちろんマイクなんてない。

でも、私にはわかる。

この場所、この瞬間が、世界で一番「注目(アクセス)」が集まっている特異点だってことが。

全サーバーの負荷が、私一人に集中している。

私はチョーカーに指をかけた。

引きちぎるつもりで、爪を立てる。

「……ッ!」

激痛。

首輪が抵抗し、私の首を焼き切ろうとする。

でも、私は笑った。

かつて配信で見せていた、不敵で、誰よりも自由な「ユリウス」の笑顔で。

(スキル発動。『虚構のカリスマ』、リミッター解除!)

「――聴けぇぇぇッ!!」

私の咆哮が、処刑台の空気を爆ぜさせた。

魔術的な反響を伴ったその声は、物理的な衝撃波となって広場を薙ぎ払う。

飛んできた石つぶてが空中で静止し、粉々に砕け散った。

民衆が呆気にとられ、口を開けたまま固まる。

静寂。

その空白に、私は歌を叩きつけた。

歌詞なんてない。

ただの旋律(メロディ)。

けれどそれは、魂を直接揺さぶる「音」の暴力だった。

低音は地響きのように胃腑を震わせ、高音は脳髄を焼き切るレーザーのように突き抜ける。

マリーが淹れてくれたお茶の暖かさ。

王子の隠された涙。

私の、私たちの、生きたかった願い。

歌声が、空の色を変えていく。

赤黒いノイズが、私の声に押し返され、鮮烈なオーロラのような光へと書き換わっていく。

「な、なんだこれは……!?」

騎士たちが膝をつく。

王子の剣がカランと音を立てて落ちた。

彼は涙を流して私を見上げていた。

その表情は、もう「攻略対象」の仮面じゃない。

一人の少年としての、剥き出しの感情。

「エリザベス……君は……!」

「残念ながら、このクソみたいな脚本は、今ここで書き換えさせてもらうわ!」

バチバチッ!

紫色の稲妻が私の全身を駆け巡る。

チョーカーが限界を超えて発光し、パァン! という乾いた音と共に砕け散った。

宝石の粉末が、ステージのラメのように私の周りを舞う。

それはまるで、伝説のラストライブのスポットライト。

「世界が私を『バグ』と呼ぶなら、私はそのバグで世界を埋め尽くしてやる!」

私は両手を広げた。

空から降り注ぐ「悪意」のデータを、私の歌声が「熱狂」へと変換していく。

罵声が歓声に変わる。

憎悪が感動に変わる。

世界中のテクスチャが、私の歌に合わせて極彩色に明滅する。

痛い。魂が融解するほど熱い。

体が光の粒子になって分解されていくのがわかる。

でも、最高に心地いい。

これだ。

みんなの視線を、感情を、一身に浴びて燃え尽きる快感。

「エリザベス!」

王子が処刑台に駆け上がってきた。

彼は光になりかけた私の手を、必死に掴もうとする。

その手はすり抜けてしまったけれど、温もりだけは伝わった。

「ありがとう、クリストファー。……次は、もっと自由な役で会いましょう」

私は彼に、とびきりのウィンクを投げた。

「さようなら、愛すべきバグだらけの世界。そして……」

視線を、虚空の彼方へ向ける。

この世界の住人ではない、画面の向こうにいる「運営(かみさま)」へ向けて。

「見てるんでしょ? 次の物語は、もっとマシなハッピーエンドを用意しなさいよ」

視界が真っ白に染まる。

私の体は完全に輪郭を失い、純粋なデータの奔流となって空へ昇った。

民衆の、王子の、世界中のどよめきが遠くなる。

『システム再起動(リブート)』

『新世界(ニューゲーム)を生成します』

そんなログが流れた気がした。

私の意識は薄れていく。

でも、寂しくはない。

だって、これは「バッドエンド」じゃない。

最高の「最終回」であり、誰も知らない続編へのプロローグなのだから。

(配信終了。お疲れ様でした!)

光の彼方で、私は見えない「あなた」に向かって手を振った。