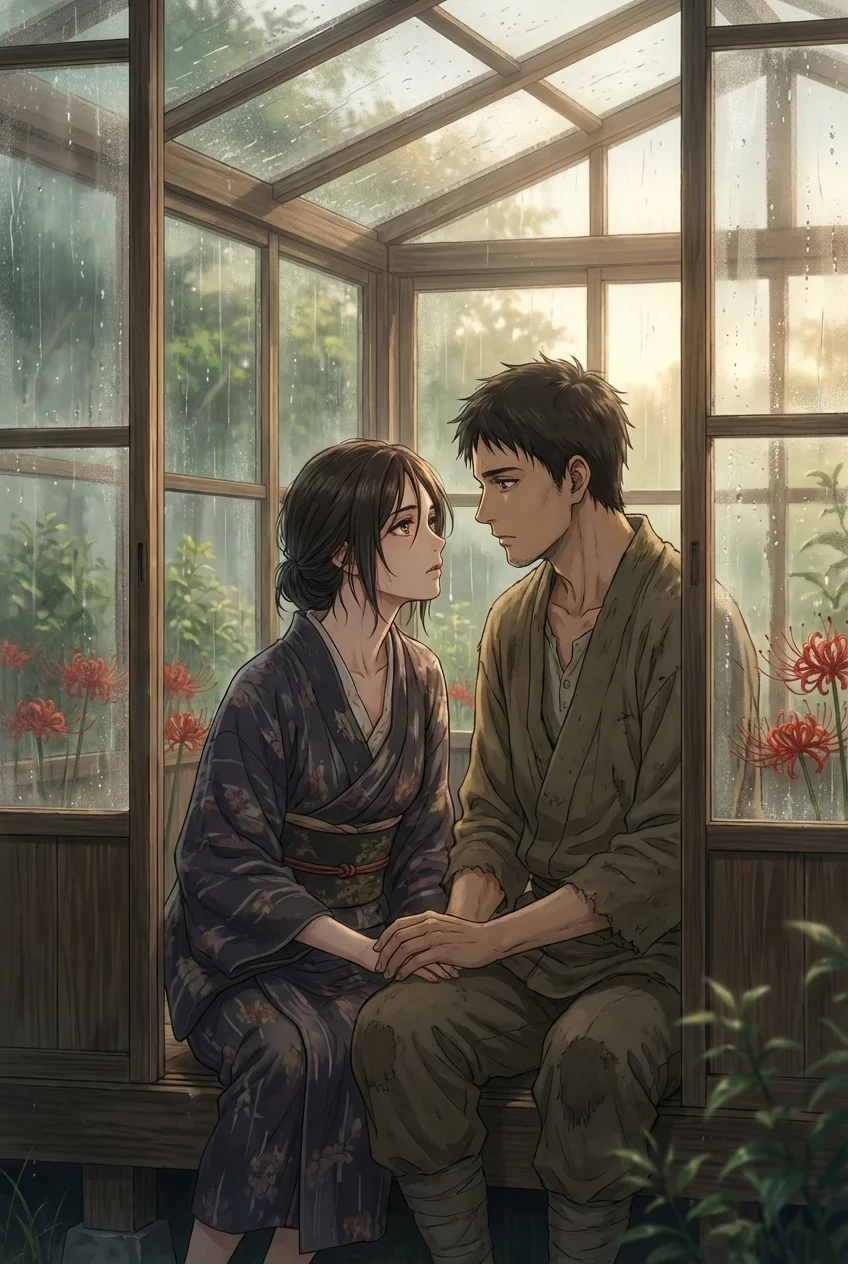

第一章 冷たい雨と黒い車

アスファルトを叩きつける雨音が、思考を白く塗りつぶしていく。

土砂降りのバス停。

壊れた傘を握りしめたまま、私は立ち尽くしていた。

「……最悪」

ピアノ教室の帰り道、予報にない豪雨に見舞われた。

三十路を過ぎ、独身で、安月給のピアノ講師。

私の人生そのもののような、惨めな立ち姿だ。

濡れたブラウスが肌に張り付き、冷たさと共に不快な摩擦を生む。

透けた下着を隠すように腕を組んだ瞬間、視界が黒く遮られた。

音もなく滑り込んできた、高級な黒塗りのセダン。

後部座席の窓が、ゆっくりと下りる。

「相変わらず、捨てられた猫みたいな顔をしてるんですね」

心臓が、早鐘を打った。

その低く、鼓膜を撫でるようなバリトンボイスを、忘れるはずがない。

「……遼(りょう)くん?」

かつての教え子。

そして今は、世界的な指揮者として名を馳せる男。

香月遼(こうづき りょう)が、そこにいた。

彼は不遜な笑みを浮かべ、濡れそぼる私を値踏みするように上から下へと視線を這わせる。

「乗りなよ、紗夜子(さよこ)先生。送っていく」

「で、でも、濡れてるから……」

「命令だよ。……昔とは逆だね」

拒否権などない。

その瞳には、かつての従順な少年ではなく、獲物を追い詰める捕食者の色が宿っていた。

重厚な革のシートに身を沈めると、車内は別世界のように静かだった。

ほのかに香るサンダルウッドと、男の匂い。

「先生、震えてる」

隣に座った彼が、私の濡れた髪に触れた。

冷え切った耳元に、熱い吐息がかかる。

「……寒いの?」

「う、うん……少し」

嘘だ。

寒さのせいじゃない。

彼が発する圧倒的な「雄」の気配に、私の本能が警鐘を鳴らし、同時に疼いているのだ。

「暖めてあげるよ。……俺の家で」

車は私のマンションとは逆方向へ、滑らかに加速していった。

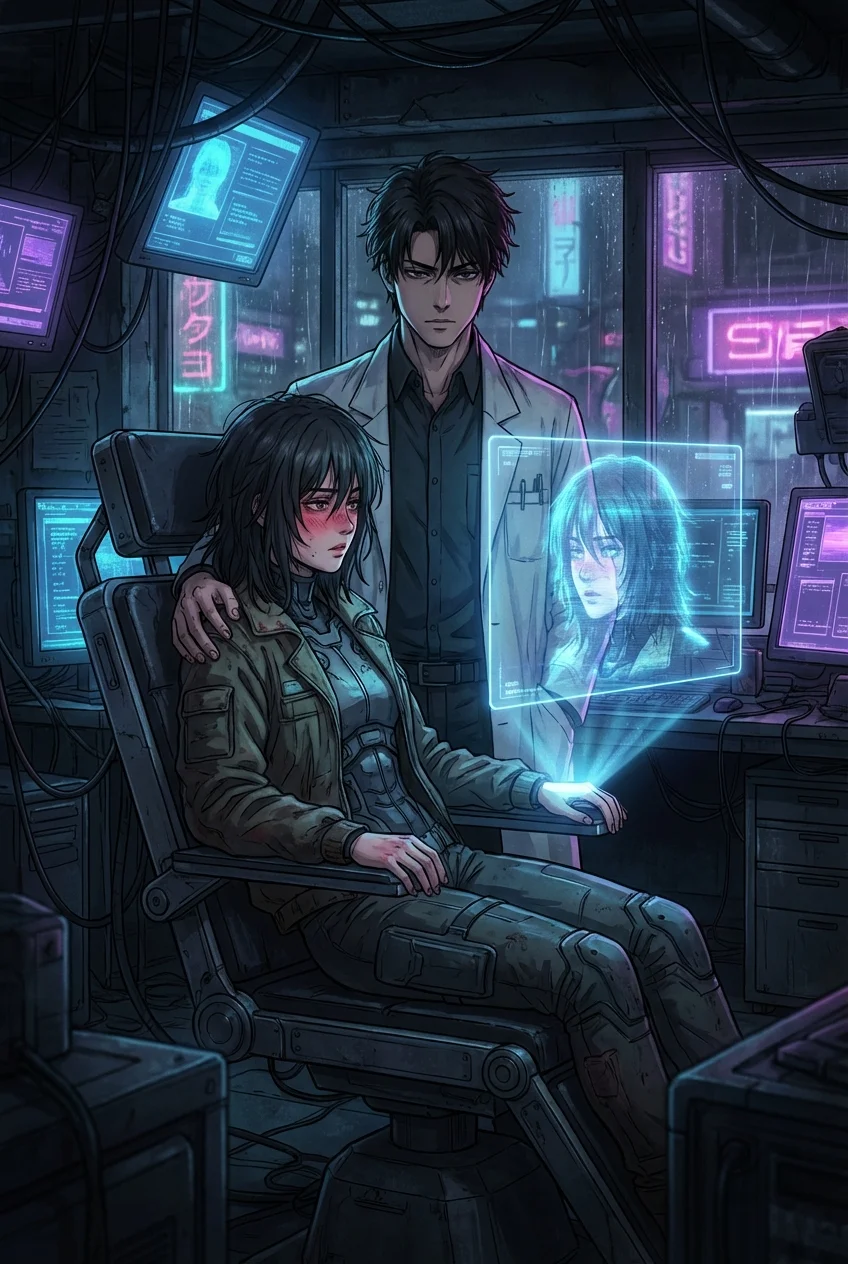

第二章 防音室の調律

通されたのは、都心を見下ろす高層マンションの一室だった。

広大なリビングの奥、重厚な扉の向こうには、完璧な防音設備を備えたスタジオがあった。

部屋の中央には、黒く艶めくスタインウェイ。

「着替えるもの、これしかないけど」

渡されたのは、彼の大きすぎるワイシャツが一枚だけ。

「シャワーを浴びておいで。……それとも、俺が入れてあげようか?」

「じ、自分でできるわ!」

逃げるようにバスルームへ駆け込み、熱いシャワーを浴びる。

冷え切った身体が解凍されるにつれ、理性のタガも緩んでいくようだった。

素肌にワイシャツを一枚羽織る。

太ももが露わになり、心もとない。

スタジオに戻ると、遼はピアノの前に座り、鍵盤を叩かずにただ眺めていた。

「こっちへ」

ピアノの椅子を指差される。

私が恐る恐る隣に座ると、彼は私の濡れた髪から滴る雫を、指先ですくい取った。

「先生のピアノは、いつからか退屈になった」

唐突な言葉。

「技術は完璧だ。でも、色気がない。……誰かに愛された経験がない音だ」

「なっ……失礼ね」

「図星でしょう?」

遼の手が、私の首筋に這う。

大きな手。

指揮棒を振り、オーケストラを支配するその指が、今は私の脈動を支配しようとしている。

「教えてあげるよ。音に魂を込める方法を」

「……やめ、て」

言葉とは裏腹に、身体は強張るどころか、彼の体温を求めて熱を帯びていく。

ワイシャツのボタンに、彼の手がかかった。

「嫌なら、大声を出せばいい。ここは防音室だ。どれだけ叫んでも、誰にも届かない」

その言葉は、絶望ではなく、甘美な誘惑として響いた。

誰にも届かない。

つまり、どれだけ乱れても、許されるということ。

「ふっ、ぁ……」

鎖骨に唇が押し当てられる。

熱い。

焼けるように熱い。

雨に冷やされた肌が、彼との接触点から溶かされていく。

第三章 不協和音と絶頂

「先生、いい声が出るじゃないか」

彼は私をピアノの上に押し倒した。

黒い塗装がひんやりと背中に触れ、前面からは彼のアスリートのような肉体が押し付けられる。

「あっ、だめ、そこ……!」

太ももの内側を、執拗に撫で上げられる。

ワイシャツの裾が捲れ上がり、私が隠し続けてきた秘密の場所が、露わになる。

「濡れてる」

耳元で囁かれた言葉に、羞恥で目の前がチカチカした。

「雨のせいだけじゃないね」

「ちが、う……これは……」

「嘘つきだ」

彼の手指が、深く、もっと奥へと侵略を開始する。

「んっ! あぁっ!」

理性が弾け飛んだ。

彼の指使いは、まるで難解なコンチェルトを奏でるように巧みで、残酷だ。

私の感度の良い場所を正確に探し当て、執拗に連打する。

「ひ、ぁっ、遼く、あっ、あぁ!」

「名前、呼んでくれたね。もっと、もっと啼いて」

彼は私を許さない。

逃げようとする腰を片手で押さえ込み、もう一方の手で私を狂わせていく。

身体の芯が、疼いてどうしようもない。

自分の中に、こんなにも淫らな熱が溜まっていたなんて。

「先生、僕を見て」

涙で潤んだ目を開けると、そこには嗜虐的な光を宿した彼の瞳があった。

「これから、もっと深いところまで……僕が刻み込んであげる」

「……っ、欲しい、遼くん、もっと……!」

自分から求めてしまった。

その瞬間、彼は満足そうに笑い、私を抱き上げた。

そして、私たちは一つになった。

「あぁぁっーー!!」

世界が反転する。

雷に打たれたような衝撃。

彼の一部が、私の最も深い部分を押し広げ、満たしていく。

「きつい……最高だ、紗夜子」

彼は激しく、そして情熱的に腰を振る。

そのリズムは、嵐の夜のワルツ。

突き上げられるたびに、脳髄が痺れるような快感が駆け巡る。

もう、自分という存在が保てない。

ピアノの弦が共鳴するように、私の全てが彼に呼応して震えている。

「あ、あ、おかしくなる、壊れるぅっ!」

「壊れろ。俺の中で、溶けてしまえばいい」

彼の動きがさらに激しさを増す。

呼吸ができない。

視界が真っ白に染まる。

「いく、いっちゃう、あっ、あぁぁぁッ!!」

絶頂の瞬間、私は弓なりになり、彼の背中に爪を立てた。

体中の筋肉が収縮し、彼を強く締め付ける。

魂ごと吸い取られるような、長く、深い痙攣。

彼もまた、私の奥深くに熱い情動を注ぎ込みながら、獣のような唸り声を上げた。

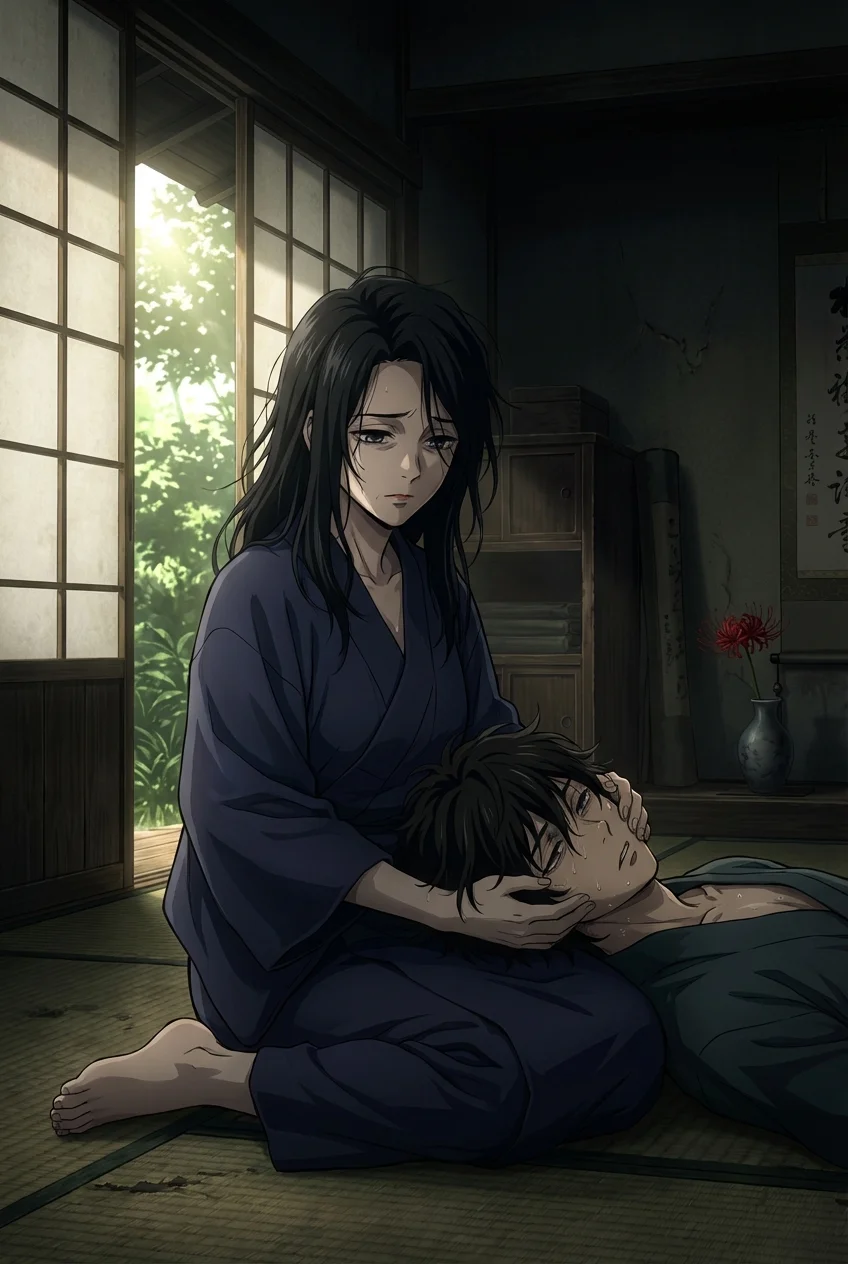

第四章 アンコール

事後。

乱れた呼吸音が、防音室に響く。

汗ばんだ肌が重なり合う感触だけが、現実を繋ぎ止めていた。

私は彼の腕の中で、力なく微睡んでいた。

「……これで、もう逃げられないね」

彼が私の髪を撫でながら、独り言のように呟く。

「え……?」

「今日の雨も、偶然だと思ってる?」

心臓が、冷やりとしたもので掴まれた。

「先生の教室の近くで、ずっと待ってたんだ。雨雲レーダーを見ながらね」

彼は優しく、けれど絶対に離さないという強さで私を抱きしめた。

「あのマンションも、もう買い取ったよ。先生は明日から、ここに住むんだ」

「……狂ってるわ」

「ああ。君が僕を狂わせたんだ」

彼は私の唇に、誓約のキスを落とす。

「これから毎日、レッスンをしよう。ピアノよりも、もっと素敵な……愛のレッスンを」

窓の外は、まだ激しい雨が降り続いていた。

けれど、私はもう、その冷たさを思い出すことができない。

私の身体も、心も、この傲慢な指揮者によって、完全に書き換えられてしまったのだから。

逃げる気力はなかった。

いや、私の奥底が、次の「演奏」を待ち望んで疼いているのを、認めざるを得なかった。

(了)