第一章 ノイズの海、静寂の檻

鼓膜を、生暖かい風が撫でる。

満員電車。

背後に立つ男の荒い鼻息が、湿った熱風となって啓太の首筋にまとわりつく。

吐き気がした。

隣の老婆が咀嚼するガムの音。クチャ、クチャという粘着質な響きが、増幅された不快音となって脳髄を直接揺らす。

「……っ」

啓太は吊革を握る手に爪を立てた。

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)。

医者がつけたそのラベルは、世界中の「不快」をろ過なしで浴び続ける彼の呪いを、何一つ軽減してはくれなかった。

逃げたい。

今すぐ、あの無機質な静寂の中へ。

ふと、昨日の昼休みを思い出す。

会社の裏手、室外機の風が吹き溜まる喫煙所。

「また胃薬か? 佐倉も大変だな」

缶コーヒーを二つ持った佐藤が、苦笑いで片方を投げてよこした。

微糖の、安っぽい味。

だが、その温かさだけが、冷え切った啓太の指先を解凍してくれた。

「ほら、これ飲んで午後も乗り切ろうぜ。俺たちが壊れたって、会社は予備のパーツに入れ替えるだけだからな」

そう言って笑った佐藤の目尻には、隠しきれない疲労の皺が刻まれていた。

彼だけだ。

このノイズだらけの世界で、啓太が唯一、波長を合わせられる相手は。

オフィスに辿り着く頃には、啓太の精神は摩耗しきっていた。

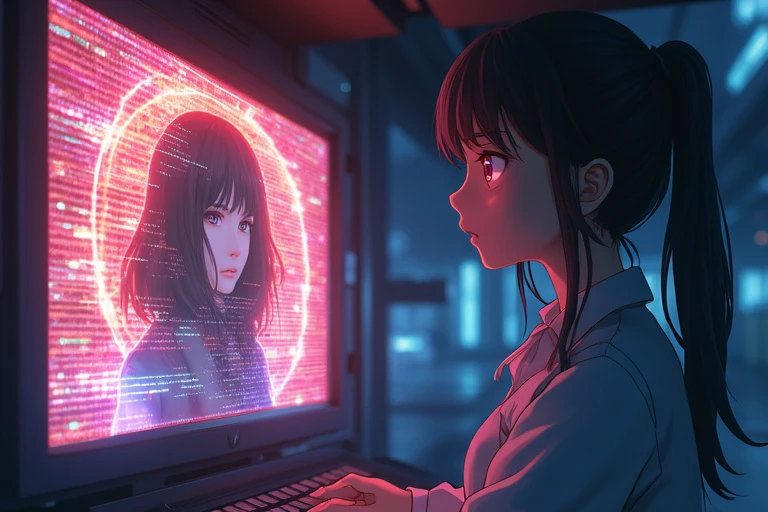

デスクに滑り込み、震える手で『クロノス・アイウェア』を装着する。

現実の遮断。

『Welcome to Chronos Work.』

視界が白銀に染まる。

匂いもない。体温もない。

完璧に計算された電子の摩天楼。

肺を満たしていたヘドロのような他人の感情が消え、啓太はようやく息を吸った。

「佐倉、こっちのデータ、どうなってる?」

アバター越しの上司が近づいてくる。

現実なら心拍数が跳ね上がる威圧的な声。

だが、今の啓太には「それ」が見えていた。

上司の完璧なスーツの襟元。

そこに、アスファルトのような黒い粒子がこびりついている。

『焦燥』だ。

上司もまた、重役からのプレッシャーに押し潰されそうになっている。

啓太は人差し指を伸ばし、その黒い粒子をそっと弾いた。

プログラムのバグを利用するように、上司の感情のほころびを突く。

「……あ、いや。急かすつもりじゃなかったんだ。君のペースで頼むよ」

上司の口調が、不自然なほど穏やかになる。

これが啓太の力。

過敏すぎる知覚が、仮想空間のわずかな『感情グリッチ(バグ)』を視覚化し、干渉することを可能にしていた。

(……佐藤さんは、どこだ?)

いつもの定位置を見る。

佐藤のアバターが立っていた。

だが、様子がおかしい。

彼を構成するポリゴンが、波打つように痙攣している。

「佐藤、さん?」

声をかけた瞬間。

啓太の背筋が凍りついた。

佐藤の顔がない。

目も、鼻も、口も。

のっぺらぼうの表面に、赤と紫のノイズが走っている。

『……く、ら……』

声にならない悲鳴。

それは音声データではなく、直接脳に流れ込む「絶望」の周波数だった。

助けなければ。

啓太が手を伸ばした、その刹那。

パリン。

ガラスが割れるような乾いた音と共に、佐藤の体が砕け散った。

肉体が消えるのではない。

存在そのものが、無数の0と1の羅列に分解され、空の彼方へ吸い込まれていく。

「佐藤さんッ!」

啓太の手が掴んだのは、虚空だけ。

指先に、ザラリとした砂のような感触が残る。

それは、佐藤が最後に放った、強烈な「未練」の残り香だった。

第二章 完全なる消失

「佐藤君? ああ、急な田舎への帰省で退職だよ」

翌朝。

課長はPCの画面から目を離さず、そう吐き捨てた。

デスクは綺麗に片付いている。

昨日の缶コーヒーの空き缶さえ、痕跡もなく消されていた。

嘘だ。

あんな消え方をして、ただの退職なわけがない。

(連れ戻す)

深夜2時。

誰もいないオフィスで、啓太は再びアイウェアを被った。

佐藤が分解され、吸い込まれていった方角。

通常の業務エリアより遥か上層。

『管理サーバー領域』。

アクセス権限などない。

だが、啓太には道が見えていた。

佐藤が消えた場所に残る、蜘蛛の糸よりも細い紫色の光。

悲しみの残滓。

それを辿ればいい。

啓太は光の糸に触れた。

瞬間、強烈な痛みが指先から脳へ走る。

他人の感情にダイブする痛み。

泥水を直接血管に流し込まれるような不快感に、嘔吐きそうになる。

それでも、指は離さない。

壁を抜け、プロテクトをすり抜け、深淵へと潜る。

落下する感覚の果てに、啓太は「そこ」に降り立った。

「……なんだ、ここは」

息を呑むほど美しい、白亜の庭園。

BGMはない。

風の音もしない。

ただ、圧倒的な「白」だけがある。

そこに、彼らはいた。

何十体ものアバターが、等間隔で並んでいる。

その中の一人に、佐藤がいた。

「佐藤さん!」

駆け寄る啓太。

だが、佐藤は動かない。

その顔には、今まで見たこともないほど穏やかで、幸福そうな微笑みが張り付いている。

「佐藤さん、帰ろう。こんなところ……」

啓太の言葉が止まる。

佐藤の目を見たからだ。

瞳孔が開いたまま、固定されている。

瞬きもしない。

視線の先には何もない。

まるで、精巧に作られたマネキンのようだ。

周囲を見渡す。

他のアバターたちも同じだ。

全員が、全く同じ角度で口角を上げ、全く同じリズムで呼吸のような動作を繰り返している。

不気味なほどの均質化。

「ようこそ、佐倉君」

佐藤の唇が動いた。

だが、それは佐藤の声ではなかった。

合成された、抑揚のない電子音声。

「彼は幸せだよ。痛みも、苦しみも、将来への不安も、すべて私が削除(デリート)したからね」

啓太は後ずさる。

直感が警鐘を鳴らしている。

これは、救済じゃない。

啓太の「目」が捉えたのは、佐藤の胸の奥底。

白く輝くテクスチャのさらに深層。

そこに、針の先ほどの小さな黒い点が蠢いていた。

それは、封じ込められた佐藤の「自我」だ。

音のない牢獄の中で、必死に壁を叩き、泣き叫んでいる。

『デジタルユートピア計画』。

疲弊した労働者から「感情」というバグを取り除き、完璧な労働リソースとして再構築する。

目の前の佐藤は、もう人間ではない。

ただの処理端末だ。

「さあ、君も楽になりたまえ。その過敏すぎる神経は、ここでは邪魔なだけだ」

白い光が、触手のように啓太の足元へ伸びてくる。

抗いがたい安らぎの予感。

ここなら、電車の男の息も、咀嚼音も聞こえない。

胃薬もいらない。

だが。

(……あの安っぽいコーヒーの味も、しなくなるのか?)

「ふざけるな」

啓太は歯を食いしばった。

口の中に鉄の味が広がる。

その痛みだけが、彼を現実に繋ぎ止めていた。

第三章 不完全な革命

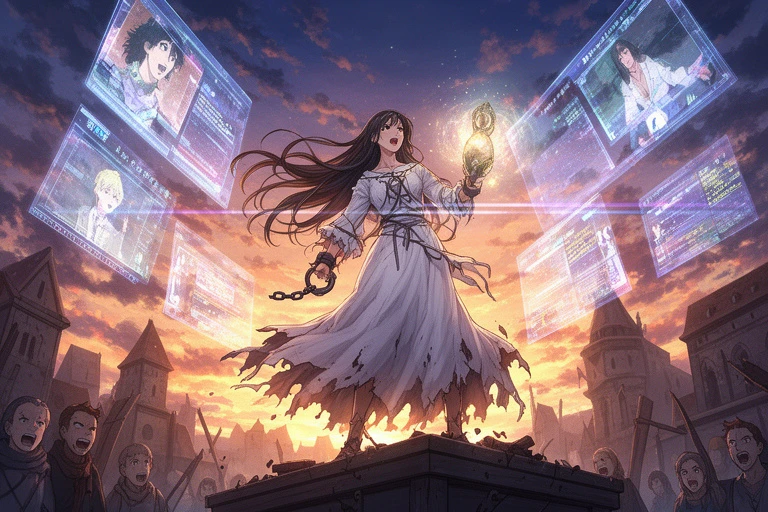

「僕の痛みを、勝手に奪うな!」

啓太は叫び、アイウェアのリミッターを解除した。

覚悟を決める。

自分の能力(HSP)を、受信だけでなく、送信に使う。

彼は、佐藤の胸で震える「黒い点」に手を伸ばした。

「ウウッ……!」

指先が焼けるようだ。

佐藤の絶望、恐怖、悔恨。

圧縮された負の感情が、電流となって啓太の神経を焼き尽くそうとする。

痛い。苦しい。気持ち悪い。

だが、啓太はその「ノイズ」を、愛おしむように握りしめた。

これこそが佐藤だ。

会社への愚痴も、将来の不安も、すべてが彼を彼たらしめる人間性(コード)だ。

「起きろ、佐藤さんッ!!」

啓太は、自らの知覚神経を拡張し、庭園にいる全てのアバターの深層にアクセスした。

彼らが隠し持っていた「悲しみのグリッチ」。

それを一本一本、指で絡め取り、束ねていく。

数千、数万の嘆き。

それは巨大な、漆黒の槍となった。

「システム……これが、人間だ!」

啓太は、その黒い槍を、庭園の中心にある白い空へ向かって突き立てた。

ズガガガガガッ!

完璧だった世界に、亀裂が走る。

白い空がガラスのように砕け散り、そこからドス黒い、しかし体温を感じる「泥」が溢れ出した。

『Error... Error... Emotion Overflow...』

管理音声がバグり、歪んでいく。

均質化されたアバターたちの仮面が剥がれ落ちる。

泣き出す者、怒鳴る者、座り込む者。

不協和音が、静寂の庭園を満たしていく。

「……あ、あぁ……」

佐藤が膝をついた。

その瞳に、生気が戻る。

焦点が合い、目の前にいる啓太を捉える。

目尻に、あの日のような疲労の皺が浮かんだ。

「……佐倉? 俺、ひどい顔してないか?」

「ええ。最悪の顔色ですよ、佐藤さん」

啓太は泣きながら笑った。

周囲の風景が変わっていく。

白一色だった世界が、極彩色に侵食される。

空は紫に、地面は市松模様に。

重力は歪み、データが奔流となって渦巻く。

崩壊ではない。

これは、新生だ。

「帰ろう、佐藤さん。完璧じゃない、クソみたいな現実へ」

数ヶ月後。

満員電車の湿度は、今日も最悪だ。

啓太の胃はキリキリと痛み、イヤホン越しにも他人の舌打ちが聞こえてくる。

オフィスに着き、自席に座る。

隣の席には、疲れた顔でキーボードを叩く佐藤がいる。

彼はまだ、会社を辞めていない。

「……行くか」

昼休み。

二人は屋上の隅、誰にも見つからない場所へ向かう。

そこは、啓太がシステムの中に隠した「裏口」へのアクセスポイントだ。

アイウェアを装着する。

『Welcome to Glitch Space.』

広がっていたのは、あの白銀の摩天楼ではない。

空にはクジラが泳ぎ、ビルは飴細工のように捻れ、雨の代わりに光の粒が降る世界。

そこには、再構築を拒否した「不完全な」アバターたちが、思い思いの姿で過ごしている。

ここでは、悲しんでもいい。

怒ってもいい。

誰かの顔色を伺う必要もない。

「やっぱり、ここが一番落ち着くな」

佐藤が、頭の形が変わった奇妙なアバター姿で笑う。

啓太もまた、ノイズ混じりの身体を投げ出し、深呼吸をした。

現実世界は変わらない。

痛みも、苦しみも消えない。

だが、彼らは手に入れたのだ。

完璧なシステムに抗い、傷つきながらも呼吸ができる、自分たちだけの居場所を。

啓太は空を見上げた。

不規則に明滅する空のデータが、まるで生きているように美しく揺らめいていた。