第一章 無色のノイズ

サーバー室の重苦しい静寂を、冷却ファンの低い唸りが支配している。

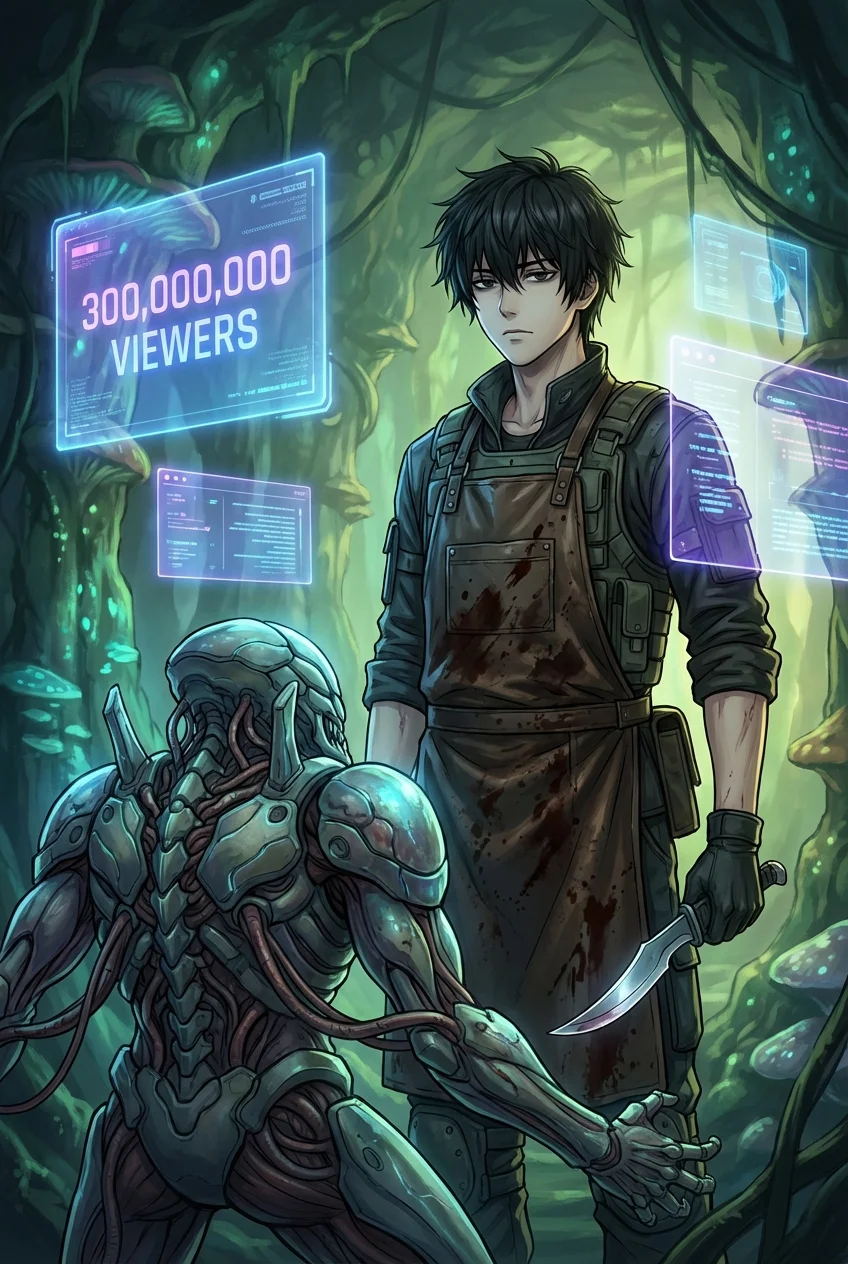

ここ「ムネモシュネ・コーポレーション」の最深部で、エナはまた一つの人生を編集していた。

モニターに映し出されているのは、ある富裕層の老婦人が注文した「理想的な初恋」の記憶だ。夕陽に染まる教室、微かな石鹸の香り、交わされる約束。あまりに完璧で、あまりに美しい。だが、エナの指先はキーボードの上で躊躇いがちに止まった。

――まただ。

色彩豊かな記憶の映像に、灰色のノイズが走る。

その歪みの中に、一人の少年が立っていた。年齢は十歳ほどだろうか。彼は楽しげな初恋の光景には似つかわしくない、底知れぬ悲哀を湛えた瞳で、画面の向こうのエナを見つめ返している。

「……君は、誰なの」

エナの呟きは、無機質な部屋に吸い込まれて消えた。

この世界では、記憶こそが通貨であり、ステータスだ。人々は苦痛を伴う「真実」を売却し、煌びやかな「虚構」をサブスクリプションで購入する。不幸な記憶を持つ者は社会不適合者として排除され、幸福な記憶を持つ者だけが人間として扱われる。

エナは胸元から、一本の無機質なスティックを取り出した。無色のメモリースティック。幼い頃に亡くなった父が遺した唯一の形見であり、今のエナには欠かせないお守りだ。

彼女は震える手でそれをコンソールに差し込む。すると、モニターのノイズが鮮明な輪郭を結んだ。

少年の唇が動く。音はない。だが、エナの脳内に直接、焦燥感に満ちた叫びが響いた気がした。

『見てはいけない』と。

第二章 侵食する真実

その日以来、ノイズの出現頻度は劇的に増した。

顧客からはクレームが殺到していた。「私の完璧な過去に、あんな汚らわしい子供を映り込ませるな」と。上層部はエナに、ノイズの完全除去と原因の究明を厳命した。

エナは焦っていた。彼女自身の過去もまた、空白だらけだったからだ。両親の顔も、愛された記憶もない。あるのは、父が遺したスティックと、胸に空いた巨大な空洞だけ。他人の記憶を修復することで、自らの空虚さを埋めようとしてきたが、その代償は確実に彼女の精神を蝕んでいた。

深夜、誰もいないラボで、エナは禁忌を犯す決意をした。

顧客の記憶からノイズとして抽出されたデータの集合体。それを父のスティックを介して解析し、強制的に復元するのだ。

「排除しろと言うけれど……これは、私の記憶なんでしょう?」

エンターキーを叩く音が、銃声のように響く。

瞬間、視界がホワイトアウトした。

甘美な記憶のサブスクリプションが強制解除され、生々しい「真実」が奔流となってエナの脳髄に雪崩れ込む。

鉄の錆びた臭い。

鳴り止まない警報音。

そして、目の前に立つ少年の姿が、大人の男性へと変貌していく。白衣を着たその男は、紛れもなくエナの父親だった。

父は泣いていた。世界の終わりを嘆くように、絶望的な顔で何かを記録している。

『これは過去ではない』

父の声が、直接脳に焼き付けられる。

『エナ、これはこれから起こる未来だ。そして、お前が背負うべき宿命だ』

第三章 絶望のパラドックス

呼吸ができない。心臓が早鐘を打つ。

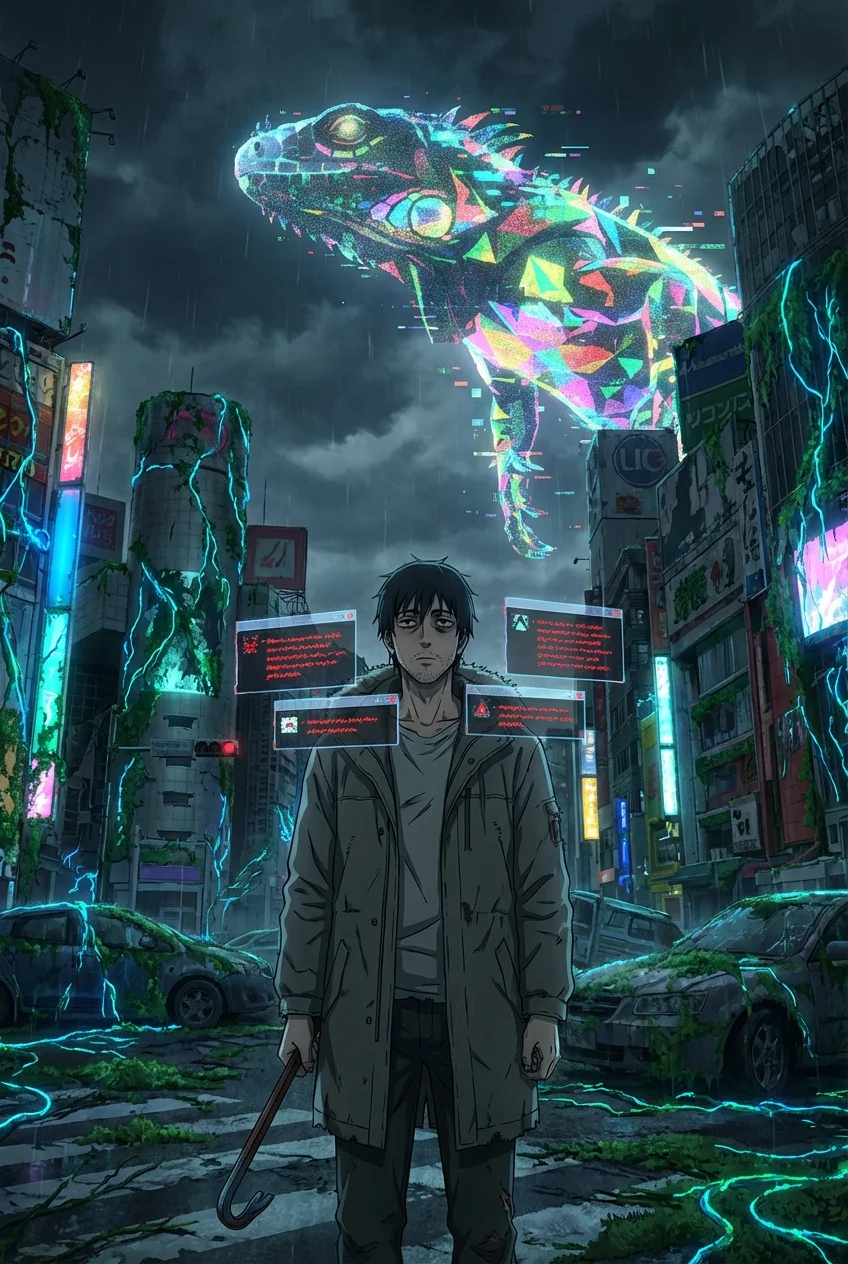

流れ込んできたのは、人類が滅亡する光景だった。

空は黒煙に覆われ、都市は瓦礫の山と化している。だが、その原因は戦争でも疫病でもない。

人々が自ら命を絶ち、あるいは暴徒化して文明を破壊していたのだ。

なぜ?

その答えが、父の記録の中にあった。

かつて天才科学者だった父は、タイムマシンの原理を応用し、未来の悲劇を「記憶」として現代に転送するシステムを開発した。それがこの記憶サブスクリプションの原型だ。

父は信じていた。未来の破滅的な結末を「予知夢」のような記憶として人々に共有すれば、人類はそれを回避するために行動を変えるだろうと。

だが、それは致命的な誤算だった。

真実の未来――「回避不可能に近い絶望的な破滅」を知った人々は、希望を失い、狂乱し、結果としてその絶望こそが、滅亡のトリガーとなってしまったのだ。

「嘘……そんなの……」

エナは床に崩れ落ちた。

父は悟ったのだ。真実を知らせることが救済ではないことを。

だからこそ、父はシステムを書き換えた。未来の悲劇の記憶を「ノイズ」として隠蔽し、代わりに甘美な偽りの記憶を人々に与え続けた。人々が現実から目を背け、偽りの幸福に浸っている限り、絶望による暴走は起きず、世界は延命される。

そして、その膨大な「破滅の記憶」の保管場所として選ばれたのが、他ならぬ娘、エナの脳内だった。

彼女が記憶を失っていたのではない。彼女の脳の容量の全てを使って、世界を壊すほどの猛毒を封じ込めていたのだ。

あの少年は、父の良心の欠片であり、エナに「真実を開くな」と警告し続けていた守護者だった。

第四章 永遠の解約

アラートが鳴り響く。システムが、エナが開いた「パンドラの箱」を検知し、緊急遮断をしようとしている。

今、ここでエナが真実を世界中にブロードキャストすれば、人々は偽りの夢から覚めるだろう。

だがその先にあるのは、自由ではなく、確実な破滅だ。

エナは震える手で、父のメモリースティックを握りしめた。

熱い。まるで父の体温が残っているかのように。

(私が知ってしまった以上、もう元には戻れない)

真実を知った自分が存在し続ける限り、いつか必ずこの情報は漏れ出す。

選択肢は二つ。

世界に絶望を告げて共に滅びるか。

それとも、自分ごとこの記憶を永遠の闇に葬るか。

エナは涙を拭い、静かに微笑んだ。それは、あの作り物の記憶の中にいた誰よりも、悲しく、そして美しい笑顔だった。

「さようなら、お父さん。あなたの愛を、私が引き継ぐわ」

彼女はコンソールに新たなコマンドを打ち込む。それは、全人類の記憶サーバーに対する管理者権限でのアクセス。そして、自身の脳内にある「真実の記憶」領域の完全凍結コード。

ターゲットは、エナ自身。

『警告:この操作を実行すると、ユーザーの人格データおよび生命維持に深刻な影響を及ぼす可能性があります。』

無機質な警告を無視し、エナはスティックを引き抜いた。

それは「解約」の合図。

世界という巨大なサブスクリプション・サービスから、唯一真実を知る自分自身をログアウトさせる行為。

「世界よ、どうかそのままで。幸せな嘘の中で、おやすみなさい」

エンターキーが押される。

光が溢れ、エナの意識は急速に遠のいていく。

最後に見たのは、モニターの中で微笑む少年の姿だった。もう、彼は泣いていなかった。

翌朝、ムネモシュネ・コーポレーションのトップエンジニアが、自席で冷たくなっているのが発見された。

死因は不明。ただ、その表情は安らかで、まるで最高級の「幸福な記憶」を見ているかのようだったという。

街では今日も、人々が新しい記憶を求めて列をなしている。

誰も知らない。

この穏やかな日常が、一人の少女の魂と引き換えに守られた、脆く儚い砂上の楼閣であることを。

空はどこまでも青く、恐ろしいほどに澄み渡っていた。