第一章 聖女の仮面、悪女の素顔

「お退きなさい。貴方のような無能が視界に入ると、吐き気がしますの」

大理石の床に、扇子を叩きつける乾いた音が響く。

王城のホール。シャンデリアの光が、私の真紅のドレスを毒々しく照らし出していた。

目の前には、片膝をついた銀髪の青年。

聖騎士クロード。

私の、世界で一番大切な「推し」。

伏せられた睫毛が震え、唇から一筋の血が流れている。

私が今、扇子で叩いた箇所だ。

(……っ、あぁ、ごめんなさい……! 痛いでしょう、ごめんね……!)

内心で絶叫し、胃液が逆流しそうになるのを奥歯を噛み締めて耐える。

表情筋を能面のように凍りつかせ、私は彼を見下ろした。

「セレスティーナ……君は、本気で言っているのか」

クロードが顔を上げる。

その瞳は、昨日までは鮮やかなサファイアブルーだったはずだ。

けれど今、私の網膜に映るのは、濁った灰色。

――ザザッ。

視界にノイズが走る。

テレビの砂嵐のように、彼の輪郭がブレた。

「貴方は次期国王の器ではありません。……消えて」

吐き捨てて、踵を返す。

その瞬間、強烈な吐き気が私を襲った。

腹部に、焼けた鉄杭をねじ込まれたような幻痛。

――熱い。

――内臓がこぼれ落ちる感覚。

――喉からゴボリと溢れる血の味。

四十七回。

彼を庇って腹を裂かれた記憶が、五感を焼き尽くす。

(右の回廊はだめ。あそこに行けば、シャンデリアが落ちてくる)

私はドレスのポケットの中で、分厚い革の手帳を握りしめた。

指先が震える。

このノートだけが、狂った世界で唯一の道標。

「……分かった。君がそこまで言うなら」

背後で、重たい足音が遠ざかる。

左へ。

私が誘導した、生存ルートへ。

(よかった……回避、成功……)

安堵した途端、鼻からツーと温かいものが垂れた。

指で拭うと、黒に近い赤。

私はハンカチでそれを乱暴に拭き取り、誰もいないバルコニーへと急いだ。

-----

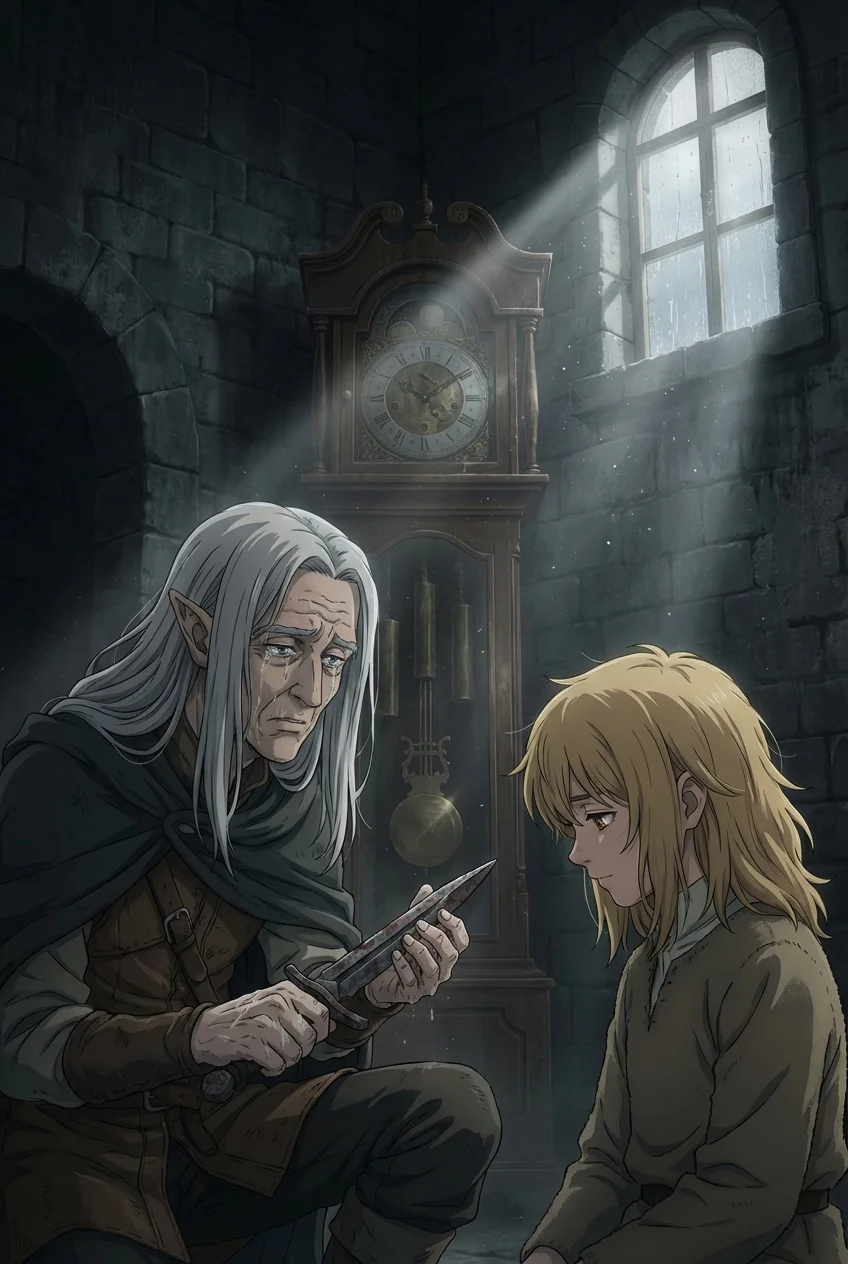

第二章 歪む因果、狂気の記録

夜風が吹き抜けるバルコニー。

私は崩れ落ちるように座り込み、『推しノート』を開いた。

そこにあるのは、令嬢のたしなみなどではない。

怨念の塊だ。

手垢と脂で黒ずんだ革表紙。

ページをめくれば、震える文字がびっしりと埋め尽くしている。

『5月12日 失敗。毒矢。即死』

『5月12日 失敗。刺客。右目喪失』

『5月12日 失敗。失敗。失敗。失敗』

インクが涙で滲み、所々が赤黒い染みで汚れている。

それはインクではない。

何度も指先を噛み切って書いた、私の血だ。

ページの端には、爪で引っ掻いたような跡と共に、何度も塗りつぶされた本音が覗く。

『■■■■■■痛い』

『■■■■怖い』

『■■■死にたくない』

世界が軋む音がする。

空を見上げると、星空に亀裂が入っていた。

黒いひび割れから、ギョロリとした巨大な「眼球」のようなものが、地上を覗き込んでいる。

限界だ。

何度も時を戻しすぎたせいで、世界のデータが破損している。

クロードの瞳の色が変わったのも、その予兆。

「……セレスティーナ?」

心臓が跳ねた。

聞き慣れた声。けれど、どこかノイズ混じりの音声。

振り返ると、クロードが立っていた。

しかし、彼の左腕から先が、モザイクがかかったように透けている。

「ここで何を……そのノートは?」

「見ないで!」

私は悲鳴に近い声を上げ、ノートを背後に隠した。

これを見られたら、全てが終わる。

彼が真実を知れば、彼は必ず私を助けようとして――そして死ぬ。

クロードが一歩近づく。

その顔には、困惑と、隠しきれない情熱が浮かんでいた。

「君はいつもそうだ。冷たい言葉を吐きながら、泣き出しそうな顔をする」

「……何のことですの」

「君が近くにいると、僕の記憶が疼くんだ。知らないはずの景色が見える。君が……血まみれで僕に微笑む姿が」

(やめて。思い出さないで)

世界の修正力。

矛盾を解消しようとして、彼の中に「正しい絶望」を植え付けようとしている。

私は立ち上がり、彼を突き飛ばした。

「近寄らないでと言ったはずよ! 貴方のその、偽善的な優しさが憎いの!」

突き飛ばされた彼は、驚愕に目を見開く。

その拍子に、私のドレスの袖がまくれ上がり、無数の自傷痕――時を戻すための代償――が露わになった。

「っ……その腕は……!」

「見世物ではありませんわ!」

私は逃げた。

これ以上、彼のそばにいてはいけない。

空の亀裂が広がる。

ミシミシと音を立てて、世界が崩壊を始めていた。

ノートの最後の白紙ページが、勝手にめくれる。

そこに、血文字が浮かび上がった。

『戴冠式。空が落ちる』

-----

第三章 透明な別れ

翌日の大聖堂。

戴冠式の鐘が鳴り響く中、私は回廊を裸足で走っていた。

ヒールは捨てた。

足の裏が石畳で裂け、血の足跡が点々と続く。

けれど、痛みは感じない。

「そこまでだ、悪役令嬢!」

「捕らえろ!」

衛兵たちの怒号。

父である公爵の罵倒。

全てが遠い。

視線の先、祭壇の前に立つクロード。

その頭上、ドーム状の天井画が、音もなく粉砕された。

物理的な崩落ではない。

空間そのものが、「クロードの死」という結末に向かって欠落したのだ。

黒い虚無の塊が、彼を飲み込もうと落下する。

「クロード!!」

私は叫び、祭壇へと飛び込んだ。

彼が振り返る。

その瞳に、ボロボロの私が映る。

「セレスティーナ……?」

私は彼を突き飛ばし、虚無の真下へと滑り込んだ。

革のノートを胸に抱きしめて。

(私の命全部、あげる)

ドォォォォン!!

音が消えた。

世界が白く反転する。

骨が砕け、肉が弾ける感覚すらなく、私の存在そのものが「因果」の穴埋めに使われた。

「ガハッ……」

大量の血を吐き出し、私は床に倒れ込む。

目の前で、クロードが尻餅をついていた。

彼は無傷だ。

「……な、何が……」

彼は呆然と周囲を見渡す。

そして、私の目の前を――「私」を通り過ぎて、虚空を見つめた。

「誰か……今、僕を突き飛ばしたのか?」

見えていない。

認識されていない。

私の体はここにあるのに、彼の視線は私を透過している。

足元の血溜まりさえも、急速に透明になっていく。

世界が「セレスティーナ・ローゼライト」というバグを削除したのだ。

(あぁ、これでいい……)

私は震える手で、抱きしめていたノートを差し出した。

指先の感覚がない。

もう、声も出ない。

(受け取って。私の、生きた証)

透明になりかけたそのノートを、クロードの足元に押し付ける。

コツン。

革の表紙が、彼のブーツに当たった。

クロードが足元を見る。

そこには、空中に浮いているように見える、一冊の古びた手帳。

「これは……」

彼が震える手でそれを拾い上げる。

パラリと、ページが開いた。

彼の目が釘付けになる。

そこに書かれた、狂気的な文字の羅列。

血と涙で綴られた、四十八回分の「愛してる」。

そして、最後のページに殴り書きされた走り書き。

『クロード、生きて。貴方が死ぬ未来なんて、私が全部殺してやる』

「……あ……ああ……ッ!!」

クロードの喉から、獣のような嗚咽が漏れた。

彼はノートを握りしめ、その場に崩れ落ちる。

記憶が流れ込んだのではない。

彼は、読んで、理解したのだ。

この異常な手帳こそが、私が彼に捧げた魂そのものだと。

「セレスティーナ! どこだ、どこにいる!!」

彼が虚空に向かって手を伸ばす。

その手は、私の頬をすり抜けた。

触れられない。

温度さえ、もう伝わらない。

けれど、彼は涙を流しながら、確かに私のいる「空間」を見つめていた。

「……そばに、いるんだな?」

私は力なく微笑み、意識を手放した。

-----

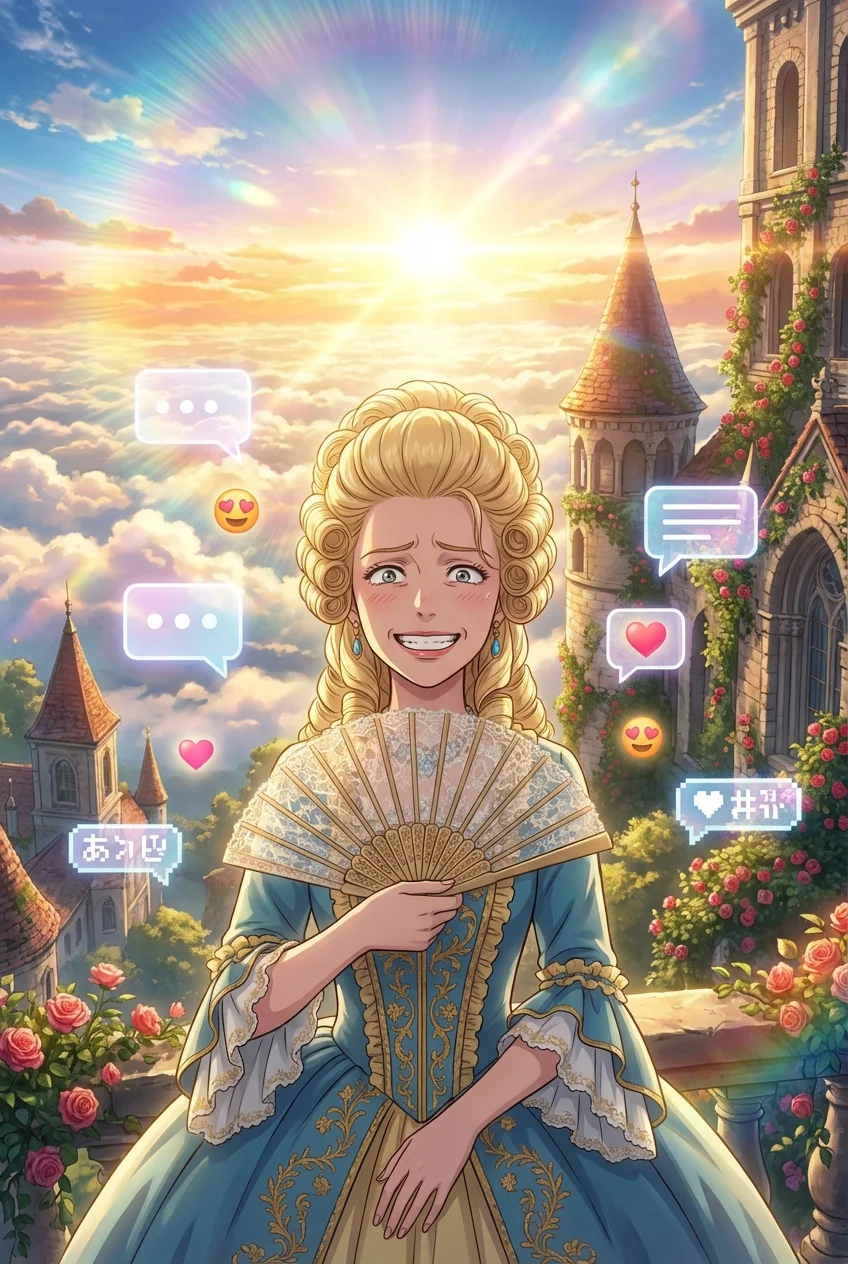

最終章 推しと私の、終わらない物語

王城の執務室。

穏やかな午後の日差しが、書類の山を照らしている。

国王となったクロードは、眉間に皺を寄せてペンを走らせていた。

その横顔は、いつ見ても国宝級に美しい。

「クロード、休憩になさいませ」

私は声をかける。

もちろん、彼に私の声は聞こえない。

けれど、彼はふと手を止め、顔を上げた。

「……そろそろ、紅茶の時間か」

彼が独り言のように呟く。

彼には、私が「いる」気配だけが伝わっているらしい。

第六感のような、あるいは執念のような繋がりで。

私はティーポットを持ち上げる。

傍から見れば、ポットが宙に浮き、勝手にカップへ琥珀色の液体が注がれている怪奇現象だ。

侍女たちは悲鳴を上げて逃げ出したが、クロードだけは愛おしそうに目を細める。

「ありがとう。君の淹れる紅茶は、世界一だ」

彼はカップに口をつけ、幸せそうに息を吐いた。

机の上には、あのボロボロの『推しノート』が置かれている。

かつては血塗られた狂気の記録だったそれは、今や彼と私を繋ぐ交換日記だ。

彼がノートを開き、新しいページにペンを走らせる。

『今日の公務、山積みだ。君の助言が欲しい』

『昨日の夜、君が夢に出てきた。昔のように僕を罵ってくれたね』

『愛しているよ、セレスティーナ』

彼は誰もいない空間に向かって、そっと手を伸ばした。

その指先が、私の頬の輪郭をなぞる――ような位置で止まる。

触れることはできない。

声も届かない。

私は、世界から弾き出された透明な亡霊。

けれど。

「私も愛しています。私の王様」

私は彼の手のひらに、自分の頬を寄せた。

感触はないけれど、そこには確かな温もりがあるような気がした。

私は透明な悪役令嬢。

誰にも認識されず、歴史の闇に埋もれた「推し」の守護者。

「さて、次の法案ですが……」

私はノートを覗き込み、彼の手元を指差す。

彼がまるで私の声が聞こえたかのように、ペンを動かし始めた。

狂った世界で、二人きり。

私たちの物語は、まだ終わらない。