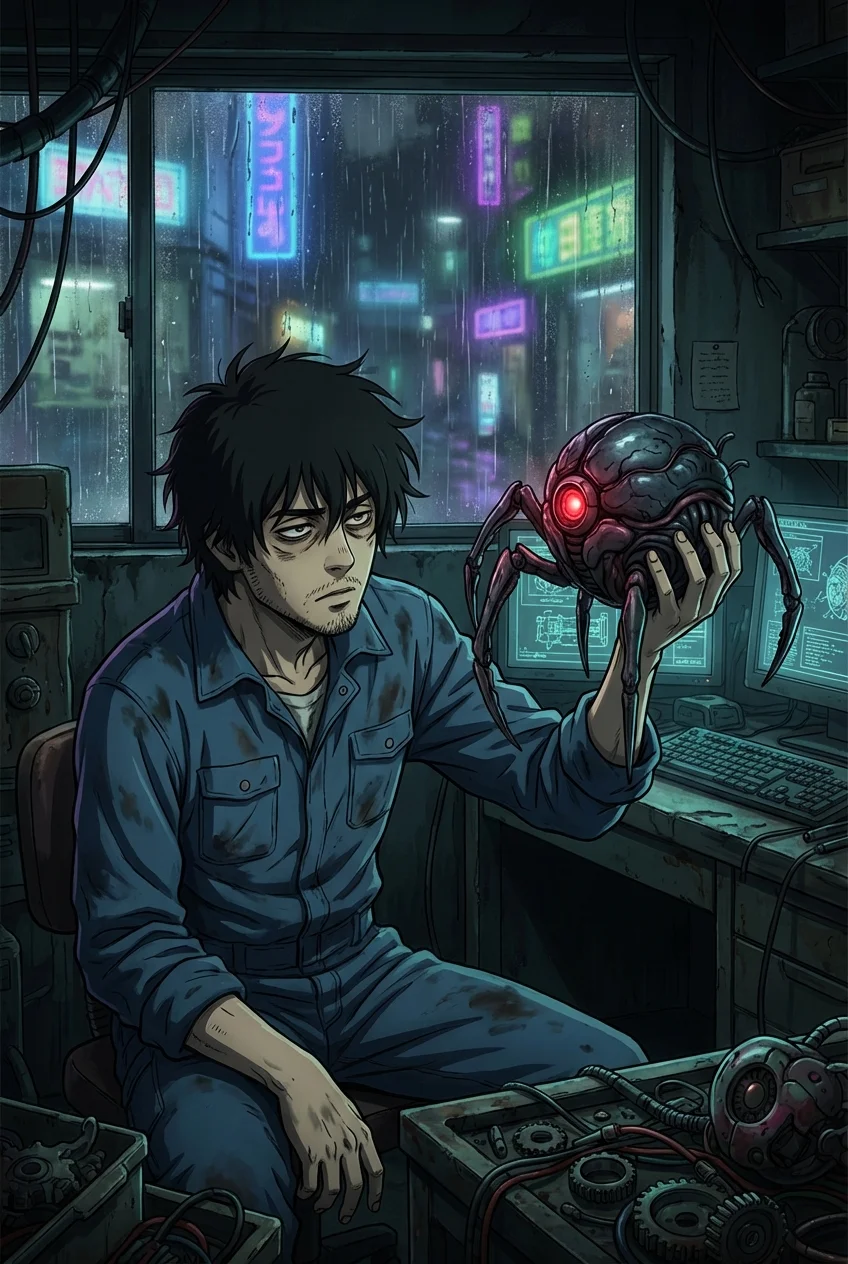

第一章 存在しない階層からの通知

ピロンッ。

無機質な電子音が、地下二階の静寂を切り裂いた。

「ひゃ、ひゃい……!」

私の肩が跳ねる。

手から滑り落ちた端末が、冷たい石畳の上で明滅していた。

『新規オーダー:特急配送』

画面に浮かぶ赤い文字。

私は震える指先でそれを拾い上げる。

『お届け先:地下???階層 最深部』

『オーダー品:幻の“万有果実”のロースト』

「???階……?」

地図データの更新エラーだろうか。

そんな階層、聞いたこともない。

だが、私の鼻は違った。

くん。

鼻先を空に向け、深く吸い込む。

カビ臭い苔。

湿った岩肌。

ゴブリンの錆びた体臭。

それら既知の悪臭の層を突き抜け、地の底から這い上がってくる「気配」がある。

それは、熟れすぎた桃の甘露。

あるいは、こんがりと焼けたトーストの香ばしさ。

遠い記憶の底にある、日向の匂い。

「と、父さんの……匂い?」

背負った灰色のバッグが、ドクンと脈打った。

父が遺した『遍在保温バッグ』。

ボロボロの布地に、光の粒子が滲み出る。

『レシピ:空白』

『必要感情:再会への渇望』

父は、究極の食材を求めてダンジョンの闇へ消えた。

もう十年になる。

もし、この匂いの源に彼がいるなら。

「行かなきゃ」

私は立ち上がる。

膝が笑っていた。

方向音痴の私が、地図のない深淵へ挑むなど自殺行為だ。

でも、鼻が道を知っている。

この甘く、胸を締め付ける香りの糸だけは、絶対に見失わない。

フードを目深に被り、バッグのベルトを握りしめる。

革のきしむ音が、私の決意の代わりだった。

「デ、デリバリー……出発、します」

第二章 迷子と極上の食材

「あれ……? 行き止まり……?」

目の前には、煮えたぎるマグマの河。

熱波が前髪を焦がす。

右に行こうとしたはずが、気づけば灼熱の断崖に立っていた。

いつものことだ。

だが、匂いはこの「上」を示している。

「あっちの岩……踏めそう、かも」

常人なら足がすくむ光景。

しかし、私には香りの道筋が、黄金の橋に見えていた。

タン、タン、タン。

私はマグマに浮かぶ黒曜石を、まるで庭石のように軽やかに飛び渡る。

足裏でゴム底が溶ける気配。

爆ぜる火の粉が頬を掠める。

「あつっ、熱っ……でも、いい匂い……」

死の恐怖よりも、鼻腔をくすぐる芳香が勝った。

岩壁のわずかな亀裂。

そこから漏れ出る「生命」の濃密な香り。

私は体をねじ込み、亀裂の奥へと滑り込んだ。

空洞があった。

外界から隔絶された、静謐な空間。

その中央。

虚空に、脈打つ果実が一つ。

『万有果実』。

ガラス細工のように透き通った果皮の中で、虹色の果汁が対流している。

父が一生を賭して追い求めた、願いを味に変える奇跡。

「み、見つけた……」

ナイフを取り出す。

刃先を果実に当てる。

その瞬間、理解した。

この果実は、ただの食べ物じゃない。

誰かの命そのものだ。

バッグを展開する。

簡易コンロの青い炎が、闇を照らした。

ジュゥッ。

果実を切り分けるナイフの感触。

柔らかく、それでいて弾力がある。

幼い頃、父に繋いでもらった手のひらのようだ。

フライパンに落とす。

脂が弾ける音。

パチ、パチパチ。

その音は、記憶の中の父の足音に似ていた。

香ばしい湯気が立ち上る。

甘く、切なく、鼻の奥がツンとする香り。

「っ……」

私は唇を噛んだ。

わかってしまった。

これを料理してしまえば、父の求めた旅が終わる。

この匂いは、「サヨナラ」の匂いだ。

料理人としての本能が告げている。

この皿を完成させれば、父は消える。

手が止まりそうになる。

逃げ出したい。

再会したばかりの父を、私の手で終わらせたくない。

『アメリア。客を待たせるな』

記憶の中の声が、背中を叩いた気がした。

私は涙を堪え、フライパンを振る。

手首のスナップ。

これだけは、父が褒めてくれた。

表面はカリッと、中はレアに。

果実の持つポテンシャルを極限まで引き出す。

塩はいらない。

果実そのものが、慟哭のような塩味を含んでいる。

「できた……」

皿の上で、虹色の果実が黄金色に焼き上がっていた。

完璧な火入れ。

私の人生で、最高の一皿。

ズズズ……。

部屋の床が抜けた。

闇への直滑降。

匂いは、この底から呼んでいる。

私はバッグを抱き、迷わず闇へ身を投げた。

第三章 空腹の王

着地した場所は、骨の砂漠だった。

見渡す限り、白骨、白骨、白骨。

ギチ、ギチ、ギチ……。

空間そのものが歪む音がする。

「……あ、……ぁ……」

目の前に、山がそびえていた。

いいや、それは肉だ。

ダンジョンの壁と癒着し、血管を根のように張り巡らせた、巨大な肉塊。

人の形は崩れ、膨れ上がり、異形と化している。

けれど、埋もれるように存在するその右目は、あの日の父のままだった。

「と、父……さん?」

父は答えなかった。

答える口を持たなかった。

腹部が、大きく裂けていた。

内臓はなく、そこには暗黒の空洞が渦巻いている。

『金が欲しい!』

『死にたくない!』

『もっと、もっと、もっと!』

空洞から、無数の声が聞こえる。

知らない誰かの、ドロドロとした欲望の叫び。

父は、ダンジョンの核になっていた。

世界中の欲望を飲み込み続け、それでも満たされない「飢餓」そのものに。

ズズッ、と肉塊が震える。

巨大な腕が持ち上がる。

その指先が、私のバッグを指し示した。

言葉はいらない。

その瞳にあるのは、父としての情愛ではない。

極限の空腹に苛まれる、一人の「客」としての渇望。

「……お待たせ、しました」

私は震えを押し殺し、バッグを開く。

その瞬間、骨の砂漠に甘い香りが満ちた。

欲望の叫び声が一瞬、静まり返る。

父の目が、見開かれた。

第四章 世界を満たす一皿

皿を取り出す。

『万有果実のロースト』。

黄金色の輝きが、暗黒の空洞を照らし出す。

立ち上る湯気の一つ一つが、虹色の光となって闇に溶けていく。

「召し上がれ、父さん」

私は皿を掲げた。

父の巨大な爪が、不釣り合いなほど繊細な動作でフォークを摘む。

肉を刺す。

口元へ運ぶ。

一口。

咀嚼音はなかった。

光が、弾けたのだ。

カッ!

まばゆい閃光が、肉塊を包み込む。

腹部の空洞から聞こえていた怨嗟の声が、悲鳴から歓喜の歌へと変わる。

『美味い……』

『満たされる……』

『あったかい……』

ダンジョンの壁から、醜い血管が剥がれ落ちていく。

腐敗した肉が光の粒子となって霧散し、その中から、懐かしい人影が現れた。

人間の姿に戻った父が、満足げに口元を拭っている。

「……美味かったぞ、アメリア」

その声は、驚くほど透き通っていた。

「父さんッ!」

駆け寄ろうとする私の足が、空を掴む。

父の体もまた、光となって消え始めていた。

「私の飢えは満たされた。お前の料理で」

父が笑う。

料理人が客に見せる、最高の賛辞の笑顔。

「これでお前は、一人前だ」

「やだ! 行かないで! 私、まだ父さんに……!」

伸ばした指先が、父の頬を掠める。

温かかった。

けれど、次の瞬間、父は光の奔流となって天へ昇っていった。

轟音と共に、世界が書き換わる。

目を開けると、そこは緑の草原だった。

かつて骨の砂漠だった場所には、白い花が一面に咲き乱れている。

ダンジョンの瘴気は消え、清浄な風が吹き抜けていた。

私の手の中には、空になった皿だけが残されていた。

ソースの一滴まで、綺麗に拭い取られた皿が。

「……バカ」

涙が、皿の上に落ちた。

「ごちそうさまくらい、言ってよ……」

ピロンッ。

場違いな電子音が、涙を止めた。

端末を見る。

『新規オーダー:地上1階』

『内容:失恋を癒やすスープ』

『備考:大至急』

バッグが温かく脈打つ。

内側の生地に、父の走り書きのような文字が浮かんでいた。

『レシピ:思い出のコンソメ』

『隠し味:前を向く勇気』

「……まったく」

私は立ち上がり、涙を袖で乱暴に拭った。

空は青い。

風は心地よい。

相変わらず、どっちが北かわからない。

出口がどこかもわからない。

でも、遠くから微かに、誰かの「お腹空いた」という心の匂いがする。

「アメリア・デリバリー……お届けに、参ります!」

私は広大な草原を一歩、踏み出した。

あさっての方向へ向かって、力強く。