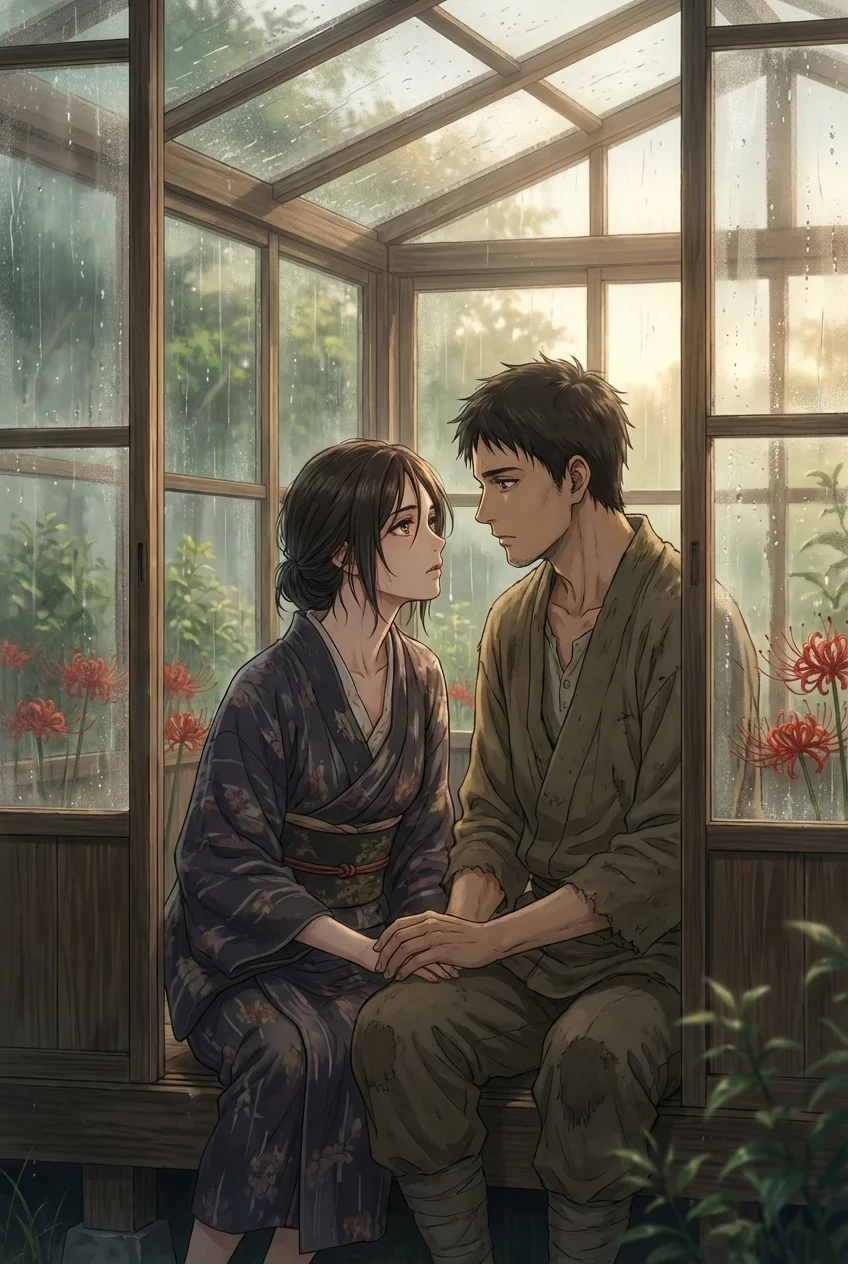

第一章 視線の迷宮

雨が、世界の輪郭を溶かしている。

傘を打つ雨音に混じり、すれ違う人々の「音」が鼓膜を突き刺す。

『愛してるよ』

――若い男の口元から、どす黒いヘドロのような粘液が垂れ落ちた。

『君の企画、期待しているわ』

――女の上司の笑顔が、ひび割れたガラスのようにノイズを走らせる。

吐き気がする。

私の網膜には、他人の嘘が物理的な「穢れ」として映り込んでしまう。

視界を埋め尽くす欺瞞の色彩。腐臭を放つ本音の濁流。

呼吸をするだけで、肺の中まで他人の汚物で満たされていくようだ。

逃げなくては。

この色彩の暴力から、断絶された場所へ。

路地裏の湿った闇を泳ぐように進むと、古びたレンガ造りの隙間に、その扉は呼吸を潜めていた。

『アビスの囁き』。

重厚なオーク材の扉に手をかける。

指先が震えているのがわかった。

カラン、と乾いた音。

その瞬間、外界のノイズが遮断された。

店内は、深海のような静寂に満ちている。

鼻孔をくすぐるのは、古書のページを捲った時のような埃っぽさと、熟れすぎて崩れ落ちる寸前の果実の香り。

カウンターの奥、薄暗いランプの光の中に、影が一つ。

マスターの、カイ。

彼がゆっくりと顔を上げる。

その瞳と視線が絡んだ瞬間、私の思考は凍りついた。

――無だ。

通りで見かけた人々のような、毒々しい感情の色が一切ない。

光さえも事象の地平線へと吸い込む、完全なる漆黒。

彼は何も言わない。

「いらっしゃいませ」という定型句さえ、ここには不要だとでも言うように。

ただ、カウンターの真ん中を指先で一つ、叩いただけだ。

まるで、迷い込んだ野良猫に座り心地の良い場所を示すように。

あるいは、罪人に断頭台への階段を促すように。

私は濡れたコートを脱ぎ捨て、吸い寄せられるようにその席へ座った。

「……何ができる?」

私の問いかけは、ひどく掠れていた。

カイは微笑まない。

ただ、じっと私の顔――いや、その奥にある魂の摩耗を見つめている。

彼はカウンターの下から、美しいクリスタルグラスを取り出した。

空のグラス。

だが、彼がそれを磨き上げると、まるで私の内面を映す鏡のように輝き始めた。

言葉はいらなかった。

彼の瞳が、雄弁に語りかけてくる。

『置いていきなさい』

そう言っている。

あなたが抱える重すぎる荷物を。

その身を焼き焦がす、渇きと罪悪感を。

カイが、空のグラスを私の前へと滑らせる。

氷が触れ合う音が、チリ、と静寂に罅(ひび)を入れた。

私は悟る。

ここは、カクテルを注文する場所ではない。

自分自身を、グラスに注ぎ込む場所なのだと。

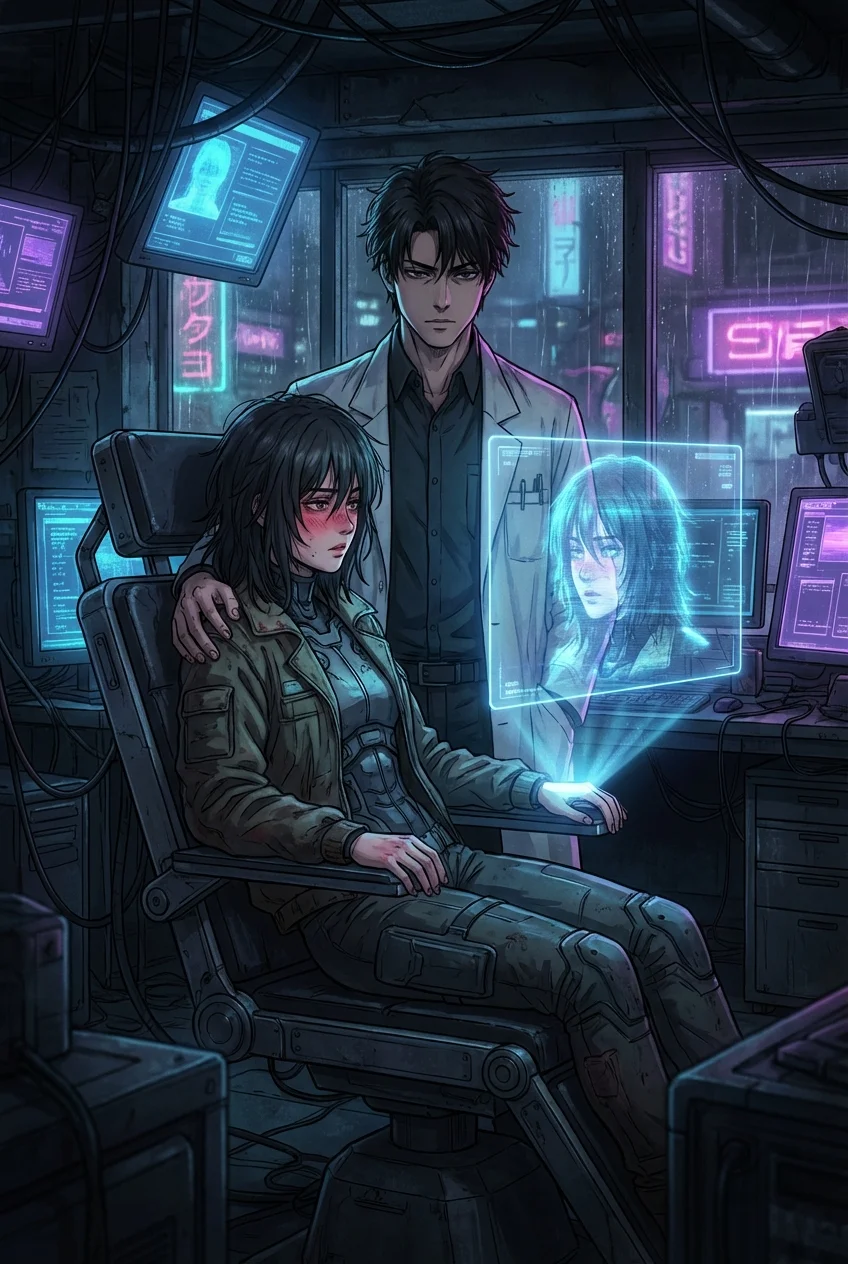

第二章 銀のシェイカー

カイがシェイカーを手にする。

アンティークの銀器は、どこか儀式用の短剣を思わせた。

彼は動かない。

私の言葉を、私の魂の欠片を待っている。

喉が熱い。

この男の漆黒の瞳に見つめられていると、理性のタガが甘く緩んでいく。

「……見たくないのに、見てしまうの」

独り言のように、私は零した。

「人の嘘が、ヘドロに見える。

善人ぶった仮面の下で、蛆虫のように湧き出す欲望が見える」

カイの眉が、わずかに動く。

それは同情ではなく、共鳴に近い揺らぎだった。

「でもね……本当に醜いのは、彼らじゃない」

私はグラスの縁を指でなぞる。

冷たい感触が、火照った肌に心地よい。

「その醜悪な本音を暴くたび、私は……体の芯が熱くなるの。

他人の絶望や背徳を覗き見て、優越感と共に、どうしようもない快感を覚えている」

言ってしまった。

誰にも言えなかった、どす黒い愉悦。

ルポライターとしての正義感など、ただの言い訳に過ぎない。

私は、人の不幸を糧に欲情する、最低の窃視者(ヴォイヤー)だ。

ふ、とカイの口元が歪んだ。

美しい、とさえ思える凄絶な笑み。

彼はシェイカーを構える。

カシャッ。

鋭い音が響く。

それは、私の告白を肯定する合図だった。

カシャッ、カシャッ、カシャッ。

リズムが刻まれるたび、店内の気圧が変わっていく。

空気が蜜のように重く、粘度を増す。

シェイカーの中で氷が砕ける音は、私の理性が砕け散る音と重なった。

ふと、カイの手元が揺らいだ気がした。

完璧な所作の中に混じった、ほんの一瞬の躊躇い。

彼が伏せた睫毛の影に、底知れぬ寂寥の色が滲んでいたからだ。

(あなたも……飢えているの?)

私の「秘密」をシェイクしながら、彼自身もまた、何かを求めて叫んでいるように見えた。

その孤独な影が、私のサディスティックな心を強烈に刺激する。

「出来ました」

ことり、とグラスが置かれる。

そこには、液体など入っていなかった。

あるのは、揺らめく闇。

そして、その中心で赤く明滅する、溶岩のような熱量。

「『フォール・イン・アビス』。

……戻り道はありませんよ」

その声は、甘い毒のように私の聴覚神経を麻痺させた。

戻るつもりなど、最初からない。

私はその、存在しないはずの液体を、唇へと運んだ。

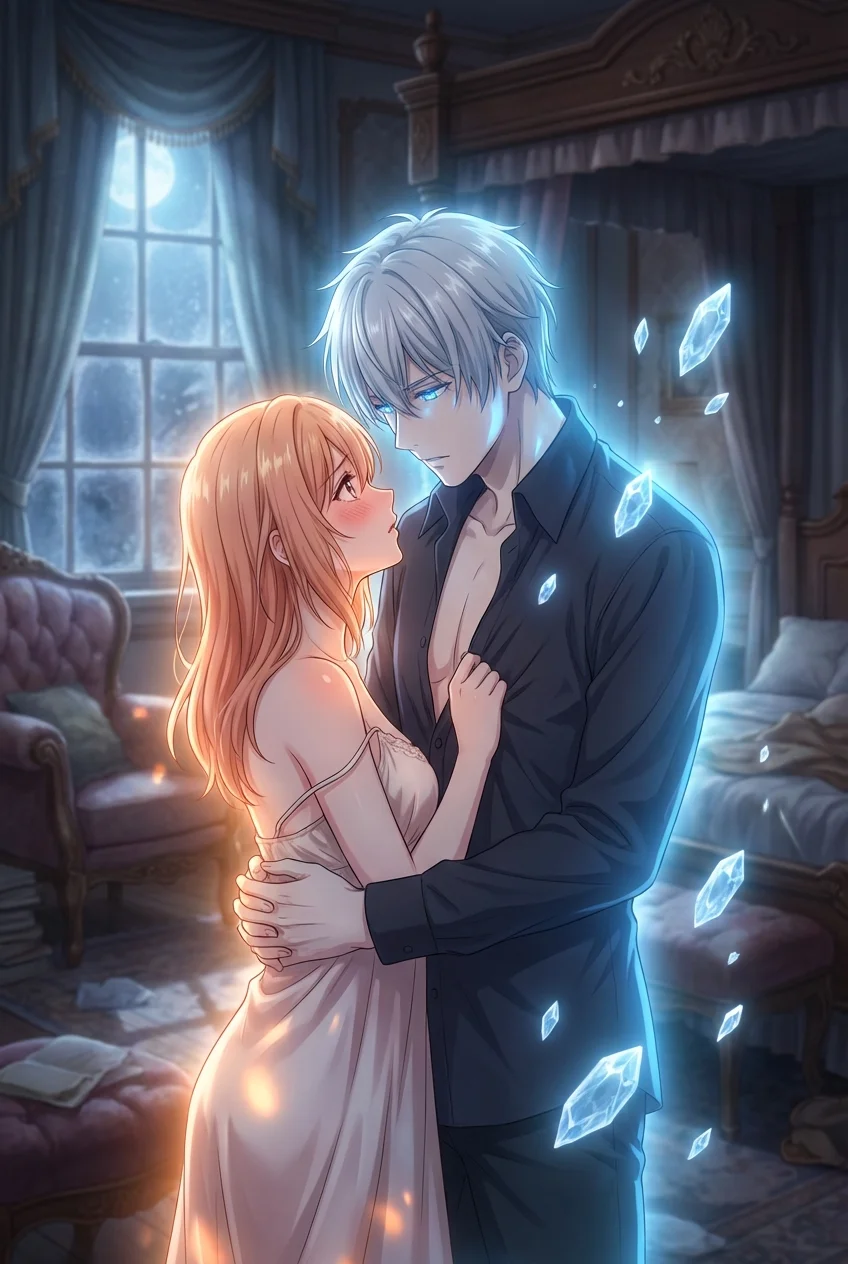

第三章 境界の崩壊

一口含んだ瞬間、世界が裏返った。

味覚ではない。

直接、脳髄に電流を流されたような衝撃。

「んっ……ぁ……!」

グラスが手から滑り落ちる。

けれど、硝子の砕ける音は聞こえなかった。

私の五感は、もっと別の、圧倒的な奔流に飲み込まれていたからだ。

熱い。

血管の中を、血液の代わりにマグマが駆け巡る。

視界が極彩色に弾け、自他の境界線が溶けていく。

カウンターも、壁も、私の服も、すべてが液状化して混ざり合う。

「あ、あぁ……っ、カイ……!」

崩れ落ちる私の体を、強い熱源が抱き留めた。

カイだ。

彼の腕の中から、逃れられない重力が放たれている。

触れられている場所から、私の魂が彼の中へと吸い出されていく感覚。

「受け入れなさい、ミオ」

耳元で囁かれる声が、脊髄を伝って全身の神経を愛撫する。

物理的な接触など、この感覚に比べればあまりに陳腐だ。

私の意識の最も深い場所。

誰にも触れさせなかった「秘密」の核に、カイという存在が侵入してくる。

混ざる。

溶ける。

一つになる。

「ひぁっ! だめ、そんなに深く……っ!」

私の記憶、私の恥辱、私の歪んだ性癖。

そのすべてが暴かれ、カイの孤独と混ざり合う。

彼の内側から流れ込んでくるのは、凍えるような寂しさだった。

人の業を飲み込み、それをカクテルに変え続ける、永遠の渇き。

誰とも共有できない、深淵の孤独。

(ああ、なんて……可哀想な人)

その悲しみが、私の快楽中枢を焼き切れるほど刺激する。

彼の孤独を埋めたい。

私の汚れた欲望で、この空虚な器を満たしてあげたい。

私たちは、形のない海で溺れ合う。

呼吸をするのも忘れ、互いの魂を貪り食う。

「ミオ……」

彼が私の名を呼ぶ。

その響きだけで、私は何度も絶頂を迎えた。

色が、音が、感情が、渦を巻いて昇り詰める。

私の自我は白い光の中で拡散し、彼という宇宙の一部になった。

最終章 残り香

冷たい風が、熱を帯びた頬を冷やしていく。

「……っ」

重い瞼を持ち上げると、そこは灰色の路上だった。

早朝の薄明かりが、街を無機質に照らしている。

私は、コンクリートの上に立ち尽くしていた。

「カイ……?」

振り返る。

けれど、そこには古びたレンガの壁があるだけ。

重厚な扉も、あの甘い腐臭も、幻のように消え失せている。

夢だったのだろうか。

いいえ、違う。

魂に刻まれた、焼き印のような充足感が残っている。

身体の奥底が覚えている、あの融解するような一体感。

通りを、サラリーマンが足早に歩いていく。

私は息を呑んで彼を見た。

――何も、見えない。

彼が心の中で何を毒づいているのか、どんな嘘を吐こうとしているのか。

あの吐き気を催すようなヘドロも、ノイズも、きれいに消滅していた。

私の「能力」は、あの夜の代償として支払われたのだ。

世界は、驚くほど静かだった。

あまりにも清潔で、あまりにも静謐で。

そして、絶望的なまでに「退屈」だった。

「……ふふ」

乾いた笑いが漏れる。

安堵と共に、胸に穴が開いたような喪失感が襲ってくる。

もう、あの極彩色の目眩(めまい)は訪れない。

魂が震えるほどの、あの甘美な共有体験も。

世界は色を失い、ただのモノクロームの風景に成り果てた。

けれど、私の指先は熱を帯びて震えている。

書かなければ。

この退屈な世界で、私だけが知ってしまったあの深淵の味を。

私は空を見上げる。

曇天の雲の切れ間が、カイの瞳のように暗く、どこまでも深く見えた。

私は歩き出す。

この身を焦がす渇望をインクに変えて、物語を紡ぐために。

それはきっと、誰もが目を背けたくなるほど卑猥で、涙が出るほど美しい、私と彼の「秘密」の物語だ。