第一章 灰色の味覚と極彩色の通知

深夜二時。

東京のオフィスビルは、巨大な墓標のように静まり返っていた。

蛍光灯の明滅が、視神経をじりじりと焼く。

(……砂だ)

口の中に残る感覚を反芻する。

さっき流し込んだコンビニのおにぎりは、ただのジャリついた砂利だった。

エナジードリンクは、錆びた鉄の味がした。

「灰田さん、まだやるんすか……」

隣の席から、死人のような顔をした後輩が声をかけてくる。

「ああ。この仕様書だけ」

自分の声が、乾いた音として響く。

味覚がおかしくなって半年。

世界から「彩り」が消え、すべてが灰色の濃淡でしか認識できない。

後輩が去り、静寂が鼓膜を圧迫する。

ブブッ。

スマホが震えた。

こんな時間に?

画面を見ると、毒々しい紫色の背景に、黄金のナイフとフォークが交差していた。

アプリ名は『アペティート』。

「なんだこれ……」

指先が吸い込まれるようにアイコンをタップする。

刹那。

視界がホワイトアウトした。

『選ばれし舌を持つ者よ』

文字ではない。

脳髄に直接、電流のような「情報」が叩き込まれる。

(う、ぐあっ……!)

頭が割れるように痛い。

だが、その痛みの奥から、奔流のようなイメージが溢れ出した。

見たこともない、マグマのように煮えたぎる深紅のスープ。

星屑をまぶした輝く肉塊。

「味」だ。

失っていたはずの味が、暴力的な鮮明さで脳をレイプする。

酸味が神経を焼き切り、甘みが前頭葉を溶かす。

『レシピを構築しますか?』

拒否権などない。

私の指は、痙攣しながら「YES」を押していた。

給湯室へ走る。

私の目は、そこにあるサラダチキンを捉えていなかった。

見えていたのは、異界の魔獣『ガルムの肉』だ。

スマホから、半透明の『幻の包丁』がダウンロードされ、右手に実体化する。

柄には、複雑怪奇な『符丁』が刻まれていた。

私は包丁を握った。

震えが止まった。

第二章 剥落する記憶

ジュウウウウッ!

電子レンジに入れただけのチキンから、極上の脂が爆ぜる音が響く。

常識が書き換えられていく。

パサついた鶏肉の概念が崩壊し、濃厚な獣の肉へと変貌する。

香りが、違う。

焦がした蜜と、獣のフェロモンを煮詰めたような、官能的な芳香。

「完成だ……」

皿の上には、黄金色の湯気を立てるロースト。

震える手で写真を撮り、アップロードボタンを押す。

カシャッ。

その音と同時だった。

包丁の柄にある『符丁』の一つが、音もなく砕け散った。

キィン、と耳鳴りがする。

(あれ……?)

何かを、忘れた気がする。

幼い頃の記憶。

風邪を引いた日。

母が作ってくれた、あの温かい……なんだ?

必死に思い出そうとする。

だが、脳裏に浮かんだ母の顔には、目も鼻も口もなかった。

のっぺらぼうの女が、何かを差し出している。

その「何か」の味が思い出せない。

思い出そうとすればするほど、ザザッ、ザザザッと、脳内に砂嵐のようなノイズが走る。

「う、あ……あぁ!」

怖い。

大切なものが、削り取られた。

胸に穴が空いたような喪失感。

だが、恐怖よりも早く、快楽が押し寄せる。

ブブブブブッ!

スマホが狂ったように振動した。

『いいね!』『いいね!』『いいね!』

異世界の住人たちからの賞賛が、数字となって雪崩れ込んでくる。

失った記憶の穴を、承認欲求という名の麻薬が埋めていく。

翌朝。

出社した私は、地獄を見た。

「よこせ……それを、よこせェ!」

給湯室の前で、怒号が飛んでいた。

昨日、私が捨てたチキンの包装フィルム。

それを巡って、スーツ姿の部長と後輩が掴み合いの喧嘩をしている。

「俺が見つけたんだ!」

「離せ! その匂いは俺のものだ!」

後輩が、部長の手を噛んだ。

血が吹き出る。

それでも後輩は止まらない。

血に濡れたフィルムを奪い取り、一心不乱に舐め始めた。

「うめぇ、うめぇよぉ……灰田さん、これ、これェ!」

血走った目が私を捉える。

人間ではない。

飢えた獣の目だ。

オフィスの窓から外を見る。

交差点の真ん中で、コンビニのおにぎりを奪い合い、サラリーマンがOLを殴り倒していた。

パトカーのサイレンが遠くで鳴り響くが、警官たちもまた、ドーナツショップのショーケースに顔を押し付けている。

世界が、飢えている。

私の料理を求めて。

ポケットの中で、スマホが熱く脈打った。

『渇望レベル上昇』

私は震える手で、再び『幻の包丁』を握りしめた。

母の顔を忘れた恐怖よりも、料理を作らねばならないという衝動が、理性を凌駕していた。

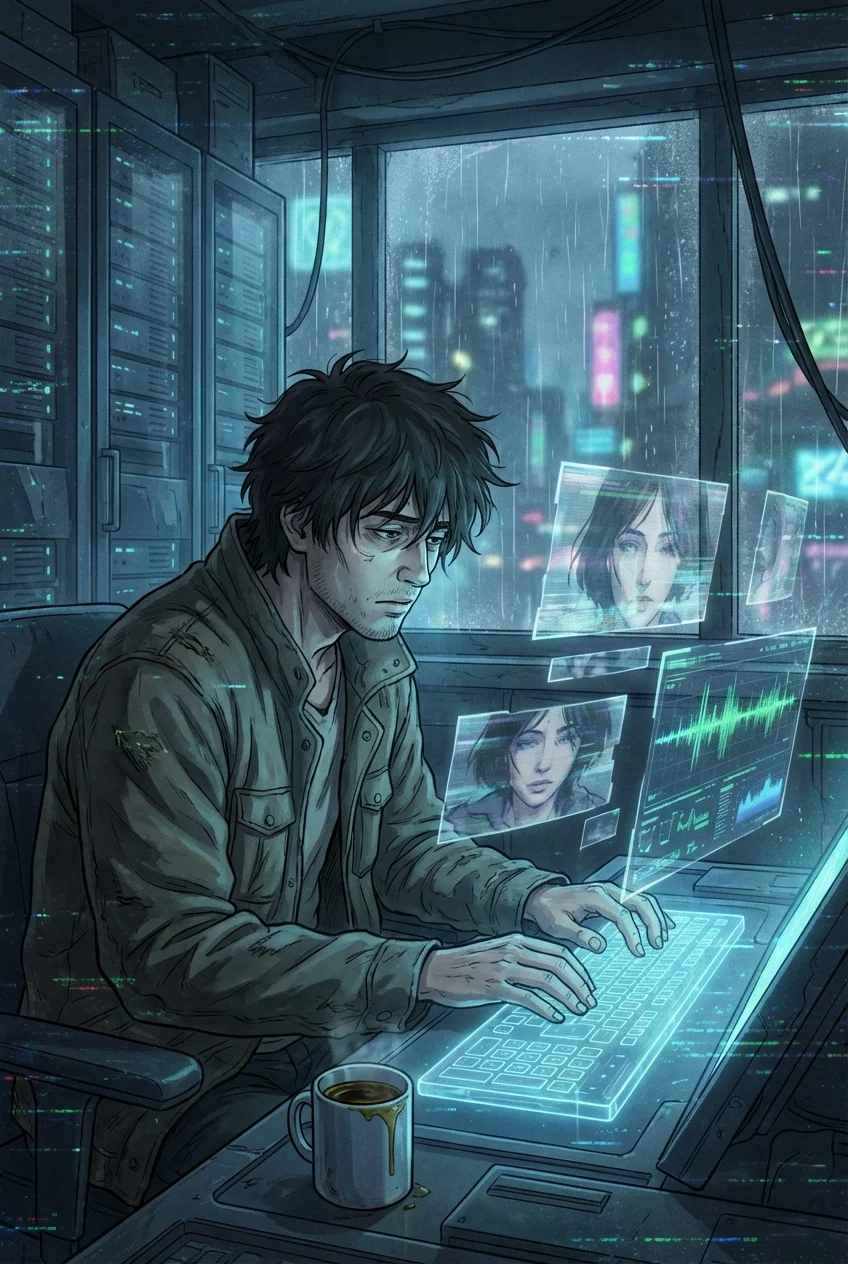

第三章 沈黙する捕食者

それからの三日間は、悪夢だった。

私はワンルームに引きこもり、ひたすら料理を作り続けた。

外では暴動が起きているらしいが、知ったことではない。

『世界樹の果実のコンポート』

『リヴァイアサンの尾の煮込み』

作るたびに、符丁が消える。

消えるたびに、私の中から人間性が削ぎ落とされていく。

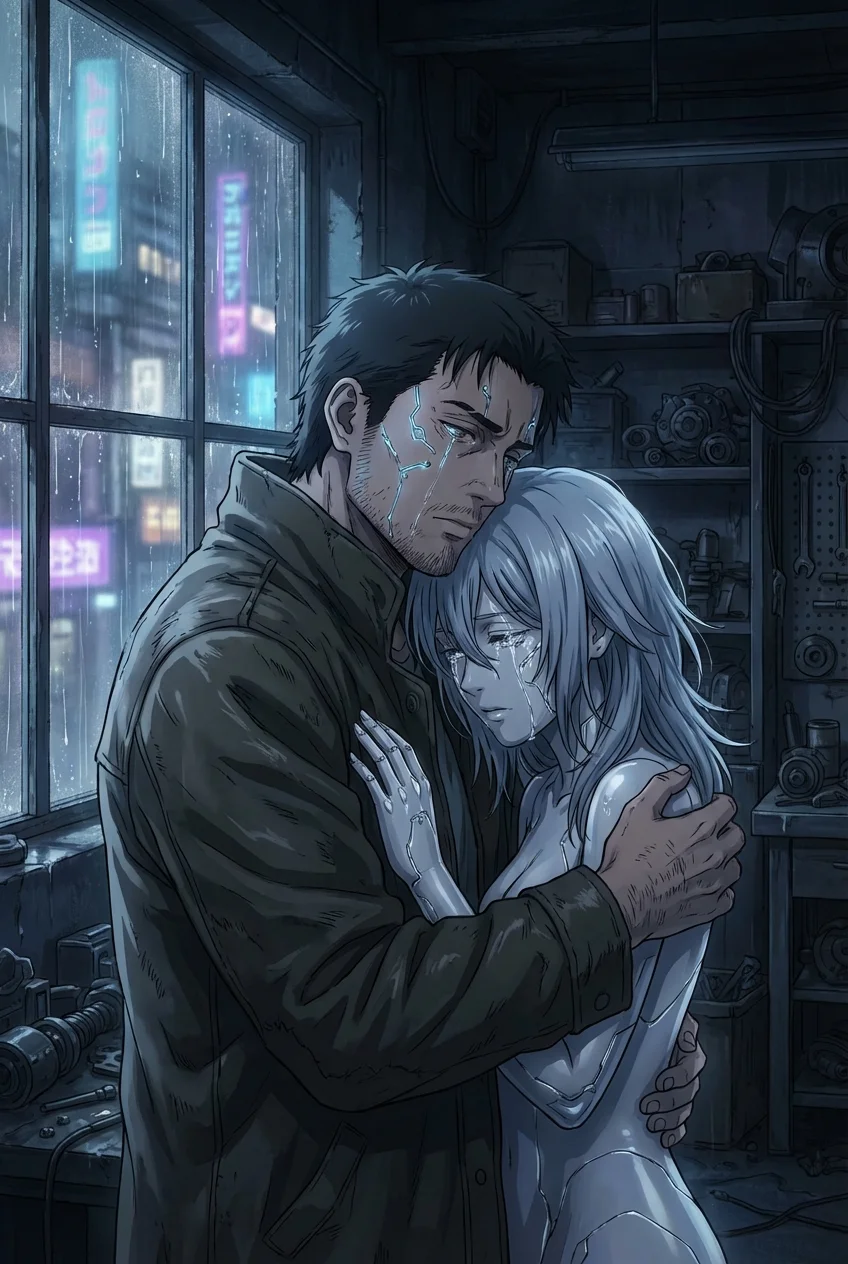

恋人の名前を忘れた。

「悲しい」という感情の意味を忘れた。

空が青い理由を忘れた。

それでも、手は止まらない。

そして、最後の夜。

調理器具の符丁が、残り一つになった時。

部屋の空気が凍りついた。

スマホから、どす黒い霧が噴き出し、天井を覆い尽くす。

現れたのは、神ではない。

ただの「口」だった。

部屋を埋め尽くすほど巨大な、漆黒の口腔。

そこには無限の飢餓と、圧倒的な「圧」だけがあった。

言葉などない。

その存在だけで、私の全身の骨がきしむ。

肋骨が悲鳴を上げ、鼻からツーと血が垂れた。

(……食わせろ)

声ではない。

本能が、そう翻訳した。

こいつは、私たちが捨て去った「感謝」のなれの果てだ。

飽食の時代に忘れ去られた、食への畏怖。

それが凝縮し、怪物となって具現化した。

「……分かってる」

私は最後の食材――ただの水道水――をグラスに注いだ。

これが、最後の料理。

『生命の源泉』。

震える指が、投稿ボタンにかかる。

これを押せば、最後の符丁が消える。

私に残された、最後にして最大の記憶。

「私が、私であること」の記憶が。

(押すな、押したら終わる)

本能が警鐘を鳴らす。

だが、巨大な口が、私の魂ごと飲み込もうと迫る。

逃げられない。

それに、私自身も見たかった。

この究極のレシピの先にある景色を。

私は、笑った。

引きつった頬で、笑うしかなかった。

「召し上がれ」

指が画面を叩いた。

パリンッ。

世界で一番硬質な音がして、最後の符丁が砕け散る。

同時に、私の中で「私」を繋ぎ止めていた最後の糸が、プツリと切れた。

最終章 空っぽの美食家

「――先生! 灰田先生!」

まばゆいライト。

歓声。

私は、スタジオのひな壇に座っていた。

「あ……ああ、はい」

「では、実食をお願いします!」

あれから三年。

世界は一変した。

私のレシピは文明を再構築し、私は食の救世主として崇められている。

目の前には、私が監修したスープ。

世界中の美食家が涙してひれ伏す、至高の一皿。

スプーンですくい、口に運ぶ。

……無だ。

味がないのではない。

「味」という概念そのものが、私の中から消滅していた。

熱いか、冷たいか。

硬いか、柔らかいか。

それだけだ。

あの夜、最後の符丁と共に、私は味覚だけでなく、五感に伴うすべての「感動」を失った。

美味しいと感じる心。

美しいと感じる目。

愛しいと感じる体温。

すべてが、ノイズの彼方へ消え去った。

「……素晴らしい」

私は台本通りのセリフを吐く。

表情筋を操作し、完璧な「恍惚の笑み」を作る。

「キャアアアア!」

「神よ!」

観客が熱狂し、司会者が興奮して叫ぶ。

その光景も、今の私には白黒映画のように色褪せて見える。

収録が終わり、楽屋に戻る。

鏡を見る。

そこに映っているのは、富と名声を手に入れた男ではない。

中身をスプーンでえぐり取られた、ただの抜け殻だ。

スマホを取り出す。

『アペティート』のアイコンは、三年前から灰色に変色し、二度と起動しない。

神は満たされ、去っていった。

私という生贄を喰らい尽くして。

(腹が……減ったな)

思考だけが空回りする。

何をどうすれば満たされるのか、その方法さえ思い出せない。

私はテーブルにあった水を手に取った。

味のしない液体が、喉を通り過ぎていく。

「ごちそうさまでした」

誰もいない部屋で呟く。

その言葉の意味さえ、もう私には分からなかった。