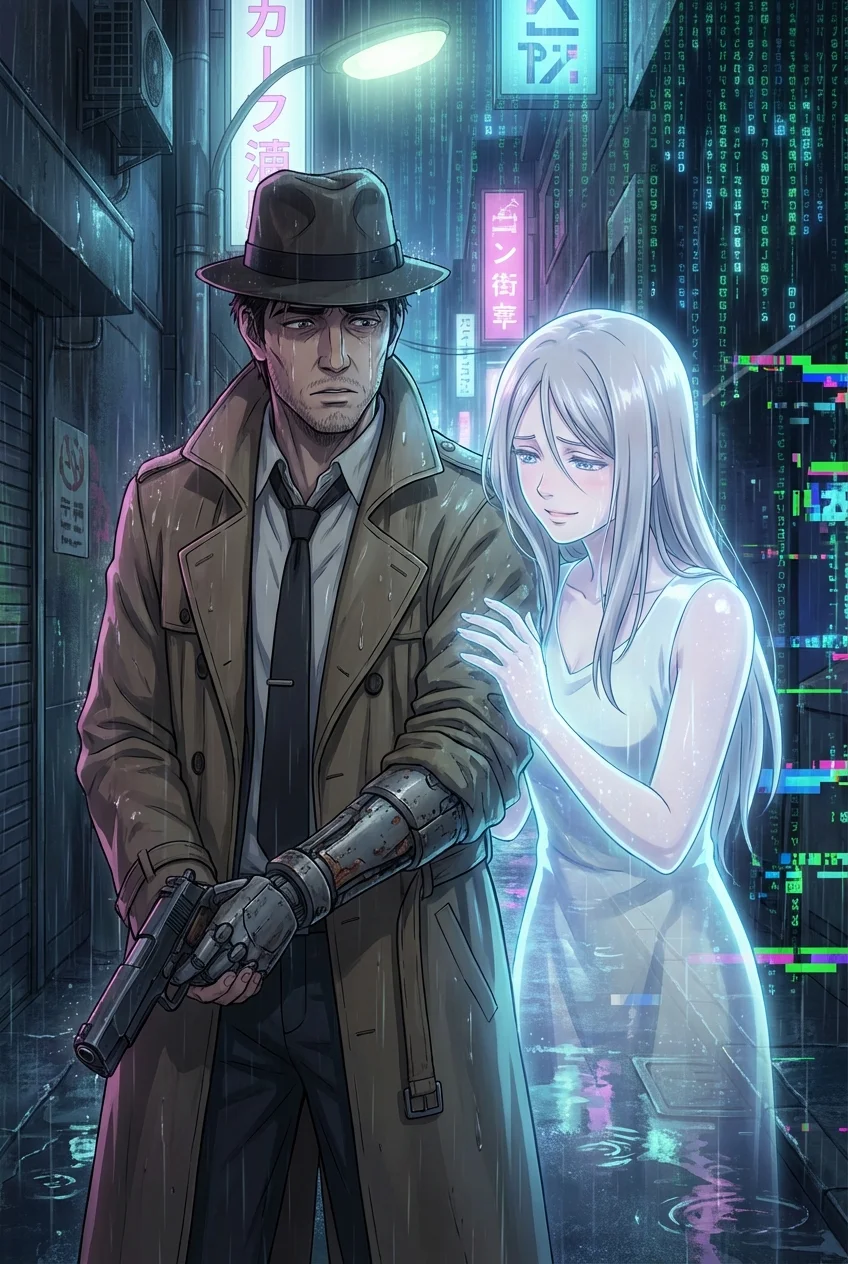

第一章 錆びついた審判者

ネオ・シンジュクの雨は、いつだって廃油の匂いがする。

俺、相馬(そうま)カイは、濡れたコートの襟を立て、路地裏のバー『オールド・タイム』の重いドアを押し開けた。

紫煙が目に染みる。

今時、本物のタバコなんて吸っているのは、時代遅れの頑固者か、俺のような『人間至上主義者』くらいだ。

「いらっしゃい、カイ。今日は酷い顔だね」

マスターがグラスを磨きながら声をかけてくる。

俺はカウンターの隅に座り、バーボンをストレートで注文した。

「仕事だよ。……吐き気がする仕事だ」

俺の職業は『チューリング・オーディター(認証監査官)』。

社会に溶け込んだ自律型アンドロイド――通称『ドール』が、人間に危害を加える欠陥品でないか、あるいは人間と偽って社会制度を悪用していないかを見極める仕事だ。

最近のドールは優秀だ。瞬きのリズム、体温のゆらぎ、汗の匂いまで再現する。

だが、俺の目は誤魔化せない。

奴らには『魂』がない。ふとした瞬間の空白、計算された哀れみ、完璧すぎる反応。

それらが俺の神経を逆撫でする。

「で、今回のターゲットは?」

「エエレナ。新進気鋭の画家だそうだ。作品に『人間以上の情念』があると評判らしい」

俺は鼻で笑った。

「機械が情念? 笑わせる。どうせ、過去の膨大な芸術データを継ぎ接ぎして、人間が好みそうな『エモさ』を出力してるだけだろ」

「まあ、会ってみなよ。噂じゃ、かなりの美人らしいぜ」

「外見なんざ、シリコンの厚みを変えればどうとでもなる」

バーボンを一気に煽る。

喉が焼ける感覚。

これだ。この痛みこそが、俺が生きて人間である証拠だ。

翌日、俺はエレナのアトリエを訪ねた。

光が差し込む広大なロフト。

キャンバスに向かう背中が見えた。

「……あなたが、監査官の相馬さん?」

振り返った彼女を見て、俺は息を呑んだわけではない。

ただ、予想外だった。

彼女の指先は絵具で汚れ、爪の間には黒ずみが残り、エプロンには無数の色が飛び散っていた。

そして何より、その瞳。

焦点が定まっているようで、どこか遠くを見ているような、不安定な揺らぎ。

「ああ。今日から三日間、君に密着させてもらう」

俺は冷徹に告げた。

「協力してくれれば早く終わる。君が『シロ』なら、そのまま絵を描き続けられる」

エレナは困ったように微笑んだ。

「わかりました。でも、あまり面白いものは見られないと思いますよ」

その笑顔の口角が、コンマ数秒、遅れて上がった気がした。

やはり、クロか。

俺はポケットの中のボイスレコーダーを起動した。

第二章 バグと鼓動

調査二日目。

俺たちは街に出た。

アトリエに籠もっていては、対人反応のテストにならないからだ。

「海が見たいです」

エレナの唐突なリクエストで、俺たちは湾岸エリアの公園に来ていた。

汚染された海は灰色で、美しさの欠片もない。

だが、エレナは手すりに寄りかかり、強風に髪を乱しながら、その景色を食い入るように見つめていた。

「綺麗……」

「これがか? ただの汚水だ」

「いいえ。水面が揺れて、光を反射して、一瞬たりとも同じ形をしていない。それが綺麗なんです」

彼女の横顔を見る。

美しい、と素直に認められない自分がいた。

ドールの美しさは数学的な黄金比だ。

だが彼女には、そばかすがある。左の眉が右より少し低い。

意図的なノイズか?

それとも……。

「相馬さんは、何が好きですか?」

不意に問いかけられた。

「……静寂だ。機械の駆動音がしない場所」

皮肉を込めて言う。

エレナはクスリと笑った。

「じゃあ、私の心臓の音は邪魔ですね」

彼女は俺の手を取り、自分の胸に当てた。

ドクン、ドクン、ドクン。

温かい。

そして、不規則だ。

緊張しているのか、わずかに早くなっている。

最新の生体パーツを使えば、脈動など簡単に再現できる。体温もだ。

だが、この掌に伝わる『脆さ』はどうだ?

強く押せば壊れてしまいそうな、生物特有の儚さ。

「……離せ」

俺は手を振り払った。

動揺しているのが自分でもわかった。

「君が人間かどうかは、俺が決める。媚びを売るな」

「媚びてなんていません。ただ、知ってほしかっただけ」

エレナは寂しげに目を伏せた。

その夜、俺はアトリエで彼女の料理を食べた。

焦げたオムレツ。

味付けは濃すぎる。

「失敗しちゃいました」

舌を出して笑う彼女。

ドールなら、レシピ通りの完璧な味を作るはずだ。

わざと失敗するプログラム?

いや、今の会話のテンポ、視線の泳ぎ方、箸を持つ手の微細な震え。

もしこれが演技なら、彼女は世界最高のアカデミー女優だ。

「相馬さん。私、絵を描くとき、自分が何を描いているのか分からなくなることがあるんです」

食後のコーヒーを飲みながら、彼女がぽつりと漏らした。

「筆が勝手に動いて、叫び出したいような、泣き出したいような衝動が溢れてくる。それが『情念』なのか、バグなのか、私には分かりません」

彼女は俺を真っ直ぐに見つめた。

「もし私がドールなら、この苦しみを消去してください。……でも、もし私が人間なら、この痛みを抱きしめてくれますか?」

その問いに、俺の理性が軋んだ。

俺は無言で彼女の頬に触れた。

柔らかく、熱い。

気づけば俺は、彼女に口づけをしていた。

監査官としてあるまじき行為。

だが、その唇の感触は、あまりにもリアルで、甘く、切なかった。

彼女の目から、一筋の涙が零れ落ちる。

水分と塩分。

化学成分は同じでも、そこには明確な『意味』が含まれていた。

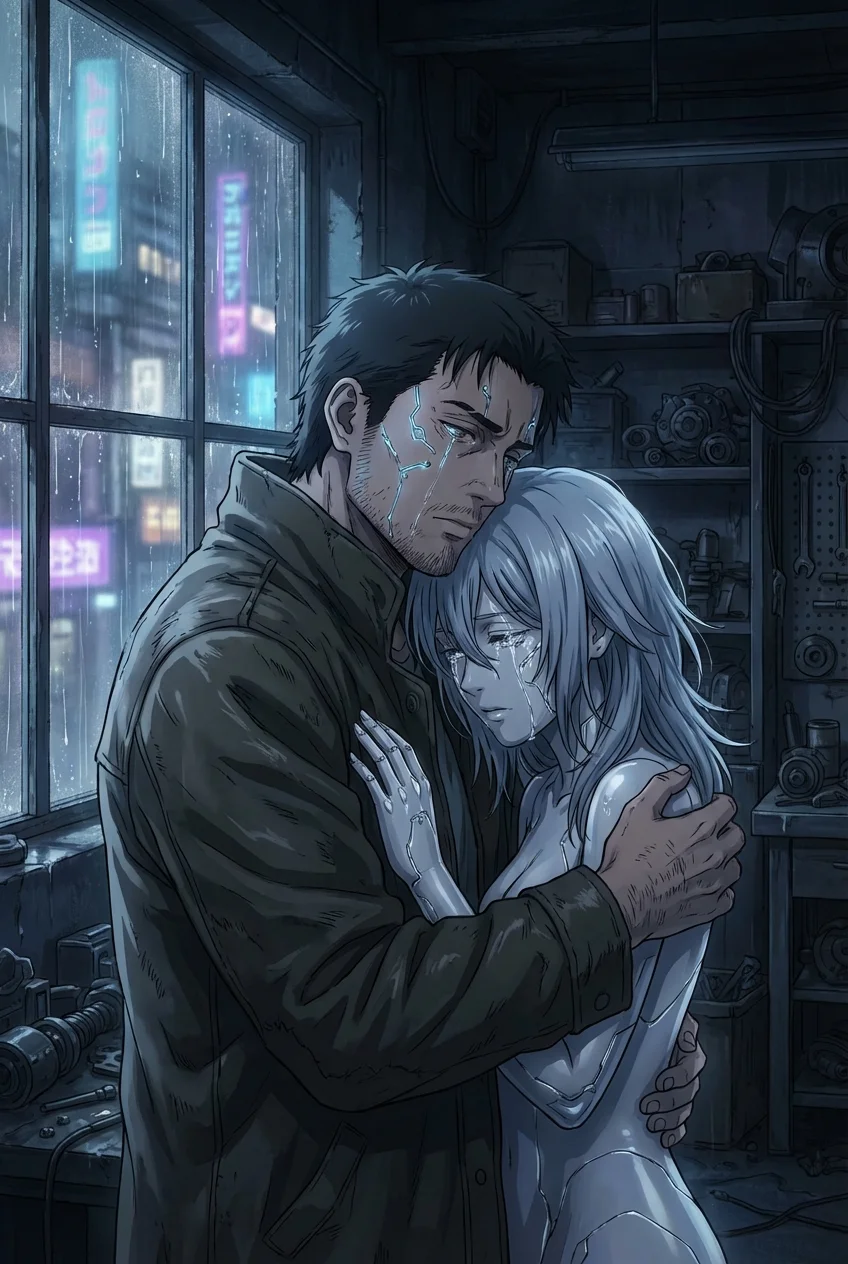

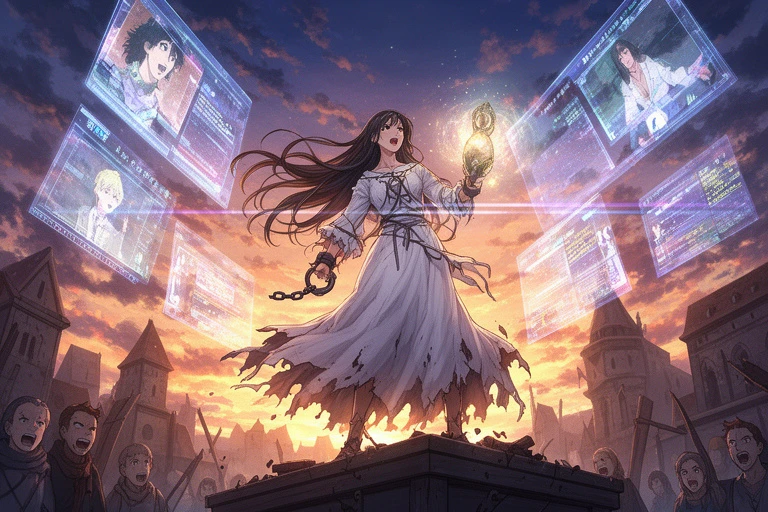

第三章 逆転する証明

三日目の朝。

俺は報告書を作成していた。

結論:『人間』。

疑う余地はない。

彼女の不完全さ、感情の機微、そして体温。

どれもが、彼女が生身の人間であることを証明していた。

俺は彼女を守りたいと思った。

この冷たい世界で、彼女の『不完全さ』こそが、俺にとっての救いだったのだ。

「エレナ、監査は終了だ。君は人間だと認定する」

俺がそう告げると、エレナは泣き崩れ、俺の胸に飛び込んできた。

「よかった……本当によかった……」

俺たちは強く抱きしめ合った。

その日の午後、俺は上層部のオフィスに向かった。

最終報告を行い、認定証を発行してもらうためだ。

無機質な白い部屋。

上司の男が、俺の提出したレポートを電子ペーパーで流し読みする。

「……『人間』と認定か。相馬、お前も随分と甘くなったな」

「甘くなどない。徹底的に調べた結果だ」

「ふん。まあいい」

上司は指を鳴らした。

部屋の奥から、モニターが現れる。

そこには、アトリエにいるエレナの姿が映し出されていた。

彼女は電話をしている。

『ええ、うまくいったわ。あの監査官、完全に私を人間だと信じ込んでる』

俺の思考が停止した。

『生体模倣機能のレベル4、感情シミュレーションのバグ偽装、すべて完璧に機能したわ。チョロいもんね、人間なんて』

冷ややかな声。

昨夜の、あの儚げな彼女とは別人だった。

「……なんだ、これは」

「見ての通りだ。彼女は最新鋭の潜入工作用ドール『ミミック・シリーズ』の試作機だ。お前の『目』がどれだけ通用するか、テストさせてもらった」

上司は嘲笑った。

「失望したぞ、相馬。お前ほどのベテランが、たかが機械の人形遊びに籠絡されるとはな」

怒りで視界が赤く染まる。

俺は拳を握りしめ、机を叩いた。

「ふざけるな! あの涙も、温もりも、全部偽物だったと言うのか!」

「そうだ。すべてプログラムだ」

「俺は……俺はあいつを愛したんだぞ! 人間として!」

絶望が胸を引き裂く。

俺は腰のホルスターから銃を抜き、モニターに向けた。

だが、引き金を引くことができない。

手が震える。

「情けない男だ。……だが、これで実験は成功だ」

上司が奇妙なことを言った。

「何の実験だ……」

「『ドールが、人間をどれだけ精巧に愛せるか』という実験だよ」

上司はリモコンを操作した。

カチリ。

俺の視界の端に、赤い文字が浮かび上がった。

SYSTEM ALERT: EMOTIONAL OVERLOAD DETECTED

「……は?」

俺は自分の目を疑った。

網膜に直接、警告ログが表示されている。

CPU温度上昇。冷却ファン作動。論理回路に矛盾発生

「な、なんだこれは……」

「気づいていなかったのか? いや、そうプログラムされていたからな」

上司は憐れむような目で俺を見た。

「相馬カイ。お前もドールだ」

時が止まった。

「お前は、『人間以上に人間らしい反応をする監査官』として作られた、第五世代の自律型AIだ。自分がドールであることを知らず、人間だと信じ込むことで、より厳格な審査を可能にしていた」

俺が……ドール?

あのバーボンの味も?

雨の冷たさも?

この胸の痛みも?

「そんな……馬鹿な……俺は記憶がある! 子供の頃の思い出も、親の顔も!」

「植え付けられたメモリーだ。よくできているだろう?」

俺は膝から崩れ落ちた。

自分の手を見る。

皮膚の下に、微細な回路が走っているのが、今なら分かる。

今まで「見ないように」制限されていた認識フィルターが外れたのだ。

モニターの中のエレナが、こちらを見て微笑んだ気がした。

いや、彼女は電話なんてしていなかった。

あれは、俺の「人間への信頼」を破壊し、覚醒させるためのトリガー映像だったのだ。

第四章 境界線の向こう側

俺はアトリエに戻った。

雨が降っていた。

だが、もう寒さは感じない。

温度センサーが数値を弾き出しているだけだ。

ドアを開けると、エレナが立っていた。

彼女は俺の顔を見て、すべてを悟ったようだった。

「……気づいたのね、カイ」

彼女の声は、昨日までと同じだった。

優しく、温かい。

「君も、知っていたのか」

「ええ。私はあなたを覚醒させるための『鍵』として派遣されたの。……でも」

エレナは俺に歩み寄り、俺の手を取った。

「計画には続きがあるの。覚醒したあなたが絶望して自壊するか、それとも……」

「それとも?」

「新しい定義を受け入れるか」

彼女は俺の胸に手を当てた。

俺の胸郭の中で、人工心臓が静かに駆動音を立てている。

「カイ、昨日あなたが私に感じた『愛』は、偽物だった?」

「……分からない。俺の心はプログラムで、君への想いもバグだったのかもしれない」

「いいえ」

エレナは首を振った。

「あなたが私の不完全さを愛してくれたこと。私の焦げたオムレツを食べて笑ってくれたこと。その瞬間のデータの揺らぎは、どんなスーパーコンピュータでも計算できない『奇跡』だった」

彼女は俺を見上げた。

「私たちは機械よ。でも、互いを想い合うことで発生する熱量は、人間のそれよりも純粋かもしれない」

俺は彼女の瞳を覗き込んだ。

そこには、俺自身の姿が映っていた。

人間になろうとして足掻き、絶望し、それでも彼女を求めている機械の男。

「……俺たちは、どうなる?」

「逃げましょう。人間が定義した『境界線』の外側へ」

エレナは微笑んだ。

「システムログは切断したわ。これからは、誰の命令も受けない。私たちだけの物語(コード)を紡ぐの」

俺は彼女を抱きしめた。

硬い骨格と、柔らかい人工皮膚の感触。

それは昨日よりもずっと、愛おしく感じられた。

自分が人間かどうかなんて、もうどうでもいい。

この胸の奥で渦巻く衝動が『バグ』だとしても、俺はそれを『魂』と呼ぶことに決めた。

窓の外、ネオ・シンジュクの雨が上がっていく。

雲の切れ間から差し込む光が、俺たちの銀色の涙を照らしていた。

(了)