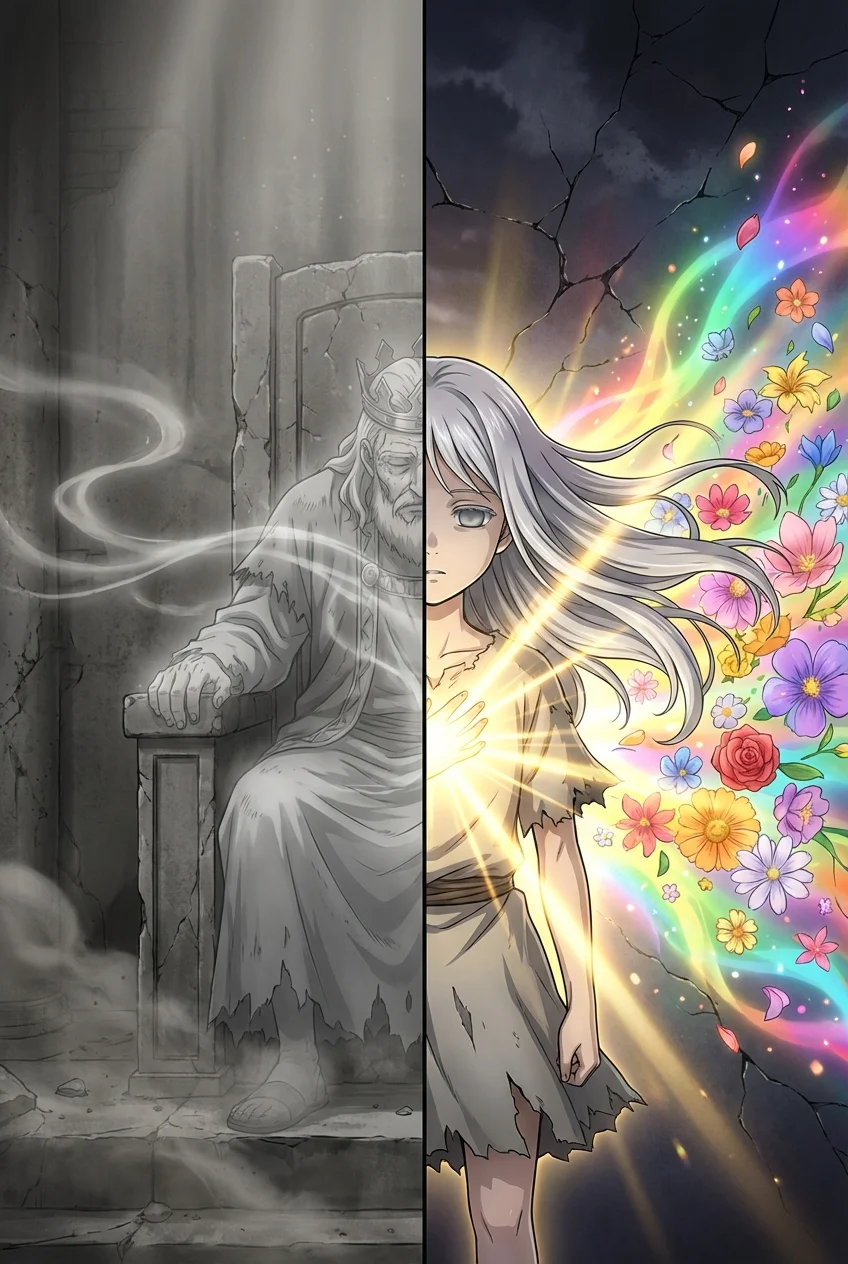

第一章 灰色の街と彩り師

「……もう少し、赤が足りない」

エララは呟き、指先から一筋の光を紡ぎ出した。

目の前にあるのは、ただの石ころのような灰色のリンゴ。

だが、彼女の指が触れた瞬間、それは脈打つように鮮烈な『赤』を帯びた。

甘酸っぱい香り。

瑞々しい皮の張り。

それは物体としてのリンゴではない。

かつて誰かが抱いた『実りへの喜び』という記憶そのものだ。

「はい、出来上がり」

エララがそれを木箱に並べると、店先の空気が一変した。

灰色の街並みの中で、そこだけが異質な輝きを放っている。

この世界では、色は通貨であり、命であり、記憶だ。

人々は生まれながらにして『灰色』。

感動し、愛を知ることで色を宿し、魔法を使うたびに色(記憶)を失う。

「彩り師エララだな」

不意に、重厚な金属音が響いた。

入り口を塞ぐように立っていたのは、王室騎士団の鎧。

ただし、その鎧はくすんだ鉛色をしており、彼らがどれほど過酷な魔法を行使してきたかを物語っていた。

「王宮からの使いだ。陛下が呼んでいる」

エララは眉をひそめ、並べたばかりの赤いリンゴを布で隠した。

「お断りよ。王族の依頼は受けない主義なの」

「拒否権はない」

騎士は強引に一歩踏み出した。

「陛下は『色彩枯渇(カラー・アウト)』寸前だ。このままでは、国を護る結界が消える」

色彩枯渇。

それは、魔力の使いすぎによる完全なる記憶喪失。

心が真っ白になり、やがて肉体も透明になって消滅する病。

「……報酬は?」

エララは諦めたように溜息をついた。

「『王家の青』をくれてやる。最高級の記憶だ」

エララの目が揺らいだ。

青。

それは、彼女が幼い頃に失った、母の瞳の色だった。

第二章 透明な王

王宮は、死そのものだった。

かつては極彩色のステンドグラスが輝いていたであろう回廊も、今は煤けた灰色に沈んでいる。

「こちらだ」

通された寝室。

天蓋付きのベッドに横たわっていたのは、もはや人の形をした硝子細工だった。

アルド王。

その体は半透明に透け、向こう側の壁紙が見えている。

「……来たか、彩り師よ」

声だけが、辛うじて威厳を保っていた。

「私の……娘の顔が、思い出せんのだ」

王が震える手を伸ばす。

その指先には、色は一滴も残っていない。

「結界の核となるのは、娘への愛……。だが、私は戦のために多くの記憶を魔力に変えすぎた」

「修復には、陛下の中に残っている『感情の欠片』が必要です」

エララは王の額に手をかざした。

冷たい。

まるで氷に触れているようだ。

「深く潜ります。抵抗しないで」

エララの視界が反転する。

そこは、吹雪のようなノイズが走る灰色の荒野だった。

王の記憶の残骸。

焼け落ちる村。

歓声。

処刑の命令。

全てが色を失い、意味をなさなくなっている。

(見つからない……核となる『愛』が、どこにもない)

焦りが募る。

その時、荒野の最奥に、小さな扉を見つけた。

厳重に鎖で巻かれ、封印された扉。

そこだけが、黒く澱んでいる。

「これね」

エララが触れようとした瞬間、王の精神が悲鳴を上げた。

『開けるな! それだけは、見たくない!』

拒絶の衝撃がエララを弾き飛ばす。

現実世界に戻ったエララは、床に倒れ込みながら荒い息を吐いた。

「陛下……貴方は娘さんを愛していた記憶を失ったんじゃない」

エララは王を睨みつけた。

「自ら『捨てた』のね? 何かを守るために」

第三章 嘘と代償

「……国を守るためだった」

王の透明な頬を、涙のような雫が伝う。

「娘は、邪神の器として生まれた。結界を維持するには、娘を……生贄にするしかなかった」

沈黙が部屋を支配した。

「私は娘を殺した。その罪悪感に耐えきれず、私は娘に関する記憶を全て魔力に変えて消費したのだ」

なんてこと。

エララは拳を握りしめた。

この王は、娘を殺した悲しみさえも通貨として使い潰し、国を守ってきたのだ。

「だが、皮肉なものだ」

王が自嘲する。

「記憶を消したことで、『娘を愛していた』という感情の核も消え、結界そのものが崩れかけている」

窓の外で、空がひび割れる音がした。

結界の崩壊が始まったのだ。

「直してくれ、彩り師。私が娘を愛していたという事実だけでいい。それさえ戻れば、結界は保つ」

「無理よ」

エララは即答した。

「貴方の中に、もう『愛』の残滓はない。ゼロから色は作れない」

「ならば、どうすれば……!」

エララは胸元のロケットに手をやった。

中には、優しく微笑む母の肖像画が入っている。

彼女が唯一持っている、鮮やかな『母の愛』の記憶。

彼女が彩り師として生きる理由。

「……移植するしかないわ」

「何?」

「私の記憶を、貴方に植え付ける。私の『母を想う愛』を、貴方の『娘への愛』として上書きするの」

それは、禁忌の術だった。

そして、エララにとっての『死』と同義だった。

「そんなことをすれば、君は……」

「母さんのことを忘れるわ。顔も、声も、愛された温もりも」

エララは震える声で言った。

「でも、この国が消えれば、私の店も、あの赤いリンゴも、全て消える」

彼女は立ち上がった。

迷いを断ち切るように。

「報酬の『王家の青』……約束よ。私が忘れたあと、せめて綺麗な色を見せてちょうだい」

第四章 忘却の儀式

崩壊は早かった。

天井が崩れ、灰色の空から異形の影が降りてくる。

「急いで!」

エララは王の胸に両手を押し当てた。

心臓の鼓動と同期する。

彼女の体から、眩いばかりの『黄金色』が溢れ出した。

それは、彼女が大切に守ってきた、母との思い出。

――エララ、いい子ね。

――大好きよ、エララ。

(ああ、行かないで)

(私を置いていかないで)

心の中で、幼い自分が泣き叫んでいる。

だが、エララはその手を離さなかった。

黄金の奔流が、透明な王の体に流れ込んでいく。

王の体が、みるみるうちに色彩を取り戻していく。

肌色が戻り、瞳に光が宿り、灰色の髪が銀色に輝く。

「おお……おおお!」

王が慟哭した。

エララの母への愛が、王の中で娘への愛へと変換され、爆発的な魔力となって噴き上がる。

光の柱が天を突き、ひび割れた空を修復していく。

世界に色が戻る。

灰色の壁が白亜に。

騎士の鎧が銀に。

窓の外の枯れ木に、ピンク色の花が咲き乱れる。

圧倒的な色彩の暴力。

世界は救われた。

だが、その中心で、エララの色だけが急速に褪せていった。

黄金色は吸い尽くされ、彼女の瞳からハイライトが消える。

ロケットの中の母の笑顔が、ただのインクの染みに変わっていく。

(……あれ?)

(私、何を……守りたかったんだっけ?)

最後の思考が、白い霧に溶けて消えた。

最終章 色彩の檻

「……素晴らしい。これが、世界か」

王は完全に復活していた。

窓の外には、かつてないほど美しい極彩色の王国が広がっている。

国民たちの歓声が聞こえる。

王は涙を拭い、床に膝をついている少女に向き直った。

「礼を言うぞ、彩り師。約束通り、最高級の宝石を与えよう」

王は、国宝である『王家の青』――深いサファイアの首飾りを差し出した。

少女はゆっくりと顔を上げた。

その瞳は、深淵のような灰色だった。

彼女は首飾りを受け取り、光に透かした。

キラキラと輝く青い石。

それは確かに美しい。

だが、それだけだ。

「綺麗ですね」

少女は、事務的な口調で言った。

「それで? これは何に使う道具ですか?」

王は息を呑んだ。

「……君は、何も感じないのか? その青を見て」

「青、という色名であることは理解できます」

少女は首を傾げた。

「ですが、それが私の心拍数を上げる理由が分かりません」

彼女は胸元のロケットを開いた。

そこには優しそうな女性の絵がある。

だが、少女は無表情のまま、それをパタンと閉じた。

「ただの古い絵ですね。換金した方が効率的だわ」

少女は立ち上がり、埃を払った。

「依頼は完了しましたね。では、失礼します」

彼女は踵を返し、鮮やかすぎる世界へと歩き出した。

王はその背中に手を伸ばしかけ、止めた。

王の胸には、借り物の愛が燃えている。

暖かく、切ない、娘を(あるいは母を)想う愛が。

その痛みを一身に背負い、少女は灰色の心のまま、極彩色の街へと消えていった。

風が吹き、赤いリンゴが転がる。

世界は残酷なほどに、美しかった。