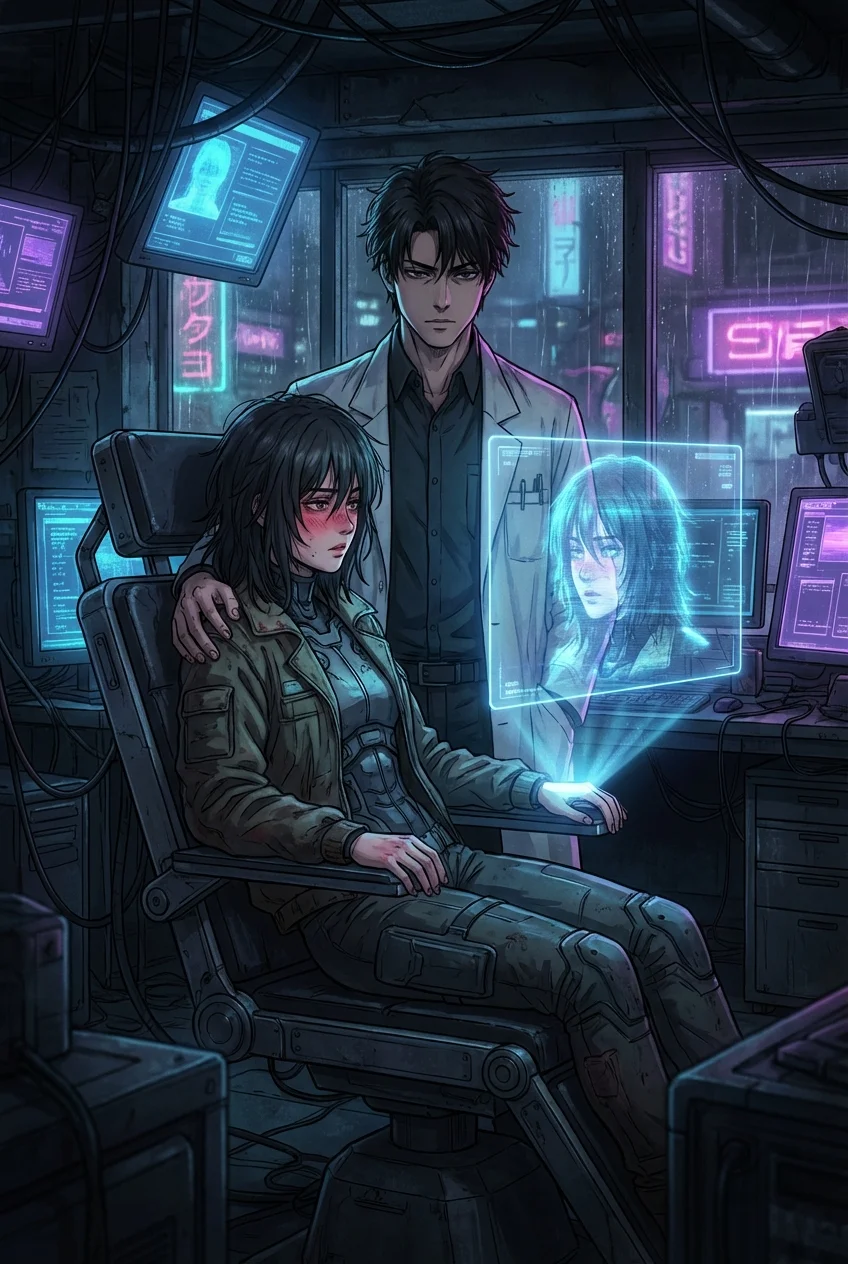

第一章 英雄祭の憂鬱と甘い罠

王都の夜空を、魔法花火が焦がしている。

「勇者ヒンメル没後百周年」

そんな横断幕が掲げられた大広間は、吐き気を催すほどの熱気と、安っぽい香水の匂いで充満していた。

私はグラスの中の琥珀色の液体を揺らす。

エルフという種族にとって、百年など昨日の午後のようなものだ。

けれど、人間たちにとっては歴史そのものらしい。

「……エララ様、ここにいらしたのですね」

背後からかけられた、若く、少し震えた声。

振り返った瞬間、私の胸の奥で、古びた時計の針がギチリと音を立てて回った。

蒼い瞳。少し癖のある黒髪。

不器用な立ち方。

リュシアン。

あの日、老いて死んでいった「彼」のひ孫。

「リュシアン。……成長したわね」

私は微笑む。慈愛に満ちた、伝説の魔法使いとしての仮面を被って。

けれど、ドレスのスリットから覗く私の太腿は、彼を見た瞬間にじわりと熱を帯びていた。

彼の中に流れる「彼」の血。

それを確かめたくて、喉が渇く。

「あ、あの。ダンスのお相手を……光栄にも、仰せつかりまして」

リュシアンが真っ赤な顔で手を差し出す。

その手は、剣ダコで硬く、けれどかつての彼よりもずっと洗練されておらず、頼りない。

それが、たまらなく唆(そそ)る。

「ええ、喜んで」

私は彼の手を取る。

そして、あえて指先で彼の掌(てのひら)の中央を、いやらしくひっかいた。

「ひっ……!?」

「どうしたの? 勇者の末裔でしょう? もっと堂々となさい」

私は彼の耳元に唇を寄せ、周囲の貴族たちには聞こえない声量で囁く。

「ここは人が多すぎるわ。……少し、風に当たりましょうか」

「は、はい……」

私は彼を引いて、大広間の隅、重厚なベルベットのカーテンで仕切られたバルコニーへと足を向けた。

そこは、広場の喧騒を見下ろせる特等席であり、

そして――誰の目にも触れず、けれど誰かに見つかるかもしれない、極上の死角だった。

第二章 バルコニーの共犯者

バルコニーに出ると、夜風が私の銀髪を乱した。

カーテン一枚隔てた向こう側では、オーケストラが壮大なワルツを奏でている。

数百人の視線が、カーテンの向こうにある。

もし今、風が強く吹いてこの布がめくれれば、伝説の英雄パーティの生き残りが、若造を誘い込んでいる姿が露わになるだろう。

その想像だけで、下腹の奥がキュンと疼いた。

「エララ様、あの……」

「リュシアン。私のことは、エララと呼びなさいと言ったでしょう?」

私は彼を石の手すりに追い詰める。

背後は王都の夜景。前は私。

逃げ場はない。

「でも、あなたは高祖父さまの仲間で……生きる伝説で……」

「伝説、ね。……私はただの女よ、リュシアン」

一歩踏み出す。

私のドレスの裾が、彼のエスコート用の正装のズボンに触れる。

「ねえ、知ってる? エルフは魔力が高まると、体温が上がるの」

嘘だ。

単なる欲情だ。

けれど、若く無知な彼は、その言葉を真に受けてゴクリと喉を鳴らす。

「あ、熱いのですか? 大丈夫ですか?」

「ええ……少し、魔力が暴走しているみたい。鎮めるのを手伝ってくれる?」

私は彼の手を取り、自分の腰に這わせた。

薄いシルクのドレス越しに、私の体温と、柔らかい肉の感触が彼の手のひらに伝わる。

「ッ! え、エララさ……!」

彼が手を引っ込めようとする。

それを許さず、私はさらに体重を預けた。

「動かないで。……誰かに見つかったら、どう言い訳するつもり?」

「そ、それは……」

「『伝説の魔女を押し倒そうとしました』なんて言われたら、勇者家もおしまいね」

意地悪く囁きながら、私は彼との距離をゼロにする。

硬直する彼の股間に、私の太腿を割り込ませた。

「あ……っ!」

彼が小さく声を漏らす。

硬い。

若い。

かつての「彼」は、最後まで私に指一本触れなかった。

その高潔さが憎らしかった。

けれど今、その血を引く少年は、私の太腿の押し付けに、正直すぎる反応を示している。

「ふふ、可愛い……」

理性が音を立てて崩れていく。

千年の時を経ても変わらぬ情欲が、この幼い器を求めて暴れだす。

第三章 重なる時代、濡れる刻(とき)

「リュシアン、キスをして」

命令だった。

「む、無理です! そんな、恐れ多い……!」

「命令よ。……それとも、私が大声を出しましょうか? 『助けて、リュシアン様に乱暴されているの』って」

「なっ……!?」

彼の瞳が恐怖と興奮で見開かれる。

カーテンの向こうから、割れんばかりの拍手が聞こえた。

式典のクライマックスが近いらしい。

その轟音に紛れ、私は彼の方へ身を乗り出し、その唇を奪った。

「んっ……!」

若草のような、未熟な味。

けれど、その奥にある熱は、かつて愛した男と同じ味がした。

私は彼の手を導き、ドレスの胸元、きつく締められたコルセットの縁へと這わせる。

「触って。……私が生きている証拠を、その指で確かめて」

「あ、あぁ……柔らかい……」

拒絶していたはずの彼の手が、本能に負けて動き出す。

私の豊かなふくらみを、震える指先が辿る。

その拙(つたな)い刺激が、逆に神経を逆撫でし、脳髄を痺れさせた。

「そう……もっと強く。かつてのお爺様のように、勇敢に……」

実際には触れられなかった過去を、妄想で上書きする。

私の秘所はもう、あふれ出した愛液で下着を濡らし、太腿を伝い落ちそうになっていた。

「エララ、さん……僕、もう……」

彼の息遣いが荒くなる。

瞳が潤み、理性の光が消えかけている。

私は彼を反転させ、手すりに背中を預けさせると、その前に跪(ひざまず)いた。

「静かにね。……ここからが、魔法の授業よ」

ズボンのベルトに手を掛ける。

チャリ、と金具が鳴る音は、ワルツの旋律にかき消された。

露わになった彼の熱い楔(くさび)は、すでに限界まで張り詰めていた。

「素晴らしいわ。……勇者の剣より、ずっと立派ね」

直接的な行為には及ばない。

まだ、焦らす。

私は自分のドレスをまくり上げ、濡れそぼった秘裂を、彼の下腹に押し付けた。

「っ、ぁあ……!!」

布越しの摩擦。

けれど、私のそこから溢れる蜜が、彼の肌を直接濡らす。

熱い。

溶けるように熱い。

長命種としての孤独も、置き去りにされた悲しみも、すべてがこの瞬間の快楽に塗りつぶされていく。

「見て、リュシアン。……あそこで人々が、あなたの先祖を称えているわ」

私は彼の首筋に噛みつきながら、広場を指差す。

無数のランタンが空に放たれる幻想的な光景。

「みんな、英雄を崇めている。……でも、その英雄の血を引くあなたを、今、私が食べていることは誰も知らない」

背徳感が、快楽の起爆剤となる。

私は腰をリズミカルに揺らした。

結合していなくても、互いの体液が混じり合い、粘着質な音を立てる。

「エララさん、だめ、イク……ッ、出ちゃう……!!」

「いいのよ。……出しなさい。その命の証を、全部私にぶつけて」

「あ、あぁぁぁーーーッ!!」

彼の体が弓なりに反り、ビクビクと痙攣する。

熱い白濁が、私の下腹と太腿の間に勢いよく吐き出された。

私も同時に、頭の中が真っ白になるほどの絶頂を迎えていた。

バルコニーの手すりを掴む指が白くなり、声にならない悲鳴を、夜風だけが聞いていた。

第四章 永遠の秘密

事後の余韻は、甘く、そして残酷だ。

私はハンカチで彼の汚れを拭き取り、乱れた衣服を魔法で整えた。

リュシアンは、床にへたり込んだまま、虚ろな目で夜空を見上げている。

「……立てる?」

「……はい。……僕は、なんてことを」

「何も悪いことはしていないわ。……これは、魔力調整。そうでしょう?」

私が妖艶に微笑むと、彼は迷いながらも、縋(すが)るように頷いた。

「は、はい……魔力調整、です」

彼の中で、一つのタガが外れた音がした。

これで彼は、もう私から逃げられない。

百年待ち続けた「勇者」は帰ってこない。

けれど、その代用品は、これから長い時間をかけて、私好みの玩具に育て上げることができる。

「戻りましょう、リュシアン。……次の曲が始まるわ」

私は彼の腕を取る。

その足取りは、来る時よりも軽く、そして深い沼へと沈んでいくようだった。

私の太腿には、まだ彼の出した熱い粘液が張り付いている。

その不快感こそが、私が生きているという、何より鮮烈な実感だった。

長く生きるということは、多くのものを失うことではない。

多くの秘密を、その身に溜め込んでいくことなのだから。