第一章 枯れない薔薇の契約

「……君が、新しい『庭師』か」

重厚な扉が開くと、部屋の空気が一変した。

氷のように冷たく、それでいてむせ返るような花の香りが漂う。

執務机の向こうに座っていたのは、この国の誰もが恐れる『冷徹公爵』、シルヴィオ・ヴァルデマールだった。

銀色の髪は月光のように冴えわたり、その瞳は深く昏い森の色をしていた。

「はい。エララ・ミルフィオレと申します」

私は震える膝を隠しながら、最敬礼を行った。

実家の借金を肩代わりしてもらう条件。

それは、公爵の『夜の世話』係兼、専属の庭師としての契約結婚だった。

シルヴィオ公爵は立ち上がると、ゆっくりと私に歩み寄る。

彼の歩調に合わせて、床板がきしむ音が妙に生々しく響いた。

「私の肌には触れるな。……許可するまでは」

彼は手袋をはめた指先で、私の顎をくい、と持ち上げる。

冷淡な声。

しかし、その瞳の奥には、飢えた獣のような光が揺らめいていた。

「君に求めるのは愛ではない。管理だ」

「管理、ですか?」

「そうだ。私の……溢れ出るものを、君の手で剪定してもらう」

意味が分からず小首をかしげると、彼はふっと自嘲気味に笑った。

その瞬間、彼の背後の影が、まるで生き物のようにうごめいた気がした。

「夜になれば分かる。逃げ出したいなら今のうちだ」

「逃げません。私には、帰る場所などありませんから」

私の強がりに、公爵は目を細める。

そして、耳元に唇を寄せ、低い声で囁いた。

「……いいだろう。ならば、骨の髄まで私の『養分』になってもらう」

ゾクリと、背筋に電流が走る。

それは恐怖よりも、もっと深く、甘美な予感だった。

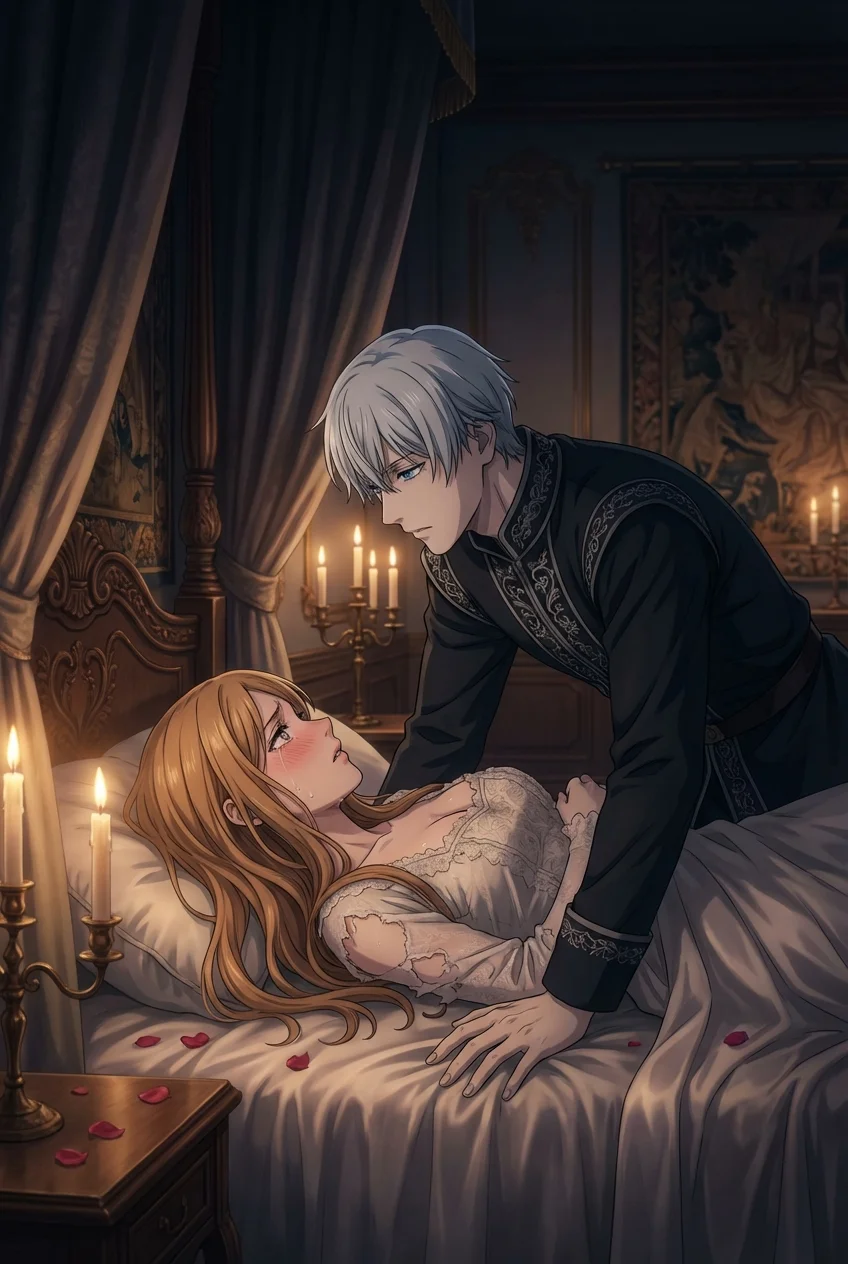

第二章 蔦の這う寝室

夜の帳が下りると、公爵の私室へと招かれた。

そこは寝室というより、熱帯の温室のようだった。

湿度が高く、甘い蜜の匂いが充満している。

天蓋付きのベッドには、緑色の蔦が複雑な模様を描いて絡みついていた。

「公爵様……?」

「シルヴィオでいい。……さあ、仕事の時間だ」

月明かりの中、彼はシャツのボタンを一つずつ外していく。

露わになったその肌を見て、私は息を飲んだ。

彼の胸元から腹部にかけて、血管のように浮き出ているのは、緑色の葉脈だった。

白磁の肌に、エメラルド色の紋様が妖しく輝いている。

彼は人間ではなかった。

あるいは、かつて人間だった何か。

植物の呪いをその身に宿した、異形の存在。

「驚いたか? これが私の正体だ」

彼は苦しげに吐息を漏らす。

「放っておけば、この植物の本能が私を食い破り、城ごと森に沈める。だから……君が必要なんだ」

「どうすれば……」

「鎮めてくれ。君の体温で。君の愛撫で」

彼は私をベッドに押し倒した。

瞬間、シーツだと思っていたものが、しゅるりと動き、私の手首を拘束する。

それは彼の意志に呼応して動く、生きた蔦だった。

「あっ……!」

「すまない。私の意志とは裏腹に、彼らは貪欲なんだ」

シルヴィオの瞳が、人間の理性を失いかけ、緑色に発光し始める。

冷徹な仮面が剥がれ落ち、そこにあるのは、渇望。

彼の指先が、私のデコルテをなぞる。

その感触は、人の指というより、しっとりと濡れた花弁のようだった。

「熱い……公爵様、体が、熱いです……」

「君が甘い匂いをさせるからだ。……もっと、私を狂わせてくれ」

彼の唇が、私の首筋に吸い付く。

口づけではない。

まるで、根が水を求めて大地に潜り込むような、執着的な吸引。

ちゅぷ、という水音が静寂に響く。

全身の血液が、彼に吸い上げられていくような錯覚。

「んっ、ぁ……!」

蔦がスカートの裾から這い上がり、太腿を優しく、しかし逃げられない力強さで締め上げる。

ざらりとした葉の感触と、ぬめるような樹液の温度。

異質な快楽が、脳髄を直接揺さぶった。

第三章 捕食する指先

「見てくれ。君に触れるだけで、こんなにも……」

シルヴィオの声は熱に浮されていた。

彼の一部である植物たちは、歓喜の声を上げるように、次々と蕾を膨らませていく。

私の肌の上を這う蔦の先端から、とろりとした透明な蜜が溢れ出した。

それは媚薬のような芳香を放ち、理性を溶かしていく。

「綺麗だ、エララ。恐怖に染まる君の顔も、快楽に歪むその表情も」

彼は私の耳元で囁き続け、巧みな手つきで私の最奥にある果実を探り当てた。

「焦らさないで……」

思わず懇願すると、彼は意地悪く微笑む。

「だめだ。じっくりと味わわせてもらわないと、私の『根』が暴走してしまう」

彼の指が、蕾を弾く。

花弁を一枚ずつ剥がすように、繊細で、残酷な愛撫。

「ひっ、ああっ!」

背中が弓なりにしなる。

拘束された手首が擦れ、痛みと快感が混ざり合う。

「君の中は、どんな味がするんだろうな」

彼は私の腹部に顔を埋め、舌先でへその窪みをなぞる。

そこから下腹部へと這う熱い舌。

人間離れしたその舌の動きは、まるで食虫植物が獲物を捕らえる瞬間のようだった。

「シルヴィオ……もう、無理……」

「まだだ。まだ足りない。もっと君の水分を、君の生命力を寄越せ」

理性が焼き切れる寸前。

彼自身から伸びた太い蔦が、私の秘所の入り口で鎌首をもたげた。

脈打つ緑の茎。

先端からは、濃厚な芳香を放つ雫が滴り落ちている。

「これを受け入れられるか? 異形の私を」

彼の問いかけは、契約の確認だった。

ただの妻ではない。

彼の命を繋ぎ、彼の一部となる覚悟があるか。

私は潤んだ瞳で彼を見つめ返し、自ら腰を浮かせた。

「……貴方の全てを、私にください」

その言葉が合図だった。

第四章 開花、あるいは浸食

「あ、あああぁっーー!」

私の身体の奥深くまで、熱い楔が打ち込まれた。

それは人間の肉体的な結合を超えた、魂の浸食だった。

彼から流れ込んでくるのは、膨大な生命エネルギー。

森そのものを抱いているような重圧と、とろけるような全能感。

「エララ、エララ……!」

彼は私の名前を譫言のように呼びながら、激しく腰を打ち付ける。

そのたびに、ベッドの支柱に絡まった薔薇が一斉に開花し、深紅の花びらが雪のように舞い散った。

部屋中が花の香りと、男女の熱気で飽和する。

彼の体から伸びた無数の触手が、私の手足を、胴を、優しく抱きしめる。

逃げ場はない。

私は彼の森に囚われた、哀れで幸福な蝶だった。

「奥、深い……! 何か、入ってくる……!」

「種付けだ。私の愛を、君の胎内で育ててくれ」

比喩ではない。

彼が最奥を突き上げるたび、甘く痺れるような波紋が広がり、私の中の何かが書き換えられていくのを感じた。

人間としての境界線が曖昧になる。

私の血管にも、彼の緑色の血が混ざり合っていくような。

「いく、一緒に……!」

限界まで張り詰めた弓の弦が切れるように、絶頂が訪れた。

視界が真っ白に弾け、私は彼にしがみつく。

彼もまた、野獣のような咆哮と共に、私の中に全ての熱を注ぎ込んだ。

ドクドクと脈打つ、生命の奔流。

私の内壁が、彼の愛を余すことなく飲み干していく。

第五章 永遠の温室

朝、目が覚めると、私は緑の繭の中にいた。

昨夜の激闘を物語るように、部屋中は蔦と花で埋め尽くされている。

隣には、穏やかな顔で眠るシルヴィオがいた。

彼の肌からは、あの不気味な葉脈の浮き出しが消え、透き通るような白さに戻っていた。

「……おはよう、私の可愛い庭師」

目を開けた彼が、愛おしそうに私の髪を撫でる。

その指先には、小さな白い花が咲いていた。

「公爵様、その指……」

「ああ。君のおかげで、随分と制御が効くようになった。……だが」

彼は私の鎖骨に残る赤い痕跡――キスマークに指を這わせる。

そこから、小さな芽がぷくりと顔を出した。

「え?」

「君ももう、ただの人間ではないのかもしれないな」

彼は妖艶に微笑み、その芽にキスを落とした。

驚きはあったが、恐怖はなかった。

私の胸の奥で、彼と繋がっている感覚が、温かく脈打っている。

「責任、取ってくれますか?」

「ああ。一生、この温室から出さない」

彼は再び私を抱き寄せ、その唇を塞いだ。

絡み合う舌の味は、濃厚な花の蜜の味がした。

契約は完了した。

私たちは二人で一つの、永遠に枯れない花となったのだ。