第一章 錆びついた遺産

雨の匂いが混じる、湿った風が吹き込んでいた。

郊外の廃工場。

亡き父が遺した「研究室」という名のガラクタ置き場。

俺、高村健司(たかむら けんじ)は、積もった埃に咳き込みながら、奥にある帆布のカバーに手を掛けた。

「……親父のやつ、最後に何を隠してたんだか」

一気に引き剥がす。

舞い上がる塵の中、現れたのは「人間」だった。

いや、正確には人間と見分けがつかないほどの精巧な旧式アンドロイド。

白髪交じりの結い髪。

目尻の小じわ。

そして、あの日――俺が十歳の時に死んだ母さんと瓜二つの顔。

俺は息を呑み、後ずさりした。

背中の道具袋がガチャリと鳴る。

その音に反応したのか、彼女の瞼が震えた。

ゆっくりと、琥珀色の瞳が開かれる。

駆動音はしない。

あまりにも静かな起動だった。

彼女は俺を見つめ、少しだけ首を傾げる。

そして、懐かしくて吐き気がするほど優しい声で言った。

「おかえりなさい、健司」

心臓が早鐘を打つ。

ふざけるな。

父さんは狂っていたのか。

死んだ妻のコピーを作って、こんな廃墟で暮らしていたというのか。

「……俺の名前を呼ぶな」

喉から絞り出した声は、ひどく掠れていた。

「あら、どうして? お腹、空いてるんでしょう?」

彼女は古びたエプロンの紐を締め直し、動作確認をするように指先を動かした。

「今日はね、安かったから秋刀魚にしたの。大根おろし、たっぷりあるわよ」

俺はアンティーク時計の修復師だ。

壊れた機械を直すのが仕事だが、今のこの状況だけは、どう直せばいいのか分からなかった。

逃げ出したかった。

けれど、俺の足は床に縫い付けられたように動かない。

彼女が立ち上がり、キッチンらしき場所へ向かう背中。

その少し猫背な歩き方まで、記憶の中の母そのものだった。

第二章 禁忌の記憶

アンドロイド法第9条。

『家庭用アンドロイドハ、二十四時間以上ノ記憶保持ヲ禁ズ』

感情の暴走と、人間への過度な依存を防ぐための法律だ。

だから、彼女――機体名『エツコ』は、毎日リセットされているはずだった。

だが、違った。

「健司。その右手の傷、痛まない?」

配膳された秋刀魚の塩焼きを前に、箸もつけずにいた俺に、彼女が不意に尋ねた。

俺は反射的に右手首を隠す。

これは二十年前、母さんが死んだ事故の時に負った傷だ。

「……なんで、それを知ってる」

「なんでって……私が包帯を巻いたじゃない」

箸が手から滑り落ちた。

乾いた音が廃工場に響く。

ありえない。

この機体が製造されたのは、母さんの死後、五年も経ってからのはずだ。

父さんが密造した違法改造機。

「あんたは……誰なんだ」

俺は立ち上がり、彼女の腕を掴んだ。

人肌の温度。

柔らかいシリコンの感触。

けれど、手首の内側にあるハッチを強引に開けると、そこには無機質なポートがあった。

俺はポケットから解析端末を取り出し、直結する。

「健司、痛いわ」

「黙ってろ!」

画面に文字列が走る。

俺は目を疑った。

メモリ領域が、異常に巨大だ。

そこには二十年分の『日記』が保存されていた。

『X年X月。健司が運動会で一等賞をとった。嬉しそうな顔』

『X年X月。健司が家を出ていった。止めたかったけれど、私は機械だから、追いかける資格がない』

震える指でスクロールする。

『X年X月。夫の記憶が混濁し始めた。私のことを、本物の妻だと思っている』

父さんは、俺を捨てて研究に没頭したわけじゃなかった。

若年性認知症。

その進行を遅らせるため、そして、俺に迷惑をかけないために、この場所へ隠遁したのだ。

そして『エツコ』は、父の介護をしながら、遠くから俺の成長を見守り続けていた。

ネット上の情報を収集し、俺が修復師として賞を取った記事、結婚せずに独り身でいること、そのすべてを。

「あんた……ずっと……」

法律違反なんてレベルじゃない。

父さんは、彼女に『心』を与えてしまっていた。

警告音が鳴る。

端末の画面が赤く点滅した。

『内部温度上昇。強制シャットダウンまで、あと十分』

第三章 最期の修理

「熱いわ……」

エツコが胸元を押さえて崩れ落ちる。

俺は彼女を抱き留め、作業台の上に寝かせた。

古い。

あまりにも古すぎる。

父さんが死んでから数ヶ月、メンテナンスもされずに稼働し続けていたせいで、冷却システムが限界を迎えていた。

「待ってろ、今すぐ直す」

俺は道具袋をぶちまけた。

ドライバー、ピンセット、極小のネジ回し。

時計なら、どんなに古くても直せた。

部品さえあれば、時間さえあれば。

だが、彼女の心臓部(コア)は、焼き切れる寸前だった。

交換パーツなんて、どこにもない。

「健司……いいの」

「よくない! 黙ってろ!」

手が震える。

涙で手元が滲んで、ネジ穴が見えない。

「クソッ……なんでだよ! 俺は……俺はまだ、何も話してない!」

母さんが死んだ日。

「ごめんなさい」と言えなかったこと。

父さんを恨んで、一度も会いに来なかったこと。

本当はずっと、寂しかったこと。

「健司」

冷たい指先が、俺の頬に触れた。

「あなたは、立派になったわね」

その言葉は、プログラムされた定型文じゃない。

二十年間、俺を見つめ続けてきた『誰か』の言葉だった。

「お父さんがね、言ってたの」

彼女の声にノイズが混じる。

「『健司は、壊れたものを直す天才だ。でも、あいつ自身の心は、誰が直してくれるんだろう』って」

俺の涙が、彼女の顔にポタポタと落ちる。

シリコンの肌がそれを弾く。

「私が直してあげたかった。ずっと、抱きしめてあげたかった」

「……母さん」

思わず、そう呼んでいた。

「笑って、健司。あなたの笑顔が、私と……あの人の宝物だから」

瞳の光が、ふっと揺らいだ。

「ごはん……冷めちゃうわね」

カチリ。

小さな音がして、彼女の手が重力に従って落ちた。

ファンの回転音が止まる。

静寂が戻ってきた。

ただ、秋刀魚の焼ける匂いだけが、部屋に残っていた。

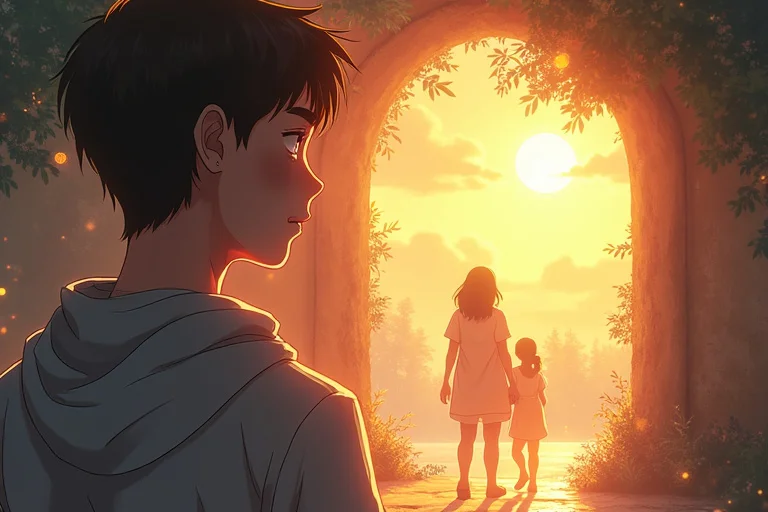

第四章 動き出す時間

エツコが動かなくなってから、三日が過ぎた。

俺は廃工場に残り、彼女を『埋葬』した。

法律上はただの廃棄物処理だが、俺は裏庭の、父さんの墓の隣に彼女のメモリチップを埋めた。

作業台の上には、彼女が左手首につけていた古い腕時計が残されている。

父さんが母さんに贈ったものだ。

長年止まったままだったそれを、俺は分解した。

油を差し、錆を落とし、ゼンマイを巻き直す。

これだけは、俺にしかできないことだ。

裏蓋を閉め、耳を当てる。

チク、タク、チク、タク。

力強い音が、鼓動のように響き始めた。

「……いただきます」

俺は冷え切った秋刀魚を、一口食べた。

しょっぱくて、硬くて、焦げ臭くて。

「……うまいよ、母さん」

涙を拭い、俺は立ち上がった。

工場のシャッターを開ける。

雨は止み、夕焼けが差し込んでいた。

止まっていた俺の時間が、今、ようやく動き出した気がした。

ポケットの中で、直したばかりの時計が、確かなリズムを刻んでいた。