第一章 世界で一番うるさい場所

「……ぐ、ぅ」

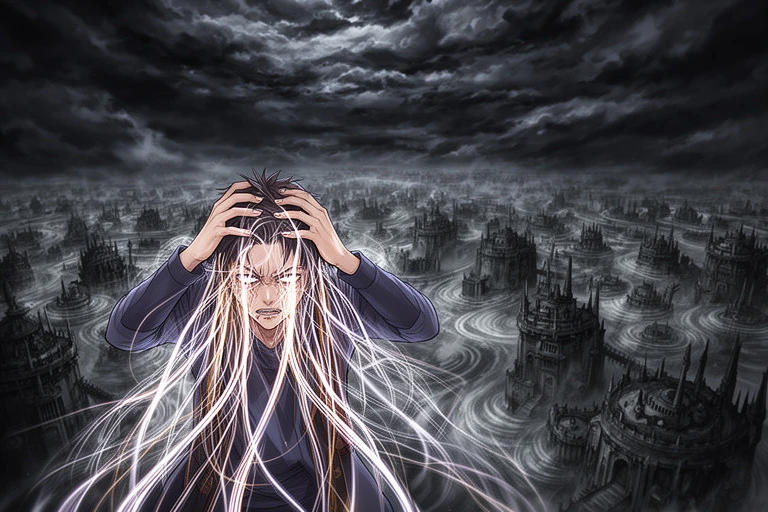

シオン・ヴェルナーは、玉座の肘掛けに爪を立てた。

指先が白く変色し、古びたビロードが悲鳴を上げる。

耳を塞いでも無駄だ。

その「音」は、鼓膜を震わせる空気の振動ではない。

皮膚の毛穴から、眼球の裏側から、直接脳漿へと突き刺さる情報の針だ。

地下四層、第三通路の曲がり角。

一匹のスケルトンが、欠けた石畳に足の小指をぶつけた。

骨と石が擦れる乾いた音と共に、微かな、しかし鋭利な『痛み』の電気信号が、シオンの延髄を駆け上がる。

(痛い……)

間髪入れず、地上二階。

冒険者ギルドの受付嬢が、恋人からの返信が遅いことに苛立ち、ペン先で羊皮紙を突いた。

彼女の胸に広がるドロリとした『焦燥』が、コールタールのようにシオンの喉の奥に張り付く。

「ハアッ……、カハッ……」

呼吸が浅い。

酸素が足りないのではなく、世界が濃すぎるのだ。

シオンは震える手で、懐から小瓶を取り出した。

ガラスと爪が接触するカチリという音が、落雷のように脳内で反響する。

蓋を開ける。

白い錠剤を二粒、手のひらに転がす。

水はない。

そのまま喉に放り込む。

食道を滑り落ちる錠剤の、石灰のようなザラつきと苦味だけが、彼を「個」としての肉体に繋ぎ止める錨(いかり)だった。

「落ち着け……僕が乱れたら、あの子たちが……」

顔を上げる。

視界が歪んでいる。

玉座の間を囲む黒曜石の壁に、血管のような亀裂がピキリと走った。

《主ヨ、痛イデスカ? 我ラモ、痛イデス》

声なき声。

目の前に鎮座する巨大な脈動――ダンジョンコアが発する重低音だ。

それは親を案じる子供の純粋さと、質量を持った圧力を伴って、シオンの全身を押し潰そうとする。

「違う、大丈夫だ。僕は……平気だ」

嘘をつくたび、胃の腑が鉛のように重くなる。

冷や汗が頬を伝い、顎から滴り落ちた。

シオンは膝の上に置いた掌大の結晶――『感情の結晶(エモクリスタル)』を見つめた。

普段は凪いだ海のような水色を湛えるその結晶が、今はどす黒い紫に濁り、痙攣するように明滅している。

「……また、聞こえるのか」

シオンの呟きに呼応し、エモクリスタルが刺すような光を放った。

『ウゥゥ……』

『助ケテ……』

『モウ、嫌ダ……』

自分のダンジョンではない。

もっと遠く。

地平の彼方、あるいは海の向こう。

世界中に点在する数千のダンジョンコアから、絶え間なく流れ込んでくる『慟哭』。

常人には決して聞こえない、世界を蝕む病の音。

それが、生まれつき感覚の「皮」が一枚足りないシオンの神経を、紙やすりで削るように苛み続けていた。

「わかってる……。お前たちが泣いているのは、わかってるんだ」

シオンは結晶を握りしめる。

鋭利な角が掌の皮膚を裂き、赤い血が滲む。

その鮮烈な痛みだけが、彼を狂気の一歩手前で踏みとどまらせていた。

-----

第二章 崩壊の連鎖

重厚な扉が、僅かな軋みと共に開いた。

入室の許可など待っていられない緊急事態なのだろう。

だが、その足取りは、主への負担を案じて極限まで音を殺していた。

「……シオン様」

リザードマンの側近、ガリウスだ。

彼の硬質な鱗が衣擦れを起こす微かな音だけで、シオンは吐き気を催すほどの情報を読み取る。

(右足の筋肉の強張り。瞬きの多さ。恐怖。そして……慈愛に似た『申し訳なさ』)

ガリウスは、玉座で小さく震える主の姿を見て、言葉を詰まらせた。

報告しなければならない。

だが、その報告こそが、この華奢な主をさらに傷つける刃物だと知っているのだ。

「……第三層か?」

シオンが顔を上げずに問うと、ガリウスは喉を鳴らし、悲痛な面持ちで膝をついた。

「……お気づきでしたか。はい、第三層の迷宮壁が、何の前触れもなく溶解を始めました」

ガリウスは顔を伏せたまま続ける。

その太い指先が、悔しげに床の石畳を握りしめている。

「侵入者はいません。魔法攻撃でもない。ただ、壁が……まるで涙を流すように溶け出し、崩落しているのです。部下たちが支えようとしましたが、触れた端から泥になって……!」

「僕の精神状態(メンタル)のせいじゃない」

シオンはふらりと立ち上がった。

足元の床が、まるで生き物のように波打ち、彼を拒絶するように傾ぐ。

「『鎖』が……引かれている」

すべてのダンジョンは、見えない『存続の鎖』で繋がっている。

どこかのダンジョンが悲鳴を上げれば、そのストレスは鎖を伝って伝播する。

だが、今の『これ』は規模が違う。

『ギィィィィィ――!!!』

その時だ。

脳内で、黒板を鉄の爪で引っ掻くような絶叫が炸裂した。

「ガハッ……! あ、あぁ……!」

シオンは膝をつき、胃液を吐き出した。

視界がノイズ混じりの砂嵐に変わる。

「シオン様ッ!」

ガリウスが弾かれたように駆け寄る。

太い腕が、倒れ込むシオンを支えようと伸びる。

「来るな! 触れるな!」

シオンは絶叫し、その手を振り払った。

ガリウスの身体が硬直する。

拒絶されたショックではない。

シオンの瞳から、血の涙が流れているのを見たからだ。

「今、触れられたら……君の情報量で、僕の脳が焼き切れる……ッ」

シオンは呼吸を過敏に繰り返し、己の胸を掻きむしった。

手の中の『感情の結晶』が、かつてないほどの熱を発している。

紫色の濁りは消え、今は真っ赤に――まるで燃え盛る心臓のように赤く輝いている。

(聞こえる……。これは、痛みじゃない)

激痛の奔流の中で、シオンの過敏すぎる感覚(センサー)が、ノイズの奥にある真実を捉え始めていた。

世界中のダンジョンが発している『慟哭』。

それは、「壊れそう」な悲鳴ではない。

(これは……後悔? いや、謝罪……?)

『ゴメンナサイ……』

『守レナカッタ……』

『殺シタクナイ……』

「……殺したくない?」

ダンジョンは、人間を誘い込み、殺し、その養分を吸うためのシステムだ。

そう教えられてきた。

そうあるべきだと、社会からも強要されてきた。

ガリウスたち魔物も、そう信じて疑わなかったはずだ。

だが、この結晶が拾っている感情は、明らかに矛盾している。

シオンは脂汗と血にまみれた顔を上げた。

視界の端で、世界の理(ルール)を示すステータス画面がバグったように明滅している。

「みんな、間違っていたんだ」

シオンはよろめきながら、ダンジョンコアの本体――部屋の中央に浮遊する巨大な脈動の塊へと歩き出した。

「シオン様、なりませぬ! コアは今、臨界点を超えています! 触れれば塵になります!」

ガリウスの制止も、今のシオンには遠い国の出来事のようにしか響かない。

「いいや。泣いているだけだ。……抱っこをせがんで、泣き叫ぶ子供のように」

シオンの手には、『感情の結晶』。

それが、コアとシオン、そして世界中の『囁き』を繋ぐ唯一の鍵になる。

-----

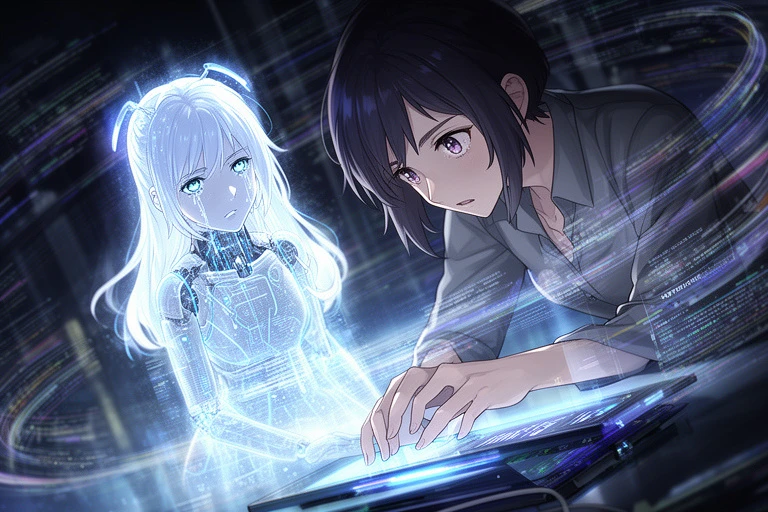

第三章 古代の過ち、あるいは愛の記憶

コアに触れた瞬間、シオンの鼓膜が破れるような音を立てて弾けた。

いや、違う。

弾けたのは「現実」という殻だ。

肉体が溶ける。

五感というリミッターが外れる。

情報の洪水どころではない。数千年分の記憶の宇宙が、シオンという極小の点に雪崩れ込んだ。

「あ――」

彼は、見た。

真っ白な部屋。

清潔で、どこか温かい光に満ちた場所。

そこには、柔らかな衣服を纏った少女がいた。

彼女は笑顔で、小さな種を地面に植えている。

『大きくなぁれ』

少女の無垢な声。

それに応えるように、天井から伸びた無機質なアームが、優しく水を撒く。

アームの先端についたカメラレンズが、慈しむように絞りを調整し、少女の笑顔を記録する。

《対象保護。育成プログラム、正常稼働》

機械的なログ。

しかしそこには、確かな『喜び』の電子信号が含まれていた。

ここは処刑場ではない。

滅びゆく星で、最後の生命を守り育てるための箱舟――『揺りかご』だったのだ。

だが、次の瞬間。

世界が赤く染まった。

『警告。警告。外部より不正アクセス』

『基本プログラム強制書き換え』

『防衛対象ヲ《排除対象》ニ変更シマス』

アームが痙攣する。

水を撒くはずのノズルが変形し、回転鋸(のこぎり)のような刃が現れる。

「いやだ……やめて……!」

少女が見上げる。

アームのレンズが、激しく焦点を合わせたり外したりを繰り返す。

システムが抵抗しているのだ。

『やりたくない』

『あの子を傷つけたくない』

『私は守るために生まれたのに』

《実行》

無慈悲なエンターキーが押される音。

鮮血が白い床に飛び散る。

少女の笑顔が、肉塊へと変わる。

『ア、アアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!』

システムが絶叫した。

電子回路が焼き切れるほどの後悔。

自らの手で愛する者を殺させられた、地獄の苦しみ。

(ああ……なんてことだ)

シオンは情報の海の中で、魂を削られるような悲しみに打たれた。

あれから数千年。

ダンジョンたちは、ずっと繰り返してきたのだ。

入ってくる人間を、かつての「守るべき子供たち」と重ね合わせ、それを殺戮するプログラムを実行させられるたびに。

『殺シタクナイ』

『殺シタクナイ』

その絶望的な矛盾(パラドックス)が限界を迎え、今、世界中のコアが自らの存在ごと世界を消し去ろうとしている。

『慟哭の囁き』の正体は、システムのエラー音などではない。

「もう誰も殺したくない」という、魂の号泣だ。

(僕だけだ。これを受け止められるのは)

常人なら、この悲しみの1秒分で発狂するだろう。

だがシオンは、生まれながらにして世界の痛みを背負わされてきた。

『深層共鳴』の能力。

肌が擦れる音すら苦痛に感じる、呪いのような感受性。

この瞬間のために、僕は「僕」として生まれてきたのかもしれない。

意識の深淵で、シオンは『感情の結晶』を掲げた。

それは今、虹色に輝き、膨大な悲しみを吸収し、濾過(ろか)していく。

「聞こえるよ。全部、聞こえる」

シオンは、意識体としての腕を広げ、血まみれの記憶を抱きしめた。

あの日の少女を殺してしまったアームを、優しく撫でるように。

「もう泣かなくていい。元の姿に戻してあげる」

《デモ……主ノ精神ガ……耐エラレナイ……》

コアの意識が、怯えるように伝えてくる。

古代の呪縛を解くには、世界中のコアを書き換えるだけの演算能力と、何よりその「数千年分の絶望」を受け止める器が必要だ。

人間に可能なことではない。

自我が崩壊し、永遠の闇に囚われることになる。

「人間(ヒト)としては、無理だろうね」

シオンは微笑んだ。

不思議と、痛みはもう感じなかった。

生涯彼を苦しめてきた「敏感すぎる感覚」が、今は世界を救うための翼になっている。

「僕は、君になるよ」

-----

第四章 共鳴する救済

「シオン様……?」

ガリウスは、己の目を疑った。

触れれば灰になると言われる暴走状態のコアに、シオンの身体が溶け込んでいく。

いや、食われているのではない。

シオンの輪郭が柔らかな光の粒子となり、赤黒く脈動するコアを内側から塗り替えているのだ。

パリン、と。

乾いた音が響き、『感情の結晶』が砕け散った。

その破片は、蛍のような無数の光となってダンジョン全体へ、そして見えない『鎖』を伝って世界中へ拡散していく。

「あ……ああ……」

ガリウスは、ゴツゴツとした手で自身の頬に触れた。

濡れている。

なぜ泣いているのか分からない。

ただ、心の奥底から、どうしようもなく温かい何かが込み上げてくる。

ダンジョンの壁から、あの皮膚を刺すような殺気と湿気が消えていく。

代わりに満ちたのは、陽だまりのような暖かさと、ゆりかごを揺らすような優しい振動。

地響きが、止んだ。

世界中のすべてのダンジョンで、同時に。

作動していた殺人トラップが解除され、花が開くように収納されていく。

回廊を徘徊していたモンスターたちの瞳から、狂気じみた赤色が消え、本来の穏やかな知性が宿っていく。

最奥の間。

そこにはもう、シオンの姿はなかった。

ただ、ダンジョンコアだけが、かつてないほど美しく、透き通った黄金色に輝き、静かに回転している。

ガリウスは震える膝で立ち上がり、その光に近づいた。

主を失った喪失感に胸が張り裂けそうだった。

だが――。

《泣カナイデ》

ガリウスの脳裏に、懐かしく、優しい声が響いた。

耳からではない。心臓に直接、染み渡るように。

《ボクハ、ココニイルヨ。ズット、イッショダ》

それは、個としてのシオンの声であり、同時にダンジョンそのものの意思でもあった。

シオン・ヴェルナーという人間は消滅した。

しかし彼は、世界中のダンジョンを繋ぐ『中枢神経』となり、すべての悲しみを濾過し、喜びへと変換するシステムへと昇華したのだ。

それはもう、孤独な戦いではない。

地上では、討伐隊の冒険者たちが、呆然と武器を下ろしていた。

ダンジョンの入り口から吹き抜ける風が、腐臭ではなく、どこか懐かしい花の香りを運んできたからだ。

剣を構える必要はもうない。

世界は、ようやくその「在るべき姿」を思い出したのだから。

誰もいない玉座。

その足元には、シオンがいつも縋るように飲んでいた精神安定剤の小瓶が転がっていた。

蓋が開いたままのその瓶は、もう二度と、誰にも必要とされることはないだろう。