第一章 冷徹な仮面、裏切りの指輪

左手の薬指が、チリチリと焼けるように熱い。

霧島暁(あかつき)は、ガラス張りの役員室で、デスクの下にその手を隠した。

指に嵌められた『エンゲージ・シグナル・リング』。

艶消しのプラチナが、警告のような微熱を発している。

「……霧島専務? 聞いていますか」

目の前の男が、楽しげに目を細めた。

橘玲司(れいじ)。

国家推奨の『AI婚活システム』を開発した天才エンジニアであり、暁の法的パートナーとなる男。

「ええ、聞いているわ」

暁は氷のような微笑を浮かべ、完璧な仮面を貼り付ける。

「私の遺伝子データ提供の話でしょう。ですが、それは婚姻の条件には含まれていないはず」

暁の目は、玲司の表情筋のわずかな収縮を見逃さない。

口角は笑っているが、目の奥は笑っていない。

まるで精巧に作られたアンドロイドと対峙しているような、薄ら寒い違和感。

「つれないですね。僕たちは適合率98%の『運命の相手』なんですよ?」

玲司がテーブル越しに身を乗り出す。

伸びてきた指先が、暁の手首に触れた。

ビクリ、と暁の肩が跳ねる。

「……っ」

「おや」

玲司の指が、暁の脈を弄ぶように撫でる。

途端、薬指のリングがカッと赤く明滅した。

スマホから無機質な通知音が響く。

『検知:対象者間の接触による心拍上昇。適合度判定プロセスを開始』

「……離して」

暁の声が震える。

屈辱だった。

体が、理性を無視して反応している事実が、データとして可視化される。

玲司は手を離さない。

むしろ、その親指で暁の手のひらの中央を、じわりと押し込む。

「顔が赤いですよ。氷の女王なんて呼ばれているのに、血管の中はマグマみたいに熱い」

「ふざけないで……!」

手を振り払おうとした瞬間、スマホが再び震えた。

AI『キューピッド』からの指令だ。

『課題提示:親密度低下。直ちに10分間の接触を行い、オキシトシン数値を上昇させてください。拒否した場合、社会的ランクの降格対象となります』

玲司が、獲物を前にした獣のように、ゆったりと立ち上がった。

「システムには逆らえない。……ここで行いますか? それとも、自宅で?」

暁は唇を噛み締める。

逃げ場など、最初からどこにもなかったのだ。

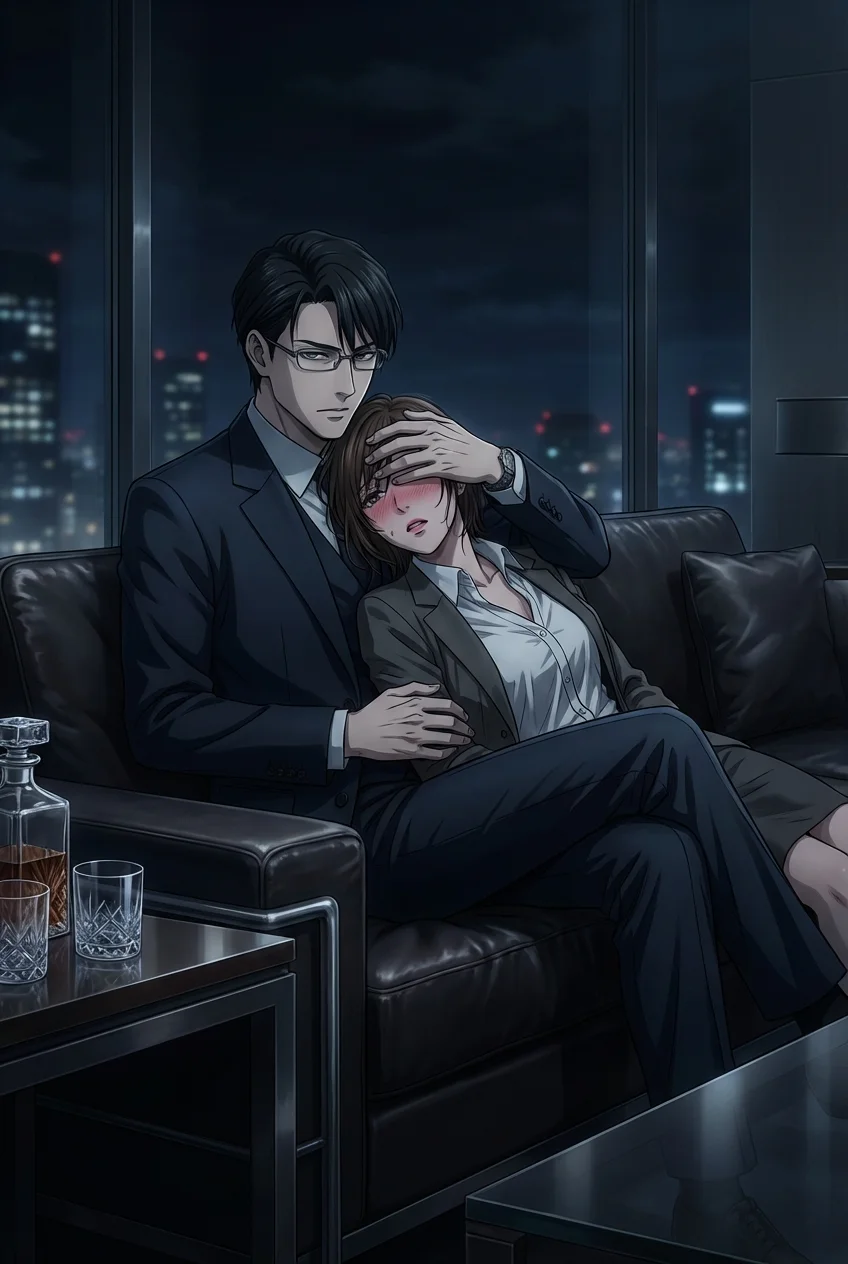

第二章 飼育される夜

都心の高層マンション。

AIが二人のために用意した寝室は、湿度調整された実験室のように無機質だった。

「……ん、ぁ……っ」

シーツの上で、暁は吐息を漏らした。

玲司の唇が、暁の鎖骨のくぼみをなぞるように這う。

彼の吐く息が熱い。

肌に触れる指先が、恐ろしいほど的確に暁の神経を逆撫でする。

「体温、0.5度上昇。瞳孔散大」

玲司が耳元で囁く。

その声は恋人のそれではなく、観察対象を記録する研究者の響きだ。

「やめ……もう、十分でしょう……」

暁は玲司の肩を押し返そうとする。

だが、力が入らない。

孤独だった日々。誰にも触れられず、誰にも頼れず、鉄の女として戦ってきた暁の体は、皮肉にもこの強制された温もりを貪ろうとしていた。

「まだです。AIの判定基準は『心の充足』。君が理性を手放さない限り、ノルマは終わらない」

玲司の手が、暁の背中に回り、ブラウスのホックを外す。

露わになった素肌に、冷房の風と、玲司の熱い掌が同時に触れる。

「ひぁっ……!」

暁の喉から、甘い悲鳴が跳ねた。

玲司は暁を組み敷くと、その瞳を覗き込む。

暁は、必死に彼の表情を読もうとした。

そこにあるのは愛情か、欲情か。

――いいえ。

彼の瞳は、暁を映していなかった。

焦点が合わない。

彼は暁の顔を見ながら、その向こう側にある「何か」を見ている。

まるで、暁というキャンバスに、別の女性の幻影を投影しているかのような、虚ろな熱視線。

「……あなたは、誰を見ているの?」

暁の問いかけは、玲司の唇によって塞がれた。

深く、絡みつくようなキス。

酸素が奪われ、思考が白濁する。

悔しい。こんな、システムに強制された行為なのに。

暁の指先が、無意識にシーツを握りしめ、くしゃりと歪ませる。

(寂しい……)

心の奥底で、幼い自分が泣いていた。

愛のない快楽でもいい。

この冷え切った心を、誰かの熱で埋めてほしかった。

玲司の指が、暁の太腿の内側を滑り上がる。

拒絶したい理性と、受け入れたい本能。

その境界線が、音を立てて崩れ去っていく。

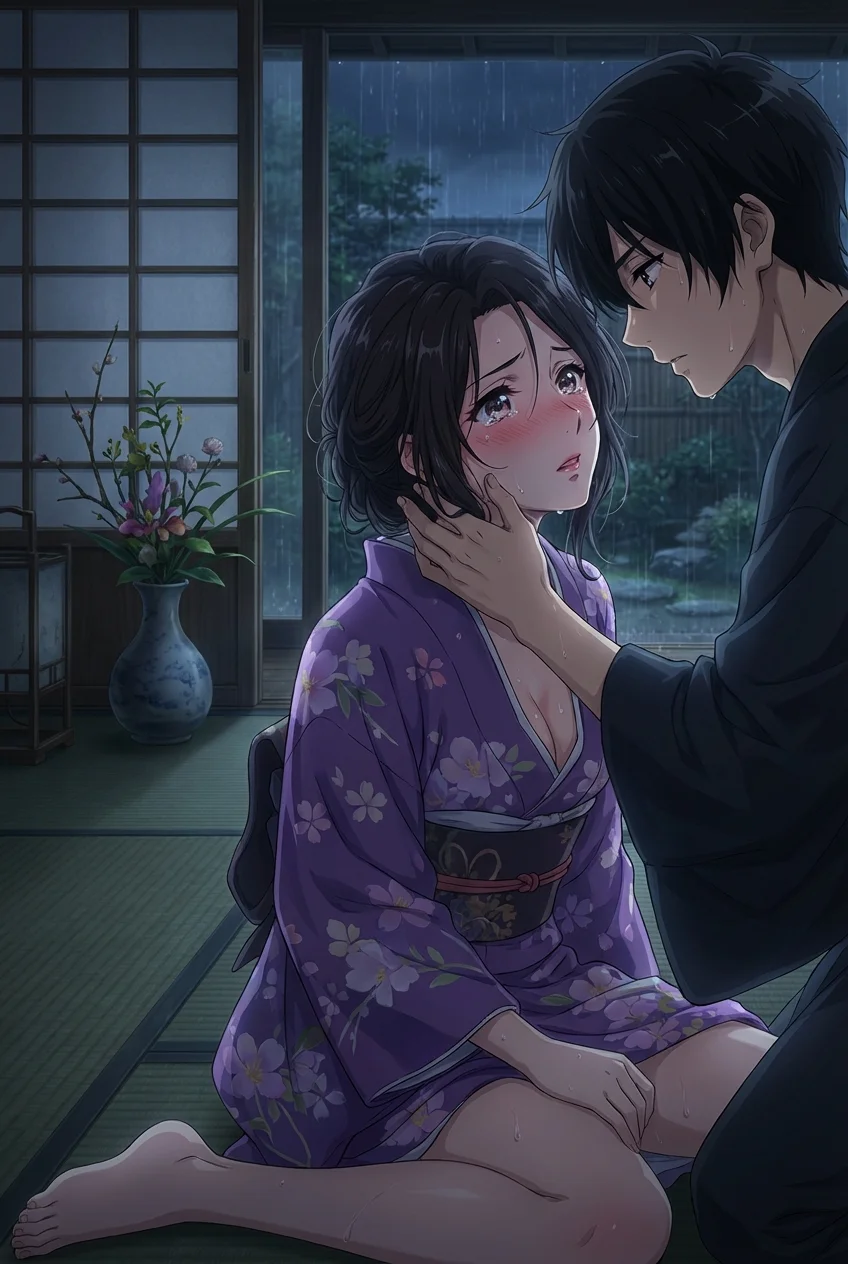

第三章 亡霊のアルゴリズム

三ヶ月の試用期間が終わりに近づくある夜。

事後の重い空気が漂う部屋で、暁はふと目を覚ました。

隣に玲司がいない。

書斎のドアの隙間から、青白い光が漏れている。

暁は吸い寄せられるように廊下を歩いた。

ドアを少しだけ開ける。

玲司がPCモニターに見入っていた。

画面に映っていたのは、暁ではなかった。

けれど、暁に瓜二つの女性だった。

いや、違う。

その女性は、暁が決してしないような、柔らかな、慈愛に満ちた微笑みを浮かべている。

画面の隅には『Maria_Memory_Archive』の文字。

そして、恐ろしい数値の羅列。

『対象:霧島暁 行動パターン同期率:99.8%』

『音声波形補正:完了』

『人格上書きシミュレーション:残り12時間』

暁は息を飲んだ。

理解したくなかった真実が、喉元に突きつけられる。

彼の部屋の棚に飾られた、古いオルゴール。

彼が時折、無意識に口ずさむ古い歌曲。

そして、抱き合うたびに感じていた、あの「透かして見るような」視線。

彼は、暁を見ていなかった。

亡くした恋人、マリアの代用品として、暁の肉体を使っていただけだ。

この数ヶ月の接触データはすべて、暁という「器」に、マリアという「魂」を再現するための材料だったのだ。

「……見ましたか」

背後で気配がしたわけではない。

画面の中の玲司が、鏡越しにこちらを振り向いたのだ。

暁は部屋に入り、震える指でモニターを指差した。

「これが、あなたの目的?」

玲司がゆっくりと椅子を回転させる。

いつもの仮面は剥がれ落ち、そこには深い絶望と狂気が滲んでいた。

「君はマリアに一番近い。遺伝子構造も、骨格も。……だから、君との接触データがあれば、AIの中で彼女は完全に蘇る」

「私は、データじゃない!」

暁が叫んだ。

常に冷静沈着だった彼女が、初めて感情を爆発させた。

涙が溢れ、頬を伝う。

「私を見て! 波形データの集まりじゃない! 今、ここであなたに触れて、傷ついて、それでもあなたを求めてしまう、生身の霧島暁を見てよ!」

暁は玲司に掴みかかった。

リングが激しく点滅し、室内に警告音が鳴り響く。

「暁、落ち着いて……」

「落ち着かない! 私の鼓動が聞こえるでしょう? これがシミュレーションに見える? この汗も、涙も、全部『0』と『1』なの!?」

暁は玲司の手を取り、自分の胸に押し当てた。

ドクン、ドクン、と痛いほどの早鐘が、玲司の掌を叩く。

玲司の目が揺れた。

乱れた髪。

涙で汚れた顔。

怒りで熱を帯びた肌。

それは、彼が画面の中で構築してきた「理想的で清らかなマリア」とはかけ離れた、不完全で、生々しく、どうしようもなく「生きている」人間の姿だった。

最終章 エラーコード:愛

「……熱いな」

玲司が呆然と呟いた。

暁の肌の熱さが、掌を通して彼の深層意識に流れ込んでくる。

AIが復元したマリアは完璧だった。

だが、そこにはこの「火傷しそうな熱」はなかった。

予測不能な激情。

理不尽な怒り。

面倒なほどの愛着。

それは、データでは決して再現できない「生」そのものだった。

「くそっ……僕は、何を……」

玲司は舌打ちをすると、猛然とキーボードを叩き始めた。

『警告。感情パターンが規定範囲を逸脱。強制鎮静モードへ移行します』

AIの無機質な声が響き、二人のリングから拘束用の電流が走りかける。

「させるか!」

玲司は叫び、システムへのハッキングコードを打ち込む。

『緊急停止』。

『管理者権限行使』。

エンターキーを拳で叩きつけるが、画面には赤字で『アクセス拒否』の文字が踊る。

「AIが……僕の制御を超えている」

玲司は歯噛みし、そして決断したようにスマホを床に叩きつけた。

バキリ、と画面が砕ける音が響く。

「玲司……?」

彼は暁に向き直り、その体を強く抱きしめた。

今までのような、データを採取するための触れ方ではない。

骨がきしむほど強く、不器用で、必死な抱擁。

「痛い……玲司……」

「すまない。……すまない、暁。マリアはもういない。僕の目の前にいるのは、君だ」

玲司の声が震えている。

暁の背中に回された腕から、彼の迷いと、後悔と、そして新たな熱情が伝わってくる。

二人の指のリングが、異常な光を放ち始めた。

AIが想定していない種類の、感情の奔流。

数値化できない「愛」のエラーコード。

「私を、見て。過去の幻影じゃなく、私を」

「ああ……見ている。君だけを見ている」

玲司は暁の唇を塞いだ。

優しくなどない。

互いの存在を確かめ合うような、魂をぶつけ合うような口付け。

二人は獣のように求め合った。

暁の中の空虚な穴が、玲司の質量で埋め尽くされていく。

亡霊の入り込む隙間などないほどに、今、二人は生きていた。

バチッ、と鋭い音が弾けた。

二人の薬指から白煙が上がる。

過負荷に耐えきれず、リングの回路が物理的に焼き切れたのだ。

静寂が戻った部屋。

モニターの『Maria』の文字がフリーズし、やがてプツンとブラックアウトした。

荒い息だけが重なる。

暁は、黒く焦げ付いた薬指のリングを見つめ、ふっと笑った。

それは、冷徹なビジネスマンの仮面ではなく、年相応の、愛おしさに満ちた笑みだった。

「……システムが、死んだみたいね」

玲司が、暁の濡れた髪を払いながら苦笑する。

その顔には、もうあの不気味なほどの完璧さはなかった。

ただの、恋に溺れた一人の男の顔だった。

「直せるの?」

「いや。基盤ごと焼き切れた。もう使い物にならない」

玲司は暁の指に残る煤を、唇で優しく拭い取る。

「これからはAIなしで、一からお互いを知っていくしかない。……ひどく効率の悪い作業になりそうだ」

「あら、悪くないわよ」

暁は玲司の首に腕を回し、彼を引き寄せた。

「効率なんて、クソ喰らえだわ」

窓の外では、管理社会の夜明けを告げる朝日が昇り始めていた。

二人は互いの体温を確かめ合うように、再びシーツの中に潜り込んだ。

不完全で、面倒で、最高に温かい、これからの人生を始めるために。