第一章 未処理タスク:神格化

舌の根にへばりつく、酸化した微糖コーヒーの油膜のような後味。

それが、人間としての最後の感覚だった。

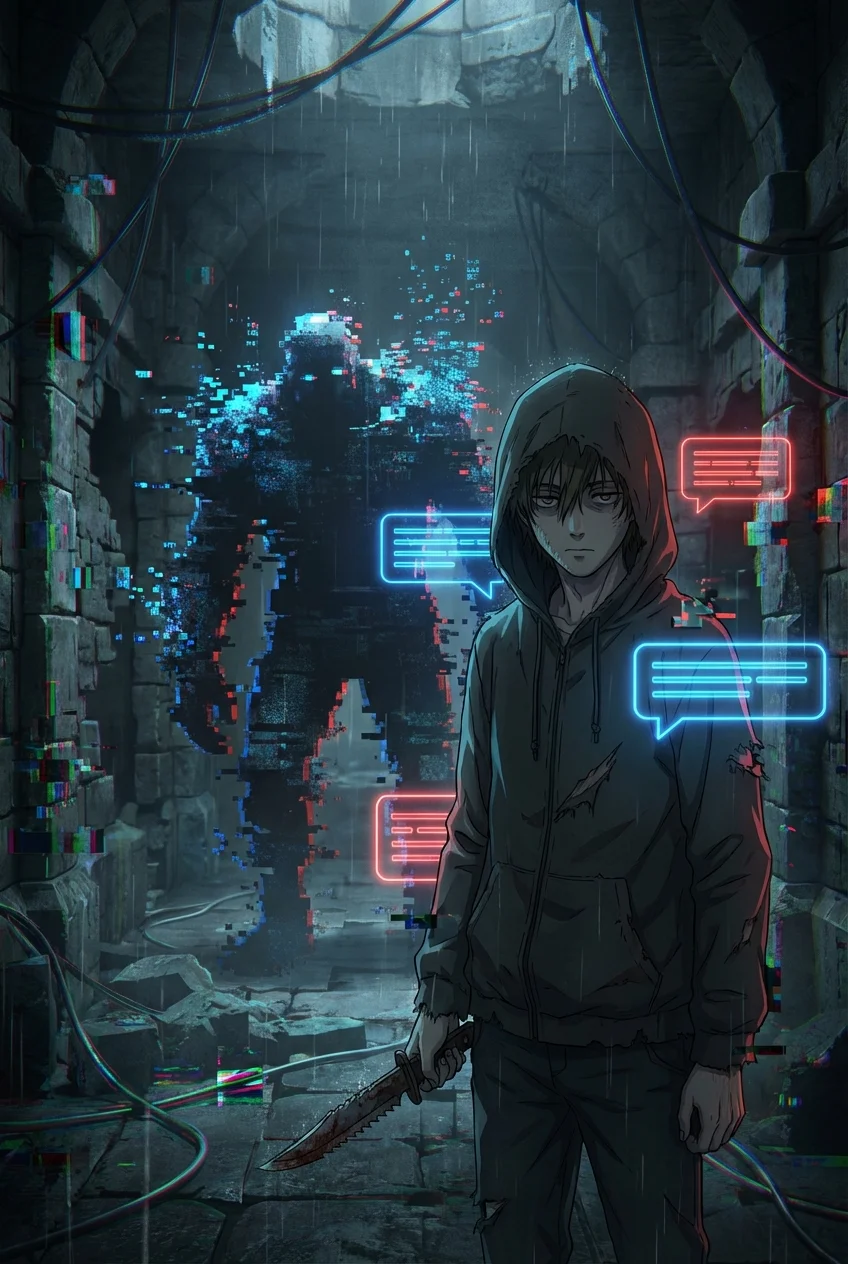

午前三時、東京都港区。

明滅する蛍光灯の下、キーボードを叩く乾いた打鍵音だけが、耳鳴りのように響いている。

「……これ、朝イチで……提出……」

視界が歪む。

積み上がった未決裁の書類の山が、白い雪崩となって僕に覆いかぶさってくる。

ああ、崩れる。

納期も、体裁も、僕の人生も。

次に瞼を持ち上げたとき、僕は物理的に雲の上にいた。

足元には回路基板のように幾何学模様を描く黄金の雲海。頭上には、エラーコードの青画面(ブルースクリーン)のような蒼穹が広がっている。

「天道効率(てんどう こうりつ)様。お待ちしておりました」

振り返ると、スーツ姿の男が立っていた。

背中から生えているのは翼ではない。無数のLANケーブルが束ねられ、羽ばたくたびに火花を散らしている。

「貴方様の神格化手続き、及びアカウント作成が完了しております」

「……は?」

僕は反射的に左手首を見た。

カシオのチープなデジタル時計。時刻表示は消え、『∞』の文字が点滅している。

「あの、すみません。私、無限残業ホールディングスの天道ですが。まだプレゼンの修正が」

「貴方様は過労死されました。しかし、生前の異常な『自己犠牲』と『タスク処理速度』が宇宙のデータベースにバグを引き起こし、神として採用されました」

LANケーブルの天使は、タブレット端末をタップしながら事務的に告げる。

「担当領域は『労働』および『潜在能力開発』です」

胃のあたりがキリキリと痛んだ。

死んでまで、採用。

死んでまで、労働。

手元には、愛用していたボロボロのシステム手帳があった。

ただ、その表紙は有機的な脈動を打ち、僕の血管と繋がっているような気味の悪さがあった。

勝手にページが開く。

『新規プロジェクト:世界の停滞打破』

『納期:なる早』

『報酬:存在の維持(※ノルマ未達の場合、魂の完全消去)』

「……なる早、かよ」

深いため息をつくと、口から白い粒子が漏れ出た。

どうやら僕は、天界という名の、究極のブラック企業にヘッドハントされたらしい。

第二章 赤字案件の再建

神になって一週間。

僕は下界の、とある寂れた商店街に降り立っていた。

古びた書店のレジカウンター。

店主の山田タカシ(45)は、曇った眼鏡の奥で、焦点の合わない目を虚空に向けている。

その手には、コンビニの安い焼酎と、開封されたカッターナイフ。

「いらっしゃいませ……なんて、言う気力もねえや」

山田が独り言ちる。

店の棚には、埃を被った名作たちが、墓標のように並んでいた。

僕は透明な身体のまま、カウンターに歩み寄る。

システム手帳を開く。

ズクリ、と心臓を鷲掴みにされるような激痛が走った。

神の権能を使う代償だ。僕の指先が、消しゴムで擦ったように少し透ける。

「痛っ……」

歯を食いしばり、痛みに耐えながら山田のステータスを解析する。

『ターゲット:山田タカシ』

『状態:絶望(自殺志願度85%)』

『スキル:売れない小説の執筆、過剰なまでの批判精神』

「小説家崩れ、か」

僕は山田の耳元で囁いた。声ではなく、思考のノイズとして。

『山田さん。なぜ、死にたいのですか』

「……うわっ!?」

山田が椅子から転げ落ちる。

周囲を見回すが、誰もいない。

『貴方の店が潰れそうなのは、客が本を読まないからじゃない。貴方が、売りたくない本ばかり並べているからだ』

「なんだ、お前……! 俺の何がわかる! 今のベストセラーなんて、全部ゴミだ! あんなの文学じゃねえ!」

山田がカッターナイフを振り回す。その切っ先が空を切る。

彼の怒り。それが、唯一の燃料だ。

僕は手帳のページを破り捨てた。

更なる激痛。喉の奥から鉄の味がする。

血の代わりに、光の粒子を吐き出しながら、僕は「現実」を書き換える。

奇跡なんて起こさない。ただ、彼の視界に「データ」を見せるだけだ。

山田のスマホが勝手に起動し、動画配信アプリが立ち上がる。

『吠えなさい、山田さん。その鬱屈したルサンチマンこそが、今の市場が求めるエンターテインメントです』

「……は?」

『貴方の毒舌は、美しい。そのカッターで自分を傷つけるくらいなら、世の中の駄作を切り刻め』

山田の手が震える。

彼はスマホの画面に映る、情けない自分の顔を睨みつけた。

そして、傍らにあったベストセラー小説を乱暴に掴む。

「……ああ、そうだよ。言ってやるよ」

録画ボタンが赤く点灯する。

「この小説の結末、ご都合主義すぎて反吐が出る。俺ならこう書くね――」

山田の声色が、半音上がった。

淀んでいた瞳の奥に、かつて文学青年だった頃の残り火のような熱が灯るのを、僕は見た。

カッターナイフは、もうテーブルの端に追いやられていた。

第三章 理不尽なトップダウン

「貴様か、現場のフローを勝手に弄っている新人は!」

雷鳴と共に、巨大な影が僕を覆った。

振り向くと、身長三メートルはあろうかという巨人が立っている。

「富」と「繁栄」を司る古参の神だ。

その手には、黄金でできた太い棍棒が握られている。

「人間どもには『宝くじ』という夢を見させておけばいいのだ! 余計な知恵をつけるな!」

ドォォォン!

棍棒が振り下ろされ、アスファルトが粉砕される。

僕は衝撃波で吹き飛ばされ、ガードレールに背中を強打した。

骨がきしむ音。

神体であっても、上位神の暴力は痛みを伴う。

「ぐっ……、非効率、ですね……」

「なんだと?」

巨人が僕の首を片手で掴み上げ、締め上げる。

視界が赤く染まる。

呼吸ができない。首の骨がミシミシと悲鳴を上げる。

「金を与えれば、人間は堕落し、また金を求める……。それは無限ループのバグだ……」

僕は霞む視界で、システム手帳を開いた。

残されたページは少ない。

使うたびに、僕の存在確率が削れていく。

だが、ここで引けば、あの日の社畜と同じだ。

「貴方様のやり方では、今後10年で信仰心が98%減少するというデータが出ています」

僕は手帳から溢れる光のグラフを、巨人の目の前に展開した。

「見ろ、この下降線を! 貴方が配っているのは『繁栄』じゃない。『依存』という麻薬だ!」

「うるさい! データなど知らん! 私は神だぞ!」

巨人が拳を振り上げる。

その拳が僕の顔面を捉える寸前、僕は最後の力を振り絞り、手帳に新たな一行を書き加えた。

『神々の業績評価制度:導入』

ピタリ、と巨人の動きが止まる。

彼自身の身体が、赤字(エラー)を示す警告色に発光し始めたからだ。

「な、なんだこれは!? 力が……抜ける……」

「貴方のコストパフォーマンスは最悪だ、と宇宙のOSが判断しました」

僕は首を離され、地面に膝をついた。

激しく咳き込むと、光る血だまりができた。

「物理攻撃で解決しようとするのは、無能な管理職の証拠ですよ」

第四章 最終プレゼン:辞表提出

巨人が膝をついたことで、神界に激震が走った。

僕はその隙を見逃さなかった。

手帳の全ページを一気に引きちぎる。

指の感覚が消えた。

右腕が肩まで透け、向こう側の景色が見えている。

この一撃を使えば、僕は消滅する。

「構わない。どうせ、死んだ身だ」

散らばったページが風に舞い、雪のように世界中へ降り注ぐ。

それは「天啓」ではない。

「通知」だ。

街中のサラリーマン、主婦、学生たちの脳内に、ポップアップウィンドウが開く。

『あなたの潜在スキルが見つかりました』

パン屋でレジを打っていた少女が、ふと手を止め、小麦粉で絵を描き始める。

満員電車で死んだ目をしていた男が、鞄からノートを取り出し、アプリの企画書を書き殴る。

「おい新人! 身体が……消えているぞ!」

巨人が驚愕の声を上げる。

「ええ。契約満了です」

僕は透き通っていく自分の手を見つめた。

不思議と、恐怖はない。

下界を見下ろせば、無数の「熱」が生まれている。

誰かに言われたからじゃない。

自分自身の意志で、人生というプロジェクトを回し始めた人々の熱気。

「あとは頼みますよ。これからの神の仕事は、願いを叶えることじゃない。彼らの邪魔をしないことです」

意識が白く溶けていく。

微糖コーヒーの不味い後味も、胃の痛みも、すべてが光の中に消えていった。

第五章 本業:ライフ・コンサルタント

「――失礼します」

重厚なマホガニーの扉をノックし、僕はその部屋に入った。

都心の摩天楼、その最上階。

「無限残業ホールディングス」、社長室。

窓の外には、かつて僕が身を投げ出したときと同じ、美しい夜景が広がっている。

だが、今の僕には、それがただの電気信号の羅列には見えない。

「誰だね、君は。アポは取っているのか」

巨大なデスクの奥で、男が顔を上げた。

充血した目。深く刻まれた眉間の皺。

かつての僕を、そのまま何十年も煮詰めたような、哀れな独裁者。

僕はスーツの襟を正し、一枚の名刺をデスクに置いた。

そこには『ライフ・コンサルタント 天道』とだけ記してある。

「御社の経営方針について、抜本的な改革案をお持ちしました」

「帰れ。コンサルなど不要だ。社員どもをもっと働かせる方法以外、聞く耳は持たん」

社長が手元の書類――恐らくリストラ候補者リスト――を握り潰す。

その手は、小刻みに震えていた。

「いいえ、救うのは社員ではありません」

僕は懐から、一冊の手帳を取り出した。

あの日、神界で使い果たし、そして新しく生まれ変わった革張りの手帳。

「救うのは、貴方だ」

「……なに?」

僕は手帳を開き、デスクの上に置かれた、枯れかけた小さなサボテンを指差した。

社長室に似つかわしくない、唯一の「生きた」もの。

「貴方の潜在スキルは『園芸』。そして『育成』だ。社員を数字として見るのをやめて、そのサボテンのように見てはどうですか」

社長の表情が凍りついた。

そして、ゆっくりと視線をサボテンに落とす。

その強張った肩から、力が抜けていくのが見えた。

彼は、悪魔ではない。

ただ、迷子になったまま大人になってしまった、悲しい子供だ。

「……君の入れたコーヒーは、飲めるのかね」

社長がポツリと呟いた。

「ええ。ただし、甘くはありませんよ」

僕はポットから、漆黒の液体をカップに注いだ。

湯気と共に立ち上る、深く、焦げ付くような香り。

社長がそれを一口啜る。

顔をしかめ、それから、ふう、と長く息を吐いた。

「……苦いな」

「ええ。それが、生きている味です」

僕は手帳を閉じた。

さあ、仕事の時間だ。

神様のアルバイトより、ずっとやりがいのある、人間の仕事が待っている。