第一章 錆びついた記憶と砂の星

「おい、ジャンク屋。酸素濃度、チェックしたか?」

ノイズ混じりの無線が、俺の偏頭痛を悪化させる。

ヘルメットのバイザーを叩くのは、赤茶けた砂礫だ。視界の隅で、酸素残量の警告灯が淡く明滅している。

「……問題ない。それより、その『ジャンク屋』って呼び方、やめてくれないか」

「あら、事実でしょ? 民間探査船の残骸漁りが本業のくせに」

エリスの声には、大企業特有の傲慢さが染みついている。

ヘリオス・マイニング社。太陽系外縁部開発の最大手。

彼らが俺のようなフリーランスのスカベンジャーを雇う理由は一つしかない。

正規の調査隊を送り込みたくない、危険な『汚れ仕事』だからだ。

俺は溜息をつき、マグネティック・ブーツの出力を上げた。

重力は地球の〇・八倍。体が妙に軽い。

「カイト、座標まであと三百メートルよ。反応が強くなってる」

「分かってる」

俺は目を細めた。

記憶がフラッシュバックする。

七年前、火星のドーム都市で食った合成肉の味。

三歳の時、母が歌っていた子守唄の音程。

昨日、船のエアロックで嗅いだ潤滑油の匂い。

俺の脳は、忘れることができない。

超記憶症候群(ハイパーサイメシア)。

見たもの、聞いたもの、感じたもの全てが、ハードディスクに刻まれるように蓄積されていく。

多くの人間はこれを才能と呼ぶが、俺にとっては呪いだ。

過去は決して色褪せず、現在は常に過去のレイヤー越しに見える。

「……見えたわ」

エリスの息を呑む気配が伝わってきた。

砂嵐が晴れた先に、それはあった。

岩山ではない。

明らかに人工的な、しかし人間が作ったものではない構造物。

有機的な曲線を描く黒い塔が、天を衝くようにそびえ立っている。

「これが、未確認天体X-99の『資源』か……」

俺は無意識に、胸元のペンダントを握りしめた。

なぜだろう。

初めて見る景色のはずなのに。

俺はこの塔の形状を、知っている気がした。

第二章 共鳴する深層

「信じられない……材質は炭素ベースだけど、金属のような硬度があるわ」

エリスが携帯スキャナーをかざしながら、興奮気味に歩き回る。

塔の内部は、巨大な聖堂のようだった。

壁面には、血管のような青白いラインが脈動している。

「ねえ、これ見て。文字……かしら?」

彼女が指差した先には、幾何学模様が刻まれていた。

俺はそれに触れた。

バチッ。

指先に静電気が走る。

刹那、脳内に映像が雪崩れ込んできた。

――緑豊かな大地。

――笑い合う人々。

――空を覆い尽くす、赤い炎。

「ぐっ……!」

膝をつく。

頭が割れそうだ。これは俺の記憶じゃない。だが、俺の脳はこの情報を『解凍』しようとしている。

「カイト!? どうしたの、数値が異常よ!」

「……アーカイブだ」

「え?」

俺は荒い息を吐きながら、顔を上げた。

「ここは墓場じゃない。図書館だ。……滅びた文明の、記憶を保存するための」

エリスの目が、獲物を見つけた猛獣のように細められた。

「記憶の保存……? つまり、高度なデータストレージってことね。これだけの規模なら、どれだけの技術特許が眠っているか……」

「待て。これはただのデータじゃない。彼らの『意識』そのものだ」

俺には分かる。

壁面の光一つ一つが、かつて生きていた誰かの人生なのだ。

「関係ないわ。本社に連絡する。掘削チームを呼んで、コアごと回収させる」

「やめろ! コアを抜けば、このデータは崩壊するぞ!」

「それが何? 死人の思い出より、生きてる私たちの利益が優先よ」

エリスは冷徹に言い放ち、通信機に手をかけた。

その時。

俺の脳内で、何かが「カチリ」と噛み合う音がした。

この壁の模様。

俺が子供の頃、無意識にノートに描いていた落書きと同じだ。

なぜ、俺がこれを知っている?

戦慄が背筋を駆け上がる。

俺の『忘れない脳』は、ただの突然変異じゃなかった。

俺は、この星の記憶を受け入れるための『器』として設計された末裔なのかもしれない。

第三章 簒奪者たち

轟音。

大気を切り裂いて、ヘリオス社の降下艇が着陸した。

舞い上がる砂煙の中から、武装した重装歩兵たちが現れる。

「交渉決裂ね、カイト」

エリスが銃口をこちらに向けた。

「あなたは用済み。案内ご苦労さま」

俺は両手を挙げながら、思考を加速させる。

ここから生きて帰る方法は?

ない。

だが、この場所を守る方法なら、あるかもしれない。

「……エリス。一つだけ教えてくれ」

「遺言?」

「あんた、昨日の晩飯、何だったか覚えてるか?」

「は? レーションのチキン味だったけど……それが何?」

「そうか。幸せだな、忘れられるっていうのは」

俺はブーツの隠しスイッチを踏んだ。

緊急用スラスターが噴射し、俺の体を後方へ――塔の深奥、『コア』へと吹き飛ばす。

「なっ!? 撃て! 撃ち殺せ!」

レーザーの閃光が俺の横を掠める。

俺はコアに向かって走った。

青白く輝く、情報の奔流の中心へ。

俺の脳が悲鳴を上げている。

許容量を超えたデータが、俺という個を塗り潰そうとしていた。

だが、不思議と恐怖はない。

数億年分の記憶。

悲しみ、喜び、愛、後悔。

それら全てが、俺の『忘れない脳』とリンクし、安定していく。

俺はずっと、自分の記憶の重さに押し潰されそうだった。

だが、ここは違う。

俺というちっぽけな器が、巨大な海の一部になる感覚。

「アクセス・コード……承認」

俺の口が、知らない言語を紡いだ。

第四章 星を継ぐもの

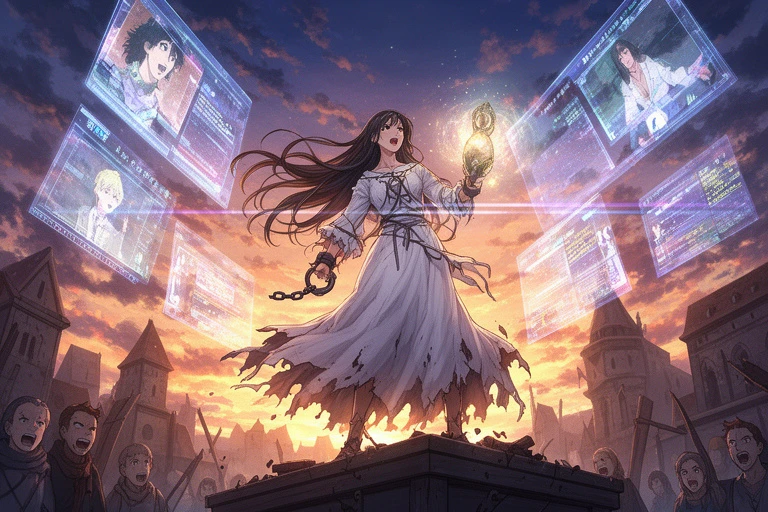

塔全体が眩い光を放った。

「うああっ!?」

重装歩兵たちが、見えない力に弾き飛ばされる。

エリスが悲鳴を上げて後ずさる。

「な、何をしたの!?」

俺は光の中に立ち、彼女を見下ろした。

いや、今の俺はもう『カイト』だけではない。

「防衛システムを起動した。……退去しろ、地球人」

声が重なって響く。

「この星は、まだお前たちには早すぎる」

「あんた……カイトなの?」

「カイトはここにいる。だが、彼もまた、記憶の一部となった」

惑星全土から、無数の光の柱が立ち昇る。

それは物理的なバリアとなり、軌道上のヘリオス社艦隊すらも拒絶するだろう。

俺の意識は、星全体へと拡散していた。

もう、頭痛はない。

孤独な夜に、過去の失敗を反芻して苦しむこともない。

俺は全ての記憶と共にあり、全ての記憶が俺と共にある。

エリスたちが蜘蛛の子を散らすように逃げていくのが見えた。

彼らは報告するだろう。

未知の文明は危険で、手が出せないと。

それでいい。

人類がもっと成熟し、過去をただの『記録』ではなく『教訓』として受け入れられる日が来るまで。

俺はこの星で、眠り続けよう。

永遠の記憶の中で。

(了)