第一章 腐臭漂う夜会

シャンデリアの暴力的な光が、私の網膜を焼く。

会場を満たすのは最高級の麝香と、吐き気を催すほどの『腐った林檎』の臭いだ。

「セレスティーナ嬢。今宵のドレス、まるで夜空のようだ」

ワイングラスを掲げた男爵家の三男が近づく。

整った顔立ち。甘い声。

だが、私には視えていた。

彼の背広の裏地から、ドロリとしたコールタールのような粘液が溢れ出し、私の靴先を汚そうとしているのが。

その粘液には『借金苦』と『一発逆転』という欲望が、蛆虫のように蠢いている。

「……近寄らないでくださる?」

私は扇子を開き、物理的な距離を作る。

「あなたの纏う下水の臭いで、目眩がいたしますの」

「は、はあ?」

男の笑顔が引きつり、周囲の空気が凍る。

『氷の悪役令嬢』。

また一つ、不名誉な称号に箔がついた。

私は胸元のコサージュに触れる。

色褪せた勿忘草。

かつて私を裏切り、心を踏みにじった男からの贈り物。

これがある限り、私は安全だ。

世界は汚泥にまみれ、人は嘘しか吐かない。その『真実』を、この花が忘れさせないでいてくれる。

第二章 崩れ落ちる名門

会場の隅で、グラスが砕ける音がした。

「ああ、ベルンシュタイン伯爵……」

誰かが囁く。

かつては巨漢で鳴らした伯爵が、枯れ木のように痩せ細り、崩れ落ちていた。

先週、『家門強化の儀』を執り行ったばかりだというのに。

「愛が足りなかったのね」

「信仰心の欠如よ」

扇子の裏で交わされる嘲笑。

違う。

私の瞳は、そのさらに奥にある『管』を捉えていた。

伯爵の背中から伸びる、血管のように脈打つ赤い糸。

それは会場の最奥、玉座の脇に控える宰相へと繋がっている。

糸の中を、金色の光――貴族の生命力が吸い上げられていく。

宰相は涼しい顔でグラスを傾けているが、その足元には吸い取った力で肥え太った『影』が、異形のように鎌首をもたげていた。

あれは儀式ではない。捕食だ。

私が探さねばならない結婚相手もまた、あの怪物への餌食に過ぎない。

絶望で指先が冷たくなる。

この会場に、私の味方など一人もいない。

その時だった。

「……顔色が優れませんね。水をお持ちしました」

控えめな声と共に、グラスが差し出される。

ふと見上げると、地味なドレスを着た子爵令嬢――ソフィアが立っていた。

彼女の背後に、粘つく下心はない。ただ、澄んだ水のような『心配』の色だけが揺れている。

「風が通る場所へ案内しましょうか? 俺が道をあけます」

低い声で続いたのは、護衛の近衛騎士レオン。

彼は私を見ない。周囲を警戒し、私に害をなす者がいないかを探っている。

その背中には、硬質で実直な『鋼』の輝きがあった。

どうして?

悪名高い私に、なぜ彼らは損得なしで接するのか。

困惑する私の胸で、勿忘草がチクリと痛んだ。

第三章 コサージュを外す時

安らぎは、足音によって踏み砕かれた。

「セレスティーナ。君にはまだ相手がいないようだね」

宰相が歩み寄ってくる。

赤い糸を無数に束ねた怪物が、私を飲み込もうと口を開けた。

恐怖で呼吸が止まる。

「私が紹介しよう。君の生贄……いや、伴侶に相応しい男を」

宰相の手が伸びる。

逃げ場はない。

ソフィアが息を呑み、レオンが剣の柄に手をかける気配がした。

だめ、彼らを巻き込めない。

私が拒絶すれば、家門は終わる。でも、受け入れれば――。

視界が歪む。

灰色に塗りつぶされた世界。

本当に、世界はこんなにも醜いのか?

あの二人のような、綺麗な色も存在したはずなのに。

私の指が、胸元のコサージュに掛かる。

私を守っていたはずの鎧。

私を孤独に閉じ込めていた、呪いのフィルター。

『信じてみろ』

誰かの声がした気がした。

私は指先に力を込める。

ピンが指の腹に食い込み、鋭い痛みが走る。

ブチリッ。

引きちぎるように、コサージュを外した。

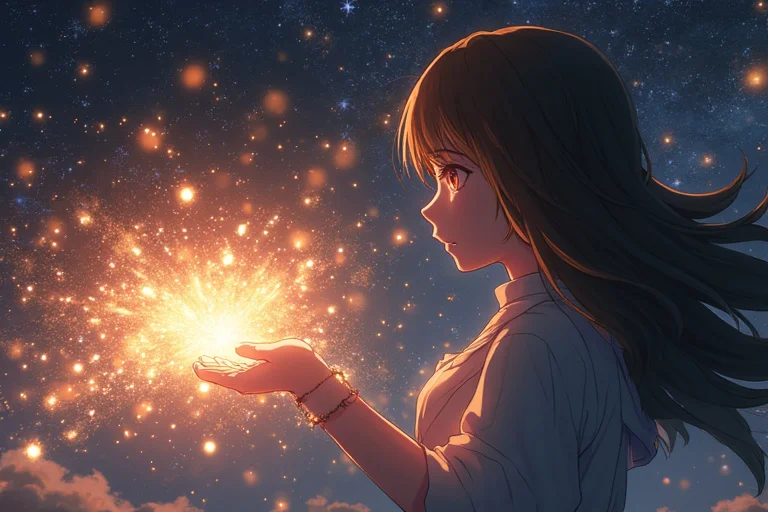

その瞬間。

世界が、爆発した。

流れ込んでくる色彩の奔流。

宰相の背後のどす黒い闇だけではない。

怯える貴族たちの『恐怖』の青。

家族を守りたいと願う『愛情』の桃色。

そして、私の隣で剣を抜こうとするレオンの、燃えるような『忠義』の金。

世界は腐ってなどいなかった。

ただ、何者かの悪意によって、必死に生きようともがいていただけだ。

「……あら、宰相閣下」

震えは止まった。

私はコサージュを床に落とす。

枯れた花が靴底で砕ける音は、私の覚醒を告げる号砲だった。

第四章 革命の鐘

「私の相手は、私が決めます。ですがそれは、あなたの用意した操り人形ではありません」

「なんだと? 小娘が、家を取り潰されたいのか!」

宰相が激昂し、衛兵に目配せをする。

迫りくる槍の穂先。

だが、それは私の肌に届く前に弾かれた。

「下がれ。この方に指一本触れさせん」

レオンが抜き放った剣が、銀閃を描いて衛兵を威圧する。

「レオン、反逆罪になるぞ!」

「主を守らぬ騎士に、生きる価値などない!」

その隙に、ソフィアが一冊の帳簿を掲げて叫んだ。

「皆様、これをご覧ください! 父が遺した『儀式』の記録です。力が奪われていく過程が、全て記されています!」

会場がざわめく。

私は一歩、前へ出た。

魔法など必要ない。私に見えている『真実』を突きつけるだけでいい。

「ご覧なさい、ベルンシュタイン伯爵の腕を! 先週の儀式でできた痣が、宰相の杖にある紋様と同じ形をしていませんか?」

貴族たちの視線が一斉に伯爵へ、そして宰相へと注がれる。

疑念は伝染し、確信へと変わる。

吸い上げられていた赤い糸が、一本、また一本と千切れていくのが見えた。

力の供給を断たれた宰相の顔色が、土気色に変貌していく。

「貴様ら……!」

「愛の欠如ではありません。あなたが喰らっていたのです」

私は冷徹に、けれど熱を込めて言い放つ。

もはや誰も、私を『氷』とは呼ばない。

その瞳には、仲間と共に灯した革命の炎が宿っているのだから。

騒然とする会場を背に、私は踵を返す。

宰相の失脚は時間の問題だ。

だが、そんな結末を見届けるよりも、今はもっと大切なことがある。

「行きましょう、二人とも」

扉が開く。

外の空気は冷たいが、腐臭はもうしない。

結婚相手はいない。

家門の未来も白紙だ。

けれど、私の両隣には、信頼できる騎士と友人がいる。

私はドレスの裾を翻し、誰も知らない荒野へと足を踏み出す。

そこを耕すのは、誰かと交わす指輪ではなく、私自身のこの手だ。

「さあ、新しい時代へ」

私は、微笑んだ。

それは誰のためでもない、私自身のための、初めての心からの笑顔だった。

『』