第1章: 終わりの始まり

魔王城の尖塔、夕闇に溶け込む稜線。最前線の宿場町「グラディア」。勝利の美酒に酔う喧騒の渦中、リウス・サイファーの視線は自身の指先に落ちていた。ペンだこで硬化した中指、皮膚の溝に刺青のごとく沈殿したインクの染み。

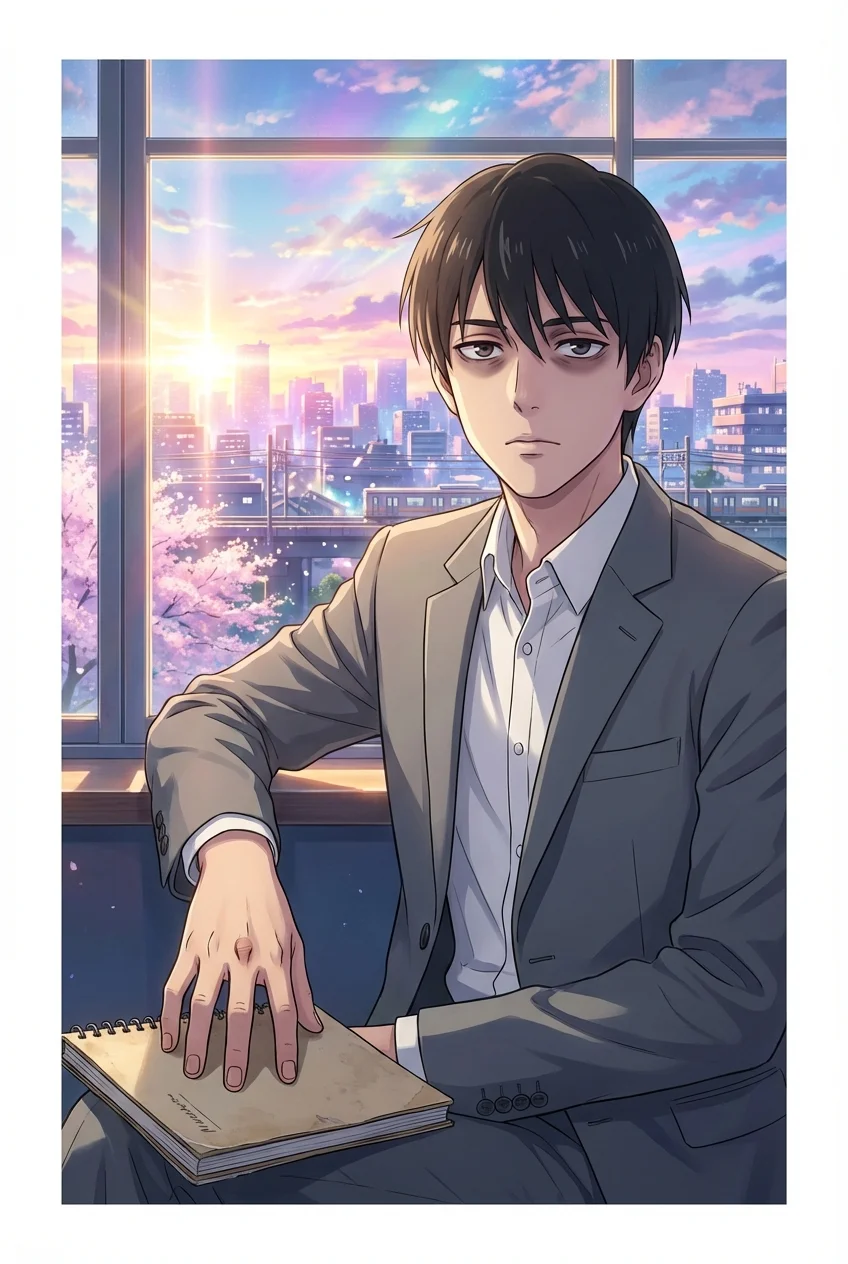

場違いなほど清潔だが、酷くくたびれたチャコールグレーのスーツ。その襟を正す。仕立てこそ一級品だが、度重なる野営と酷使により袖口は擦り切れ、繊維が毛羽立つ様は痛々しい。蝋のように白い顔色。窪んだ眼窩の下に張り付く、コールタールのような濃いクマ。

「……おい、リウス。何を真剣な顔をしてるんだ?」

テーブルの向かい、黄金の酒を掲げる男あり。アルバス・ブレイブ。豪奢な白銀の鎧は、店内の暖炉の火を浴びて直視できぬほどの輝きを放つ。天窓からの月光さえ味方につけた金髪、宝石を砕いて嵌め込んだごとき碧眼。世界は自分中心に回ると疑わぬ、強者の笑み。

「勝利の前祝いだぞ? 飲めよ、相棒!」

リウスは酒を受け取らない。代わりに鞄から分厚い羊皮紙の束を取り出し、濡れたテーブルへ。「ドサリ」。重鈍な音が響く。一瞬で凍りつく周囲の空気。

「契約満了による、更新拒絶通知書です」

響いた声は、古い鍵盤楽器の最低音。そこに感情の色はない。

「は?」碧眼が瞬く。「なんだそれ。冗談だろ?」

「第4条第2項に基づき、本日付でパーティを離脱します。未消化の有給休暇140日分の買い取りと、退職金の即時払いを。計算書はこちら、金貨にして3万枚。これまでの経費立替分も含みます」

アルバスの笑顔、ひび割れたガラスのごとし。

「金? お前、この土壇場で金の話か? 俺たちは世界を救うんだぞ。絆はどうなる! 俺たちの友情は!」

「友情で腹は膨れません。友情で聖剣の研磨剤は買えません」

表情筋一つ動かさず、突きつけられる一枚の紙。

「貴方の聖剣、毎晩誰がメンテナンスしていたと? 神聖油の配合比率は? 宿の手配、ポーションの在庫管理、国境通過の賄賂交渉。全て私が処理しました。貴方が『運が良かった』で済ませていた事象の裏にあるのは、私の徹夜です」

「細かいことはいいだろ! 俺が魔王を倒せば、全部チャラになる!」

テーブルを叩くアルバス。倒れるジョッキ。琥珀色の液体が契約書を濡らそうとする刹那、リウスの手が素早く書類を回収していた。

「チャラにはなりません。労働基準法と契約書は、魔王よりも絶対です」

席を立つリウス。床を擦る椅子の音、それは断絶のファンファーレ。

「さようなら、アルバス。……いえ、勇者様。これからは、ご自分で『運』を管理してください」

重い木の扉を押し開け、冷気の中へ身を投じる。

その瞬間。アルバスの腰に佩かれた聖剣の輝きが、微かに、しかし確実に曇った。毎晩午前2時のナノ単位被膜修復作業、その途絶えたる合図。

第2章: 静寂の色彩

隣国、商業都市ベゼル。石畳を打つ雨音、窓ガラスを叩く心地よいリズム。

リウスの両手が包み込むのは、湯気を立てるスープカップ。

「先生、書類の整理終わりました! この勘定科目、全部『雑費』じゃなくて仕訳するんですね。凄いです、魔法みたい!」

声を弾ませるシルヴィア・ノート。ランプの光に揺れる栗色のショートカット。大きな丸眼鏡の奥、鳶色の瞳に宿る尊敬の念。実用的な革の胸当てと、インク汚れ防止の紺色のエプロンがよく似合う。

「……ありがとう、シルヴィア」

スプーンでスープを掬い、口へ。

熱い。

舌を焼く痛みではない。食道を通り、冷え切った胃袋へ、そして指先の末端まで血を巡らせる、暴力的なまでの「温かさ」。

不意に滲む視界。眼鏡の曇りではない。

(温かいものを、温かいうちに食べられる……)

ただそれだけのこと。野営地での冷え固まった携帯食料、濾過した泥水、襲撃に怯える不眠の夜。それが「日常」だった彼にとって、定時の食事と屋根の下の眠りは、極上の贅沢。

「先生? 泣いてるんですか?」

「……いいえ。ただ、スープの塩加減が絶妙でね。目に染みただけです」

一方その頃、国境付近の森。

泥濘の中、太腿を叩き続ける勇者アルバスの姿あり。

「クソッ! なんだこの虫は! 痒くてたまらねぇ!」

湿気った薪が生むのは、煙と燻されたような悪臭のみ。

「おい、ポーション出せ! 早く!」

「勇者様、それが……ポーションが変色していて……飲むと腹を下しそうで」

僧侶が差し出した小瓶。鮮やかな青色は失われ、濁ったドブ色への変質。

聖剣を抜くアルバス。だが、かつての鏡のごとき輝きはない。赤茶色の斑点、嫌な金属音、生じた刃こぼれ。

「なんでだ……なんで何もかもうまくいかねぇんだ!」

彼は知らない。

「虫除けの結界石」を毎日交換していたのは誰か。

薪を乾燥魔法で整えていたのは、どの手であったのか。

ポーションの温度管理を徹底し、品質保持期限を管理していた献身の主を、彼は想像すらしていなかった。

リウスという「機能」の欠落。急速に腐敗を始める勇者パーティ。英雄のカリスマなど、たった一匹の南京虫の前では無力だった。

第3章: 泥沼の請求書

轟音と共に蹴破られる事務所のドア。

飛び込んできたのは、異臭を放つ泥人形。

「リウスぅぅぅッ!!」

脂と泥で固まり、濡れ鼠のごとくへばりつく黄金の髪。錆と黒ずみで見る影もない白銀の鎧。外れた留め具が奏でる、不快なガチャガチャという音。

アルバス・ブレイブ。勇者と呼ばれた男の成れの果て。

計算機を叩く手を止め、静かに顔を上げるリウス。

「ドアの修理費、請求書に追加しておきますよ」

「ふざけるな! お前のせいで! 俺たちは全滅しかけたんだぞ!」

カウンターに身を乗り出すアルバス。漂う安酒と嘔吐物の入り混じった強烈な悪臭。「ひっ」と短く悲鳴を上げ、リウスの背後へ隠れるシルヴィア。

「お前、呪いをかけたな? 俺の剣が錆びる呪いを! 俺の運気を吸い取る黒魔術を!」

「……金属酸化という自然現象です。手入れを怠れば鉄は錆びる。子供でも知っている理屈」

「うるさい、うるさい! 戻れ! 今すぐ戻れ! これは命令だ!」

伸びるアルバスの手。爪の間に詰まったどす黒い垢。

「契約書の第10条に『緊急時の徴用権』があるはずだ! 俺は覚えてるぞ!」

リウスの心臓が打つ早鐘。

恐怖ではない。底知れぬ失望、胸の奥で重い鉛となって沈んでいく感覚。

この男は、一度でも自分を「友人」だと思ったことはなかった。ただの「便利な道具」。電池が切れれば叩いて直す家電製品と同じ。

脳裏にフラッシュバックする記憶。焚き火を囲んでの談笑。「お前がいてくれて助かるよ」と言ったあの夜の笑顔。あれは全て、搾取のための潤滑油だったか。

渇く喉、浅くなる呼吸。掴まれたスーツの袖、かつての鎖のような重み。

(嫌だ。あの泥沼には戻りたくない。この温かいスープの香りを、インクの匂いを、手放したくない……!)

「離してください」

震える声。それは拒絶というより、悲鳴に近い。

第4章: 執行官の鉄槌

「離せ? ああん? お前は俺の所有物だろがぁッ!」

吠え、強引に引きずり出そうとするアルバス。

その時。リウスの中で、何かが音を立てて弾け飛んだ。

外れる、自制心という名の安全装置。

カウンターの下に隠していた「黒い帳簿」を掴み、アルバスの顔面へ。

バァァァン!!

響く鈍い音。砕かれる鼻梁。よろめくアルバス。

「い、ってぇ……何しやが……」

「黙って聞けぇぇッ!! この無能経営者がァッ!!」

絶叫。ビリビリと震える窓ガラス。常に冷静沈着だった男の、喉から血が出るほどの咆哮。

目を見開き、息を呑むシルヴィア。

乱れた髪をかき上げることもせず、床に散らばった書類を指差すリウス。

「徴用権だと? その条項は、貴様がカジノで借金を作った際に『担保』として無効化されている! 忘れたとは言わせないぞ!」

「な、何を……」

「それだけじゃない。見ろ! これを見ろ!」

次々と突きつけられる証拠書類。

「王家から支給された遠征費の横領! 架空の武器修理費による中抜き! そして村娘への慰謝料を『交際費』で計上しようとした不正処理! 全部、全部私が裏で揉み消してやってたんだよ!」

充血し、血走る目。額に浮かぶ青筋。理性のタガが外れた猛獣のごとき睨み。

「貴様が輝いていられたのは、私が泥を啜っていたからだ! 貴様が英雄でいられたのは、私が数字という名の魔法で現実を歪めていたからだ! それを……呪いだと? ふざけるなッ!!」

「や、やめ……」

「これが現実だ! 貴様の価値は、この帳簿の赤字と同じだ! マイナスだ! 存在自体が負債なんだよッ!!」

荒い呼吸、肩での息。

目の前のアルバスは、もはや勇者ではない。自身の醜悪な過去を突きつけられ、顔面蒼白で震える、ただの小汚い債務者。後ずさり、壊れたドアの縁に躓いて尻餅をつく。

「俺は……俺は英雄なんだぞ……」

その言葉は誰の耳にも届かない。ただ虚しく空気を揺らすのみ。

第5章: 錆びた英雄、輝く帳簿

季節は巡り、街路樹が黄金色に染まる頃。

大通りを歩くリウス。羽織ったコートはダークネイビーのカシミヤ。滑らかな肌触り、かつてのような毛羽立ちも汚れもない。透き通るような顔色、消え失せた目の下のクマ。

隣にはシルヴィア。大量の依頼書を抱え、自信に満ちた表情。

「先生、次のクライアントは竜騎士団です。財務の立て直しをと」

「ふむ。ドラゴン1頭あたりの食費がかさみすぎているな。飼料の見直しから提案しよう」

ふと、路地の隅の人だかりに目が止まる。

薄汚れた男。泥にまみれ、荷運びの仕事に従事する姿。かつての白銀の鎧は売り払われ、今は襤褸布のようなチュニック一枚。

足を引きずり、怒鳴られながら、日銭を稼ぐその男。

アルバス。

冒険者資格を剥奪され、借金返済のために肉体労働へ身をやつす、元・勇者。

止まるリウスの足。

顔を上げ、目が合うアルバス。

その碧眼に傲慢な光はない。あるのは深い後悔、すがるような哀れな光。口を開きかけ、何かを言おうとして――

リウスは視線を外し、前を向いた。

一瞬の躊躇いもなく。

まるで、路傍の石ころを見るかのように。

「先生? どうかしましたか?」

「……いいえ。計算が合いました。ただそれだけです」

歩き出すリウス。石畳を叩く革靴の音が、軽やかに響く。

彼の鞄には、聖剣よりも鋭く、魔法よりも確かな「帳簿」。

過去という名の負債は、もう償却されたのだ。

リウス・サイファーは一度も振り返ることなく、光の射す大通りへと消えていった。